Немецкий ученый Г. Эбингауз стал одним из первых в истории , кто приступил к экспериментальному изучению памяти в рамках ее ассоциативного понимания. Он из произведенных им экспериментов и наблюдений вывел следующие закономерности запоминания материала.

Закономерности запоминания материала

1. Сравнительно простые события в жизни, которые производят на человека особенно сильное впечатление, могут запоминаться сразу и надолго, и по истечении многих лет с момента первой и единственной встречи с ними могут выступать с отчетливостью и ясностью.

2. Более сложные и менее интересные события человек может переживать десятки раз, но они в памяти надолго не запечатлеваются.

3. При пристальном внимании к событию достаточно бывает его однократного переживания, чтобы в дальнейшем точно и в нужном порядке воспроизвести по памяти его основные моменты.

4. Человек может объективно правильно воспроизвести события, но не осознавать этого, и, наоборот, ошибаться, но быть уверенным в том, что воспроизводит их правильно.

5. Если увеличить число элементов запоминаемого ряда до количества, превышающего максимальный объем кратковременной памяти, то число правильно воспроизведенных элементов этого ряда после однократного его предъявления уменьшается. Одновременно при увеличении такого ряда возрастает и количество необходимых для его запоминания повторений. Например, если после однократного запоминания в среднем человек воспроизводит 6 бессмысленных слогов, то в случае, когда исходный ряд состоит из 12 таких слогов, воспроизвести 6 из них удается, как правило, лишь после 14 или 16 повторений. В случае если количество слогов в исходном ряду будет равно 26, то понадобится примерно 30 повторений для получения того же самого результата, а в случае ряда из 36 слогов — 55 повторений.

6. Предварительное повторение материала, который подлежит заучиванию (повторение без заучивания), экономит время на его усвоение в том случае, если число таких предварительных повторений не превышает их количества, необходимого для полного заучивания материала наизусть.

7. При запоминании длинного ряда лучше всего по памяти воспроизводятся его начало и конец (“эффект края”).

8. Для ассоциативной связи впечатлений и их последующего воспроизводства особо важным представляется то, является ли они разрозненными или составляют логически связное целое.

9. Повторение несколько раз подряд заучиваемого материала менее продуктивно для его запоминания, чем распределение таких повторений во времени, например, в течение нескольких часов или дней.

10. Новое повторение способствует лучшему запоминанию того, что было выучено раньше.

11. С усилением внимания к запоминаемому материалу число повторений, необходимых для его заучивания наизусть, может быть уменьшено, причем отсутствие внимания не может быть возмещено увеличением числа повторений.

12. То, чем человек особенно интересуется, запоминается без труда. Наиболее отчетливо эта закономерность проявляется в зрелые годы.

13. Редкие, странные, необычные впечатления запоминаются лучше, чем привычные и часто встречающиеся.

14. Любое новое впечатление, полученное человеком, не остается в его памяти изолированным и неизменным. Будучи запомнившимся, в одном виде, оно со временем может несколько измениться, вступив в ассоциативную связь с другими впечатлениями, изменившись под их влиянием.

Обобщение этих и многих других факторов позволило вывести ряд общих законов памяти. Обратимся к обсуждению основных из этих законов.

Т. Рибо, анализируя важные для понимания психологии памяти случаи амнезии, отмечал еще две закономерности:- Память человека связана с его личностью, причем таким образом, что патологические изменения в личности почти всегда сопровождаются нарушениями памяти;

- Память у человека теряется и восстанавливается по одному и тому же закону: при потерях памяти в первую очередь страдают наиболее сложные и недавно полученные впечатления, а восстанавливаются сначала наиболее простые и старые воспоминания.

Одним из первых в психологии памяти был открыт и описан закон забывания, или закон Эббингауза : забывание материала после его предварительного заучивания происходит неравномерно. Быстрее всего этот процесс идет в течение первых часов и дней после запоминания.

Еще один важный закон памяти был открыт российским психологом Б. В. Зейгарник . Этот закон заключается в том, что материал, связанный с незавершенными делами, человек запоминает намного лучше, чем материал, связанный с завершенными делами.

В соответствующем эксперименте, проведенным Б. В. Зейгарником под руководством К. Левина, испытуемые получали задание решать серию простых арифметических задач. Некоторые из них испытуемым позволяли довести до конца (найти решение), некоторые прерывали и предлагали переходить к решению следующей задачи. Когда через несколько дней испытуемых попросили вспомнить те задачи, которые они решали в эксперименте, то выяснилось, что они в основном помнят задачи, которые они не решили (не довели до конца), причем соотношение в пользу сохранения в памяти нерешенных задач по сравнению с решенными задачами было 1,9. К. Левин объяснил данный факт формированием у человека, взявшегося за решение какой-либо задачи, так называемой квазипотребности, то есть потребности решить, довести до конца соответствующую задачу. До тех пор пока эта потребность не будет удовлетворена, она будет удерживать в памяти испытуемого информацию, связанную с ней.

Реминисценция

Один из интересных эффектов памяти, которому до сих пор не найдено удовлетворительное объяснение, носит название реминисценции . Она представляет собой случайное, непроизвольное припоминание чего-то, давно забытого или того, что человек раньше не мог почему-то вспомнить.

Реминисценция чаще всего имеет место при следующих условиях:- Во-первых, в случае, когда человек раньше выучил, запомнил и знал соответствующий материал;

- Во-вторых, тогда, когда он его уже неоднократно пытался вспомнить или когда-то вспоминал;

- В-третьих, при условии, что потребность вспомнить данный материал у человека сохраняется.

С явлением реминисценции, кроме того, связан следующий интересный факт: отсроченное на несколько дней воспроизведение выученного материала дает лучшие результаты, чем его воспроизведение непосредственно сразу после заучивания. Реминисценция, вероятно, объясняется тем, что со временем структурные, логические, смысловые связи между элементами заученного материала упрочиваются, становятся более четкими.

Для хорошего заучивания материала нецелесообразно сразу его учить наизусть. Лучше, если повторения материала распределены во времени таким образом, чтобы на начало и конец заучивания приходилось сравнительно большее число повторений, чем на середину. По данным, полученным французским психологом А. Пьероном, распределение повторений в течение суток дает экономию времени на запоминание и сохранение материала более чем в три раза, по сравнению с тем случаем, когда этот же материал сразу заучивается наизусть.

Большую роль в запоминании и воспроизведении материала играет воображение. То, что человек в состоянии представить в виде яркого, необычного зрительного образа, запоминается им лучше, чем обстрактные вещи.

Известно также, что с памятью человека тесным образом соотносятся эмоции: человек быстрее и лучше запоминает то, что у него вызывает эмоциональный отклик.

Установка, или предварительный настрой , на запоминание способствует запоминанию. То есть, запоминание происходит лучше в том случае, если человек осознанно ставит перед собой соответствующую мнемическую задачу.

То, что в структуре деятельности человека занимает место цели деятельности, помнится лучше, чем то, что составляет средства достижения данной цели или выполнения деятельности. Следовательно, для того чтобы повысить продуктивность запоминания материала нужно каким-то образом связать его с основной целью деятельности.

Любая из частей, на которые при заучивании делится весь материал в целом, должна сама представлять более или менее законченное целое. Тогда весь материал лучше организуется в памяти, легче запоминается и проще воспроизводится.

Помимо описанных выше, в психологии известно и много других законов памяти человека. Ряд из них представлен в специальной научной и популярной литературе, которая рекомендуется людям для изучения и улучшения своей памяти. Кроме того, многие законы памяти известны людям по их собственному жизненному опыту, и люди практически пользуются ими, корректируя или улучшая при необходимости свою память.

Развитие памяти

Обратимся к вопросу о развитии памяти, то есть к обсуждению тех типичных изменений памяти человека, которые происходят по мере совершенствования памяти человека.

Существенный вклад в понимание процесса филогенетического развития памяти внес П. П. Блонский. Он высказал и обосновал гипотезу о том, что различные виды памяти, имеющиеся у современного человека, являются также разными ступенями исторического развития памяти людей. Это соответственно двигательная, эмоциональная, аффективная, образная и логическая память.

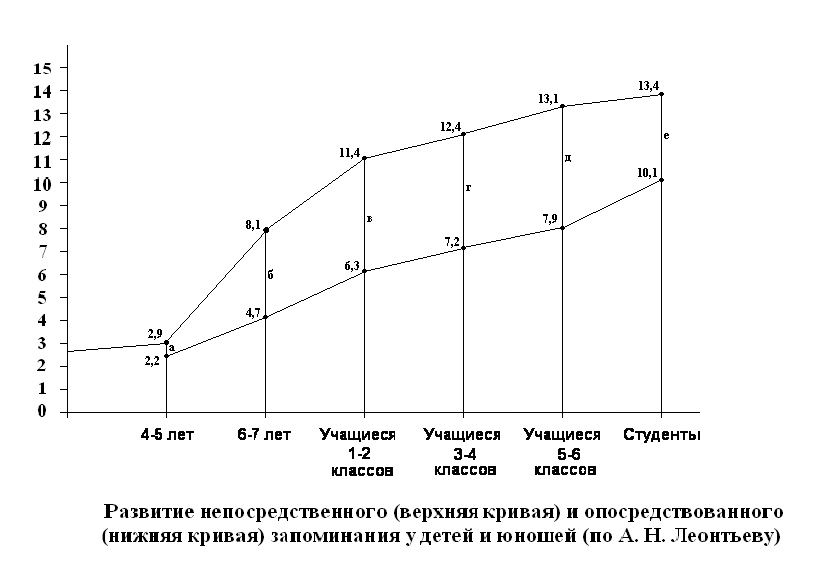

Само развитие средств-стимулов для запоминания подчиняется следующей логике: сначала они выступают как внешние (например, завязывание узелка на память, использование для запоминания различных предметов, зарубок, пальцев рук и т. п.), а затем становятся внутренними (чувство, ассоциация, представление, образ, мысль). В формировании внутренних средств запоминания центральная роль принадлежит речи. “Можно предположить, — замечает А. Н. Леонтьев, — что самый переход, совершающийся от внешне опосредствованного запоминания к запоминанию, внутренне опосредствованному, стоит в теснейшей связи с превращением речи из чисто внешней функции в функцию внутреннюю”. На основе опытов, проведенных с детьми разного возраста и со студентами младших курсов, А. Н. Леонтьев вывел кривую развития непосредственного и опосредствованного запоминания, представленную рисунке.

Эта кривая, которую иногда условно называют параллелограммом развития памяти (по ее внешнему сходству с соответствующей геометрической фигурой), показывает, что с дошкольного и до младшего школьного возраста быстрее улучшается непосредственное, чем опосредствованное запоминание. Затем динамика развития непосредственного и опосредствованного запоминания (начиная с младшего школьного го и до подросткового возраста) становится примерно одинаковой (обе кривые в это время идут почти параллельно друг другу). За пределами подросткового возраста картина в динамическом развитии непосредственного и опосредствованного запоминания изменяется вновь: теперь быстрее у детей начинает развиваться опосредствованное, а не непосредственное запоминание.

С возрастом обе кривые обнаруживают тенденцию к сближению, так как опосредствованное запоминание, развиваясь (после подросткового возраста) более быстрыми темпами, по продуктивности догоняет и обгоняет непосредственное запоминание.

Если гипотетически продолжить вправо изображенные на рис.8 кривые, то можно предположить, что в скором времени они, наверное, пересекутся друг с другом, и опосредствованное запоминание по своей продуктивности должно будет превзойти непосредственное запоминание. Из этого предположения можно сделать вывод о том, что с возрастом у взрослых людей должно происходить качественное изменение их памяти, и из низшей психической функции она окончательно должна будет превратиться в высшую психическую функцию.

В настоящее время разработано и в практике используется немалое количество разнообразных систем и методов влияния на память человека с целью ее улучшения. Одни из этих методов основаны на регуляции внимания, другие предполагают совершенствование восприятия запоминаемого материала, третьи базируются на активном воображении, четвертые — на развитии у человека способности осмысливать и структурировать запоминаемый материал, пятые — на приобретении и использовании специальных мнемотехнических средств. Выбор всего этого достаточно широк, но его необходимо осуществлять с учетом индивидуальных особенностей каждого человека. В этой связи рекомендуется опробовать разные приемы и остановить свой выбор на тех, которые у вас лучше и легче всего работают.

Можно предположить, что с возрастом у взрослых людей должно происходить качественное изменение их памяти, и из низшей психической функции она окончательно должна будет превратиться в высшую психическую функцию.

В целом необходимо отметить, что как объем памяти, так и прочность запоминания зависят от многих условий.

Воспитанию положительных свойств памяти в значительной степени содействует рационализация умственной и практической работы человека: порядок на рабочем месте, планирование, самоконтроль, использование разумных способов запоминания, соединение умственной работы с практической, критическое отношение к своей деятельности, умение отказаться от неэффективных приемов работы и заимствовать у других людей приемы эффективные и т.п. Некоторые индивидуальные различия в памяти тесно связаны со специальными механизмами, защищающими мозг от лишней информации. Степень активности указанных механизмов у разных людей различна. Защитой мозга от ненужной информации объясняется, в частности, явление гипнопедии, т.е. обучение во сне. В состоянии сна некоторые механизмы, защищающие мозг от избыточной информации, выключаются, поэтому запоминание происходит быстрее.

В настоящее время разработано и в практике используется немалое количество разнообразных систем и методов влияния на память человека с целью ее улучшения. Одни из этих методов основаны на регулировании внимания, другие предполагают совершенствование восприятия запоминаемого материала, третьи базируются на активном воображении, четвертые — на развитии у человека способности осмысливать и структурировать запоминаемый материал, пятые на приобретении и использовании специальных мнемотехнических средств. Выбор, всего этого достаточно широк и его, осуществлять необходимо с учетом индивидуальных особенностей каждого человека.

Это довольно сложный вопрос перед подготовкой к экзамену. Проводить часами в библиотеке, читать конспекты, лежа на диване - эффективность у всех способов разная.

Что можно сделать, если времени осталось не много?

Нужно первым делом заставить себя заняться делом и не паниковать. Накануне экзамена, хочется делать все, только не подготавливаться к нему. Заняться уборкой в помещении, посмотреть телевизор, поиграть, погулять и т.п.

Надо сосредоточиться и заставить себя учить предмет. Но не нужно усердствовать с занятием - обложится учебниками; не спать по ночам, а учить; отказаться от всех благ. Нет. Нужно принять ту норму, с которой будете заниматься ежедневно. А в свободное время отвлекать себя от подготовки к экзамену - это пойдет только на пользу и быстрее поможет усвоиться полученным знаниям. Разделите вопросы на части, которые будете рассматривать в определенный срок.

Я не советую вам подготавливаться к экзамену со своим другом (подругой) или другими посторонними людьми в этом вопросе - вы только будете отвлекаться и делать совсем не то, что требуется от вас в данный момент. Поверьте, все так и будет происходить. Проверено уже годами и многими людьми.

Как запомнить?

Вы сами для себя должны выбрать: зубрежка, ассоциация или литературный пересказ. Вы наверняка должны знать, что у вас лучше получается и на что расходуется наименьшее количество времени, чтобы не зацикливать себя на одном вопросе, ведь впереди еще большая часть работы.

Например, если вам нужно запомнить дату - постарайтесь вспомнить то, что для вас лично эта дата означает. Это может быть день рождения, какой-то праздник или цифры подходят по номеру телефона.

Если нужно запомнить формулу, постарайтесь прочитать ее как слово. Подставьте под каждое значение свою ассоциацию, может оно совпадет с каким-то словом, которое вы знаете, и запомниться вам. Чем «неприличней» ассоциация - тем лучше она запоминается. Это так - небольшой секрет.

Если предложение для запоминания слишком длинное, постарайтесь сократить его и убрать на ваш взгляд лишнее. Только не переусердствуйте и не измените смысл. Поймите суть того, что вам предлагают. Можно постараться объяснить своими словами, но только так, чтобы это было понятно и приближённо, к тому, что от вас требуется. Если удастся пересказать своими словами - значит, вы усвоили тему и понимаете вопрос.

У разных людей, по-разному развита память: слуховая, зрительная и моторная. Если у вас развита моторная - стоит полистать и переписать материал. Если зрительная - попробуйте всмотреться в материал, и рассмотреть мелочи в тексте. Если слуховая - постарайтесь прослушать материал. Попросите, чтобы кот-то его перечитал вам на слух.

Вечером, после целого дня учебы, надо позволить себе расслабиться - можно прогуляться на свежем воздухе, посмотреть телевизор, пойти в гости. Но обязательно нужно лечь спать не позднее полуночи. Сон вам нужен сейчас как никому другому - ведь во сне идет усвоение материала.

Перед сном лучше ничего не учить, а просто просмотреть пройденный материал, вспомнить заголовки и общее содержание текста. Психоаналитики считают, что информация, полученная во время пробуждения и засыпания, усваивается с большой скоростью и эффективностью.

Можно написать небольшую шпаргалку, чтобы успокоить себя. Это так же помогает дополнительно повторить материал, и усвоить его лучше. Использовать их довольно рискованно, потому что для вас сдача экзамена можно закончиться до того как он будет начат. Оставив ее дома, мозг включает резерв на случай непредвиденной ситуации и начинает вспоминать утерянную информацию. А когда она лежит под рукой - вы не можете сосредоточиться на вопросе, постоянно будете думать, как бы списать и это приведет к плачевной ситуации.

Айдар Биржан-Бек

Скачать:

Предварительный просмотр:

Акмолинская область

Жаркаинский район

Карасуская ОШ

Айдар Бижан –Бек

6 класс

Секреты памяти

Направление: Наука о Человеке и Природе

Руководитель : Шадрина Оксана Александровна, учитель начальных классов

Карасуская ОШ, 2013

Введение

- Что такое память

- Виды и формы памяти

- Механизмы памяти

Глава II. Особенности памяти

2.1 Память школьников

2.3 Практическая часть

Заключение

Список литературы

Аннотация

Цель: изучение памяти детей начальной школы и учащихся 6 класса.

Гипотеза: памяти, то мы сможем определить закономерности ее улучшения

Задачи:

2.Определить виды памяти у учащихся;

3.Совместно с педагогом-психологом провести диагностику по изучению памяти у учащихся начальной школы;

4.Проанализировать, оценить и сравнить память учащихся разных возрастов;

5.Изучить способы развития памяти;

7.Сделать презентацию и выступить среди учащихся школы;

8.Выпустить и распространить буклеты по данной теме.

Объект исследования: возможность и свойства памяти.

Методы исследования: Анализ литературы по исследуемой проблеме, беседа, диагностика, анализ результатов.

Результаты работы и выводы:

Мы узнали о существовании разных типов памяти у учащихся нашей школы. На основе проведенных исследований пришли к выводу, что наша гипотеза нашла свое подтверждение. Обработка данных показывает, что у одних преимущественно преобладает слуховая память, у других зрительная, у кого-то хорошо развита логическая, у других механическая. Но есть и такие, у которых хорошо развиты сочетания всех видов памяти. В результате проведенных мной опытов я получил статистические данные о развитости слуховой и зрительной памяти у первоклассников, узнал, какой материал запоминается ими лучше и что для них более интересно в их возрасте. Для того, чтобы улучшить память, необходимо выполнять и помнить следующее, что в подростковом возрасте проходят важные процессы, связанные с перестройкой памяти. Активно начинает развиваться логическая память и скоро достигает такого уровня, что человек переходит к преимущественному использованию этого вида памяти, а так же к произвольной и опосредованной памяти. Жалобы на память в этом возрасте встречаются чаще, чем у младших школьников. Наряду с этим появляется интерес, как улучшить запоминание. Надо помнить, что наша память во многом зависит от нас. Память можно улучшить с помощью специальных упражнений, улучшить память можно благодаря постоянному заучиванию стихотворений. Активное развитие памяти происходит в результате чтения, письменной речи, выступления, чтения монолога вслух и тогда не будет необходимости носить с собой записные книжки. Научись говорить себе «да» и это будет решением проблемы.

Область практического использования результатов:

Результаты нашей работы могут использовать учащиеся школы. Это презентация, рекомендации, упражнения на развитие памяти, тесты, которые, стимулируют творческую мыслительную деятельность, интерес к обогащению словарного запаса, умение использовать в своей работе компьютерные программы, улучшают память.

Введение

Человек,

по своей сути очень любознателен. С древних времен его

интересовали

такие вопросы, как: «Что?», «Откуда?», «Почему?» и другие. Память стала

одним из

предметов его изучения.

Память -

самая долговечная из наших способностей.

Уже в глубокой древности люди придавали большое значение памяти. Память не является какой-то самостоятельной функцией, а чистейшим образом связана с личностью, ее внутренним миром, интересами, стремлениями.

Поэтому развитие и совершенствование памяти происходит параллельно с

развитием человека, а те или иные этапы памяти – это следствие изменения

взаимоотношения человека с внешним миром и людьми. Память, как и все психические процессы, имеет особенности возрастные и индивидуальные.

Мы

запоминаем не только информацию, полученную по каналам восприятия

(через

зрение, слух, вкус, обоняние, осязание), но и собственные мысли,

чувства,

образы, действия. Человек не просто впитывает поток информации извне, а активно ищет

её,

словно опрашивая

окружающий

мир, по ходу

он и

зменяет, преобразует

в

своей душе все

добытые

сведения, и лишь затем отправляет их на хранение.

Вся наша

жизнь

не что иное, как путь из пережитого прошлого в

неизвестное будущее, освящаемый лишь

в

то ускользающее мгновение, тот

миг реально испытываемых

ощущений, который мы называем

«настоящим».

У каждого

из нас уникальная память, позволяющая нам осознавать

собственную

индивидуальность и личности других

людей.

Человек

без

памяти не

имеет прошлого, или лишается его части. Лишившись памяти,

человек

утрачивает собственное «Я», утрачивает индивидуальность. Вот

почему так интересны

и пугающе случаи потери памяти. Поэтому

так

важно тренировать

и

улучшать

свою память. Особенно это важно в

подростковом возрасте,

во время учебы. Ведь именно память является

одним из

условий накопления знаний.

Многие люди часто жалуются на плохую или ухудшающуюся память. А есть ли способы проверить, улучшить или тренировать свою память, или же она, так или иначе, ухудшится? А какие факторы влияют на нашу память?

Наша работа по окружающему миру посвящена вопросу изучения памяти человека, который является очень актуальным в наше информационное время, когда необходимо многое помнить и мгновенно воспроизводить. Нас заинтересовали вопросы: «Как происходит процесс запоминания, где хранится информация в голове, у всех ли одинаковая память и можно ли её улучшить?».

Таким образом, целью нашей работы является изучение памяти детей начальной школы и учащихся 6 класса. Для достижения цели нами поставлены следующие основные задачи :

- Изучить особенности и виды памяти;

- Определить виды памяти у учащихся;

- Совместно с педагогом-психологом провести диагностику по изучению памяти у учащихся начальной школы;

- Проанализировать, оценить и сравнить память учащихся разных возрастов;

- Изучить способы развития памяти;

- Разработать рекомендации с упражнениями для учащихся разных классов;

- Сделать презентацию и выступить среди учащихся школы;

- Выпустить и распространить буклеты по данной теме.

Объект исследования – возможность и свойства памяти.

Гипотеза: Если мы определим возможности и свойства памяти, то мы сможем определить закономерности ее улучшения.

В первой главе исследовательской работы рассматривается память, особенности и её виды.

Во второй главе результаты диагностики и практические рекомендации.

Глава I. Память – основа жизнедеятельности человека.

1.1 Что такое память

Память - это мыслительный процесс, включающий в себя запись, хранение и извлечение информации. Запись информации осуществляется посредством запоминания, а ее извлечение- посредством вспоминания. Качество запоминания обусловлено вниманием человека к объекту записи. Противоположным акту запоминания является забывание. Оно служит важным условием запоминания, поскольку оно разгружает центральную нервную систему, освобождая место для новых связей. Память определяется работой всего головного мозга, но в первую очередь- это биологический феномен, обусловленный деятельностью органов чувств. В зависимости от этого различают несколько разновидностей памяти: визуальная (зрительная), вербальная (связанная с функцией слуха), обонятельная, осязательная и др. Человеческая память представляет собой бесконечно сложный механизм- это функция мозга, нейронная активность которого позволяет фильтровать, сохранять и уничтожать воспоминания. Память есть одна из форм отражения реального мира. При этом в отличие от восприятия, память есть отражение того, что действовало на нас раньше, то уже ранее было для нас предметом нашего восприятия, мысли, чувства, с чем мы уже имели дело в своей действительности, в наших действиях и поступках. Память служит основой накопления и использования опыта, сохранения знаний, что обуславливает возможность более широкого и глубокого познания действительности, возможность предвидения и творчества. Отражение мира не есть зеркальный, пассивный процесс. Оно неразрывно связано с особенностями личности человека, осуществляется в активной деятельности людей, зависит от направленности и характера деятельности. Память- это форма отражения действительности, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении человеком своего опыта. Благодаря памяти человек усваивает общественный опыт и накапливает свой, индивидуальный, а также приобретает и использует знания, ум, навыки и впечатления об окружающем мире. Среди многих способностей, которыми одарен каждый нормальный человек, одной из важнейших функций является возможность закреплять, сохранять и воспроизводить свой опыт. Эта способность составляет функцию памяти.

Память-

важнейшая, познавательная функция. Она создает

возможность для обучения и развития. Память лежит в основе формирования

речи, мышления, эмоциональных реакций, двигательных навыков, творческих процессов. Память бывает двух видов – кратковременная и долговременная. Кратковременная память- время хранения информации от секунд до десятков минут. В кратковременной памяти информация может сохраняться в течение нескольких минут. Если испытуемому в течение 50 с предъявить 16 букв и тут же попросить их перечислить, то он назовет 10-12, то есть около 70% увиденного. Но через 150с он вспомнит 25-30% информации, а через 250с она вся теряется из кратковременной памяти. Долговременная память имеет неограниченный объем и быстрый доступ к данным. Она характеризуется временем хранения информации, которое сравнимо с продолжительностью жизни организма, устойчиво к воздействиям, нарушающим кратковременную память.

1.2 Виды и формы памяти

Память не представляет собой чего-либо однородного: она заключает в себе

ряд сложных процессов. Это запоминание, сохранение, воспроизведение и

забывание. Процессы памяти неразрывно связаны со всеми другими процессами отражения реального мира, в том числе и с процессами мышления. Человеческая память – это сознательная, осмысленная память.

Запоминание

– это закрепление тех образов и впечатлений, которые возникают под воздействием предметов и явлений действительности в процессе ощущения и восприятия, процесс закрепления в мозгу следов возбуждения. Запоминание – необходимое условие получения индивидом новых знаний, оно бывает непроизвольным и произвольным.

Непроизвольное запоминание

– это продукт и условие осуществления познавательных и практических действий. Человек при этом

не ставит цели запомнить, не затрачивает волевых усилий.

Произвольное запоминание

- это продукт специальных действий. Человек ставит перед собой цель – запомнить, т.е. затрачивает волевые усилия. До школы ребёнок в основном занят игрой, интересующей его. В это время ребёнок запоминает легко и быстро то, что ему интересно. Замечено, что стихи, рассказы, картинки, события, которые произвели на него большее впечатление, вызвали сильные чувства, дети запоминают, а то, что их оставило равнодушными, они легко забывают. Без особых усилий запоминается тот материал, с которым ребёнок действует. Наряду с яркостью содержания имеет значение настроенность человека. Продуктивность запоминания повышается, если в процессе восприятия включается мыслительная активность. У детей, поступающих в школу, произвольное запоминание развито слабо. Учебная деятельность требует от ученика волевых усилий, чтобы запомнить, удержать в памяти учебный материал, независимо от того, интересует он его или нет. Продуктивность зависит от условий, которые создаются учителем и способов, которыми ребёнок пользуется для запоминания. Чем меньше дети, тем большую роль играет чувственное восприятие. Поэтому для запоминания используется наглядный материал (где это возможно). При этом макеты, пособия, картины следует использовать не только при запоминании, но и при воспроизведении. Как и все процессы, процессы памяти изменяются в связи с общим развитием ребёнка. К числу таких изменений относятся, прежде всего, увеличение скорости заучивания и рост объёма памяти. При необходимости запомнить один и тот же материал маленький ребёнок тратит больше времени и повторений, чем дети старшего возраста, а последние больше чем взрослые.

1.3 Механизмы памяти

Приступая к учению в школе, дети уже умеют запоминать произвольно. Так первоклассник часто не помнит то, что было задано на дом, хотя легко и быстро запоминают то, что интересно, что вызывает сильные чувства. Они оказывают очень большое влияние на быстроту и прочность запоминания. Поэтому дети легко запоминают песни, сказки и сильные переживания. Непроизвольное запоминание играет большую роль в учебной деятельности младшего школьника. Как показывают исследования, к третьему-четвёртому классам непроизвольное запоминание становится более продуктивным. Продуктивность произвольного запоминания проявляется в том, что с возрастом увеличивается объём запоминания; ребёнок рассказывает больше

подробностей и относительно глубоко передаёт содержание. Непроизвольное

запоминание становится более осмысленным. В зависимости от понимания детьми запоминаемого материала выделяют:

осмысленное (логическое)

механическое запоминание.

Механическое заучивание детей, как и у взрослых, менее эффективно, чем осмысленное; запомнить бессмысленный материал в детском возрасте труднее. Это объясняется тем, что заучивание без осмысления требует больших волевых усилий, а для детей это трудно. Продуктивность запоминания зависит от побуждений, мотивов для запечатления материала ребёнок должен узнать,

для чего он запоминает материал, и хотеть этого добиться.

Объём запоминаемого материала увеличивается, если, он включен в

игровую или трудовую деятельность и с ним выполнялись какие-либо

действия. Психологи говорят: «Память ребёнка – это интерес». Для детей

младшего школьного возраста очень важна интенсивность эмоционального

фон обучения. Часто непонятное делается особенно значимым для ребёнка. Оно привлекает к себе повышенное внимание, будит любознательность, заставляет

доискиваться смысла, узнавать, что значит услышанное, а для этого

запоминать его - запоминать даже невольно, незаметно, несмотря на полную

непонятность того, что запоминается. Материал заинтриговывает детей своей звуковой стороной: своеобразием сочетания звуков, чётко выраженным ритмом, который сам по себе облегчает заучивание.

Механическое запоминание, к которому прибегает школьник, объясняется

тем, что он не владеет рациональными приемами запоминания.

Глава II. Особенности памяти

Чем моложе ребенок, тем большую роль во всей его познавательной деятельности играют практические действия. Поэтому двигательная память обнаруживается очень рано. Особенно богата детская память образами отдельных конкретных предметов, когда-то воспринятых ребенком. Но поднимаясь на уровень обобщений, ребенок оперирует отдельными образами, в которых слиты как существенные и общие черты, присущие целой группе предметов, так и те частные детали, которые ребенок подметил. Конечно, представления детей имеют ряд характерных особенностей, обусловленных в первую очередь неумением ребенка воспринимать предметы, поэтому детские представления, особенно в малознакомых вещах, оказываются смутными, нечеткими и хрупкими. Желая как можно быстрее воспитать в ребенке эти возможности, мы чаще всего читаем ему нравоучения, внушая тем самым чувство неполноценности, даем ему инструкции, убивая тем самым его самостоятельность, а также щедро ограждаем его массой запретов, заставляя соблюдать их под массой угроз и страха наказания. Не способствует это повышению произвольности, сознательности, самоконтроля. Сама природа определила свойство детства – отсутствие возможностей легко управлять собой, растянув на длительное время – тринадцать- шестнадцать лет- созревание механизма произвольной саморегуляции. И если бы большинство взрослых это понимали, то могли бы сделать счастливее жизнь свою и детей. «Убери за собой игрушки», - говорит мама ребенку и уходит на кухню. Она думает, что малыш способен эту задачу, во-первых, сделать для себя интересной и желанной, во-вторых, решить самостоятельно, преодолев помехи и соблазны, возникающие на его пути: наткнулся на интересную коробку, услышал чириканье птички за окном, потерял из виду кубик. Необходимое для такой задачи совершенство произвольной психической саморегуляции ребенку еще просто не доступно, а требование его мамы несоизмеримо с его возможностями. Такая же картина наблюдается и в школе в процессе обучения. В первые годы школы ребенок должен воспринять и понять большой объем информации. Из-за маленького опыта в большинстве случаев ребенку трудно представить, связать между собой процессы и явления мира, осознать, а потом еще и сохранить в памяти и суметь воспроизвести оторванный, не связанный с другими предметами пласт знаний. Это колоссально трудная задача для ребенка начальных классов. В большинстве случаев ребенок механически выучивает правила, тексты, решает по шаблону задачи и примеры, пересказывает без тени мысли прочитанные сказки и рассказы. Но ведь у ребенка в этом возрасте преобладает наглядно-образное мышление. Надо полагать, что целесообразно было бы использовать этот естественный дар природы. Да, можно сказать, что в практике учителей начальных классов широко используется наглядно-образный и действенный материал. Но если хорошо подумать, это шаблон для мышления. Хорошо и надолго запоминается: то, что придумал и представил себе сам; то, что является организацией собственного ума и воображения; то, что ярко и необычно! «Произвольность психической регуляции тем выше, чем больше нашей жизнью способны руководить словесные инструкции или мысли, рисующие конкретные образы желаемых результатов, и именно эти образы, способные вызвать у человека реальные ощущения, включают непроизвольные механизмы его психофизической регуляции.

2.1 Память школьника

Первоначально младший школьник лучше запоминает наглядный материал: предметы, которые ребёнка окружают и с которыми он действует, изображение предметов, людей. продолжительность запоминания такого материала значительно выше, чем запоминание словесного материала. Если говорить о закономерности словесного материала, то на всём протяжении младшего возраста дети лучше запоминают слова, обозначающие название предметов, чем слова, обозначающие абстрактные понятия. Ученики сохраняют в памяти такой конкретный материал, который закрепляется в памяти с опорой на наглядные образцы и являются значимым в понимании того, что запоминается. Хуже запоминают тот материал, который не имеет опоры на наглядный образ (названия по географии, не связанные с географической картой, описания) и не является значимым при усвоении того, что запоминается. Конкретно-образный характер памяти младших школьников проявляется и в том, что дети справляются даже с таким трудными приёмами запоминания, как соотнесение, деление на части текста, если при этом опора на наглядность, на иллюстрации. Младшим школьникам вполне достаточно умственное действие обобщения, то есть выделение некоторых общих признаков различных предметов. Легко овладевают дети этого возраста и классификацией. Непроизвольное запоминание продолжает играть существенную роль в накоплении опыта у младших школьников, особенно в условиях их активной деятельности.В этом возрасте преимущественное значение имеет наглядно-образная память . Эта особенность младших школьников обуславливается своеобразием других психических процессов, и прежде мышления. Дети этого возраста начинают приобретать умения мыслить логически, устанавливать причинно-следственные связи и отношения между предметами и явлениями, но могут делать это лишь по отношению к конкретным, образно представляемым связям. Наглядно-образный характер памяти и ориентация на точное усвоение того, что предполагается учителем, приводит к такой особенности памяти, как буквальность. Буквальность памяти младших школьников проявляется в воспроизведении текстов. Она обогащает активный словарный запас ребёнка: развивает оформленную речь, помогает овладеть научными понятиями. К третьему классу у ребёнка появляются «свои слова» при воспроизведения материала. Буквальность воспроизведения материала является показателем произвольности памяти. Но к концу начальной школы начинает препятствовать творческому развитию памяти и затрудняет умственное развитие ребёнка. Поэтому, начиная с первого класса, следует учить ребёнка логически запоминать материал, учить выделять главное. Память является важнейшей, познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения. Память как познавательный процесс обеспечивает целостность и развитие личности. Из всех видов памяти – моторной, эмоциональной, образной и словесно-логической, в основе феноменальной памяти лежит исключительно сильная образность.

2.2 Приемы улучшения и развития памяти

Существуют весьма эффективные приемы улучшения и развития памяти. Во всех случаях ключом к хорошей работе памяти является организованность и системность в тренировке памяти. Многие люди обнаруживают стремительное увеличение возможностей своей памяти, когда они используют технику концентрации внимания на том, что хотят сохранить в памяти. Находясь в ситуации, когда особенно важно что-то запомнить, сосредоточивать внимание можно с помощью так называемого "переключателя памяти". В качестве такового используют любой жест или движение, например соединение, вместе большого и указательного пальцев или поднятие вверх большого пальца. Какой бы определенный знак вы ни выбрали, он создан для напоминания о том, что сейчас нужно быть особенно внимательным и бдительным. Благодаря этому вы сможете запомнить все, что необходимо. Чтобы зафиксировать в своем сознании "переключающий знак", расслабьтесь, закройте глаза, сделайте выбранный жест и повторяйте: «Сейчас я буду, бдителен и внимателен, буду все осознавать. Буду фиксировать в памяти эту информацию, чтобы вспомнить ее, когда это понадобится» . Проделайте данное упражнение несколько раз в день и позже, в тот же день, практикуйтесь в использовании этого «Переключающего знака» в реальных ситуациях. Найдите, по крайней мере, три реальных ситуации, когда вы особенно заинтересованы запомнить что-либо, и используйте свой «переключающий знак» для повышения бдительности. Делая этот жест, повторяйте слова, помещенные выше в кавычки, для усиления концентрации внимания. Повторяйте описанные процедуры для закрепления в памяти в течение 2-3 недель. Позже, когда эта связь закрепится, потребность в повторении всего комплекса упражнений отпадет сама по себе. Как только вы будете оказываться в ответственной ситуации, используйте только ваш "переключающий знак", и вы автоматически станете более внимательным и бдительным. Ключевой момент при восстановлении в памяти какой-либо ситуации - как можно ярче представить себя в ситуации, которую вы хотите вспомнить. Обращайте внимание на обстановку, здания, людей вокруг вас в этой ситуации. Представьте, что вы режиссер фильма и что сейчас перед вами должен разыграться именно этот момент сценария. Чтобы вспомнить забытое имя, представьте себе и подробнее восстановите первую встречу с этим человеком. Вспомните, кто еще при этом находился, обстановку. Мысленно поздоровайтесь с этим человеком, как при первой встрече, и внимательно слушайте, как он говорит вам свое имя. Чтобы вспомнить забытый номер телефона, представьте, что человек, которому вы собираетесь звонить, сидит у телефона и ждет вашего звонка. Теперь подойдите к своему телефону и откройте записную книжку, в которой записано имя этого человека. При этом должен появиться номер телефона. Если он не до конца просматривается, начинайте набирать его начальные цифры, и номер прояснится до конца.

Чтобы обнаружить, куда вы положили предмет, вспомните, когда вы его последний раз держали в руках, что с ним делали. Мысленно представьте, как вы пользуетесь этим предметом. Когда вы закончили им пользоваться, наблюдайте, куда вы его убрали. Чтобы вы и ваши действия оставались в памяти окружающих людей, старайтесь делать вещи, которые не приходят в голову другим. Запомните, что эмоции, юмор, остроты, метафоры - все неожиданное оставляет более яркий след у людей. Прибегая к помощи этих средств, вы будете производить в памяти других незабываемое впечатление. Глядите в глаза новому знакомому, и еще раз называйте свое имя, прощаясь с ним или вручая ему свою визитную карточку. Эффективно используя свою записную книжку, вы всегда будете иметь под рукой необходимую информацию, не перегружая понапрасну свою память.

2.3 Практическая часть

Исследования показали, что у учащихся лучше развита логическая память. Я думаю это связано с тем, что в старшем школьном возрасте перед нами стоит задача не столько запомнить, сколько понять содержимое.

Заключение

Подводя итог своей работы, я могу сказать, что цели и задачи, поставленные мной в начале работы, я считаю достигнутыми. Приведенные выше факты и исследования, констатируют тот факт, что память у людей различна. Обработка данных показывает, что у одних преимущественно преобладает слуховая память, у других зрительная, у кого-то хорошо развита логическая, у других механическая. Но есть и такие, у которых хорошо развиты сочетания всех видов памяти. В результате проведенных мной опытов я получил статистические данные о развитости слуховой и зрительной памяти у первоклассников, узнал, кокой материал запоминается ими лучше и что для них более интересно в их возрасте. Из Опыта 3. следует, что среднестатистический первоклассник запоминает лучше тот материал, который интересен для него или имеет какое-либо значение для него. В результате проведенных нами исследований мы получили статистические данные о развитости слуховой и зрительной памяти у первоклассников, узнали, какой материал запоминается ими лучше и что интересно для них в этом возрасте. Для того, чтобы улучшить память необходимо выполнять и помнить следующее, что в подростковом возрасте проходят важные процессы, связанные с перестройкой памяти. Активно начинает развиваться логическая память и скоро достигает такого уровня, что человек переходит к преимущественному использованию этого вида памяти, а так же к произвольной и опосредованной памяти. Жалобы на память в этом возрасте встречаются чаще, чем у младших школьников. Наряду с этим появляется интерес, как улучшить запоминание. Надо помнить, что наша память во многом зависит от нас. Память можно улучшить с помощью специальных упражнений, улучшить память можно благодаря постоянному заучиванию стихотворений. Активное развитие памяти происходит в результате чтения, письменной речи, выступления, чтения монолога вслух и тогда не будет необходимости носить с собой записные книжки. Научись говорить себе «да» и это будет решением проблемы. И хочу дать вам рекомендации по правилам обращения с памятью.

Литература:

1.Большая советская энциклопедия (Отоми-пластырь) 3 изд. М.: Аст- премьера,1999

2.Детская энциклопедия Человек т.7, 3 изд. Для среднего и старшего

Возраста. М.: Педагогика,2009

3.Иванова В. Секреты памяти М.: Аст-премьера, 2007

4. Перекрестки ее величества «Памяти». М.: Просвещение, 2010

5. Роуз С. Устройство памяти. От молекул к созданию.- М.: Мир, 2005.

6. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение, память М.: Мир, 2000.

Без систематического повторения добиться успеха в прочном запоминании материала невозможно. В кратковременной памяти, длящейся десятки секунд, след в сознании сохраняется пока циркулируют импульсы по замкнутым нервным цепям. Если же продлить циркуляцию импульсов повторяя материал, то информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Правильное повторение и припоминание радикально повышает эффективность запоминания. Вот на что нужно обратить внимание.

В кратковременной памяти, длящейся десятки секунд, след в сознании сохраняется до тех пор, пока циркулируют импульсы по замкнутым нервным цепям. Если же, повторяя материал, продлить циркуляцию импульсов на 30-50 минут, информация переходит из кратковременной в долговременную память. Этот переход называют закреплением или консолидацией материала. Вот почему необходимо многократно повторять материал.

Для этого можно задерживать внимание на фундаментальном материале не менее чем на 30 минут, а затем организовывать самостоятельную работу: приводить яркие примеры, прибегать к демонстрации графики и т.д. Например, новый сложный материал инструктажа следует повторять несколько раз, используя разные иллюстрации, рисунки, опорные конспекты, предлагая повторить рассказанное, разобравшимся в проблеме слушателям, решая вместе со всеми задачи по теме.

Без систематического повторения добиться успеха в прочном запоминании материала невозможно. Все услышанное хранится в ячейках памяти. Активно пользоваться этим багажом знаний обычно не удается, и люди начинают жаловаться на плохую память, забывчивость. На помощь приходит повторение. Оно повышает эффективность запоминания.

Чтобы определить эффективность повторения психолог М.Н. Шардаков предлагал студентам материал средней трудности и проверял устойчивость запоминания. Вот какие результаты он получил.

| Через 1 день | Через 34 дня | Через 1 месяц | Через 6 месяцев | |

| Без повторения | 74% | 66% | 58% | 3% |

| При повторении | 88% | 84% | 70% | 60% |

Активное заучивание

Повторение — это скрытое (про себя) или открытое (вслух) многократное воспроизведение информации. Оно может быть активным или пассивным. Первое продуктивнее второго. Поэтому заучивание должно быть активным. Это не многократное, однообразное чтение материала, а разбивка текста на смысловые части; придумывание заголовка для каждой части; установка взаимосвязи между выделенными кусками; постановка вопросов к отдельным кускам и ответы на них. Наконец, для активного заучивания следует, прочитав задание, закрыть текст и воспроизвести прочитанное в памяти. Например, если что-либо забыто, постараться напрячь память и вспомнить забытое. Затем открыть и просмотреть текст, найти допущенные при воспроизведении по памяти ошибки. Снова закрыть текст и воспроизвести его по памяти.В эксперименте группа испытуемых читала один и тот же материал пять раз. Через четыре часа в памяти испытуемых осталось около 15% прочитанного. Когда же материал повторялся по книге 4 раза, а один раз воспроизводился без текста, усвоение повышалось до 26%. На каждом следующем этапе количество прочтений текста сокращалось и, соответственно, увеличивалось количество воспроизведений. Когда материал читался 1 раз, а воспроизводился 4 раза, усвоение достигало 48%.

Важно, однако, помнить, что повторение должно быть концентрированным в самом начале и распределенным в дальнейшем. Распределенное повторение текста делает запоминание более прочным. Перерывы в заучивании не должны быть ни слишком короткими, ни слишком длинными. Хотя и через год повторить одно и то же легче, многое остается в памяти. Следует стремиться не восстанавливать забытое, а предупреждать забывание. Так же, как это делает хороший хозяин, который не ждет, когда дом начнет разваливаться, а тщательно заделывает, шпаклюет, красит каждую появившуюся трещину.

Экспериментально установлено, что для заучивания стихотворения при интервале в одни сутки необходимо 4 повторения, при интервале в 3 дня — 6 повторений. Если же заучивать стихотворение в один день, без интервалов, требуется 12 повторений. Но дело не только в большем числе повторений. Заучивание большого по объему материала в один день может привести к перенапряжению, в результате которого происходит охранительное торможение коры головного мозга и забывание заучиваемого.При распределенном повторении целесообразно растягивать заучивание на возможно большее время, не делая перерывов более 2-3 дней. Приведем пример.

3 группы девушек обучались печатанию. Первая группа — 10 дней по 10 часов, вторая — 25 дней по 4 часа, третья — 50 дней по 2 часа. Значительно лучшими были результаты обучения в третьей группе. В первый раз целесообразно повторить заучиваемый материал через 25-40 минут. В этом случае в памяти через день останется примерно 30-35%. Наиболее целесообразно в первый день сделать 2-3 повторения, во 2-й — 1-2 повторения, в 4, 6 и 9-й день — по одному повторению. 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за один день.

Но при этом число повторений растет быстрее, чем объем заучиваемого. Так, до 7 узловых вопросов, предметов, явлений, событий запоминаются за один раз. Чтобы запомнить 16 объектов, необходимо уже примерно 3 повторения. Для усвоения же 24 объектов — примерно 50 повторений.

Установка на запоминание

Говоря об эффективности усвоения, нельзя игнорировать установку на запоминание. Однажды сербский психолог Радославлевич предложил испытуемому ряд из 8 глаголов. Тот прочитал его 40 раз. Психолог остановил его и попросил повторить глаголы наизусть. «А разве я должен был их выучить?» — удивился испытуемый, удивив экспериментатора, который забыл его об этом предупредить. Получив задание выучить глаголы, испытуемый прочитал их несколько раз и запомнил.В классическом эксперименте сравниваются две группы. Одной из них объявляется, что по материалу, который им сейчас будет предложен, их опросят на следующий день, второй — через неделю. Обе группы опрошены через 2 недели. Вторая группа запомнила материал значительно лучше.

Формируя установку на запоминание, необходимо устанавливать связи между излагаемым материалом и теми случаями, когда получаемые сведения могут понадобиться на работе, в жизни. Все время формируется способность к мотивационной деятельности. Будут значимые мотивы запоминания — будет прочно запоминаться и материал. Не будет значимые мотивов запоминания — любой материал, даже самый интересный, который внимательно слушали, быстро улетучится из памяти.

Усвоение материала зависит от самостоятельной работы личности. В эксперименте группе людей предлагалось решать простые арифметические задачи. На втором этапе — самостоятельно придумать условие задач на выученное правило и решить их. На третьем — придумать условие задач, подобрать числа, соответствующие условию, и решить задачи. Во всех случаях лучше запоминался материал третьей серии.

Активно включаясь в работу, преодолевая дополнительные трудности, люди усваивают объект работы более прочно, точно и значительно быстрее. Таким образом, запоминается прежде всего то, что связано с преодолением трудностей, с трудовыми действиями человека. В этом отношении прекрасное изобретение школьников или студентов — шпаргалка. Составляя ее, человек группирует сведения, систематизирует материал, невольно анализирует и синтезирует усвоенное, делает обобщения. Когда приходит время восстановить в памяти заученное, нужды пользоваться шпаргалкой уже и нет.

Состояние организма

На память влияет психологическое и физиологическое состояние организма.Специально проведенное исследование показало, что у лыжников-победителей эстафет повышался объем кратковременной памяти, а у проигравших — снижался. Тоже было выявлено у футболистов — победителей и проигравших. Устойчивость и готовность всех видов памяти зависят от уровня тренированности человека.Эксперименты показали, что у хорошо тренированных лыжников объем памяти после 50 км гонки снижался на 30%, а у менее тренированных — на 41%. На следующие сутки у тренированных объем памяти оказался ниже, чем был до гонки на 12,6%, а у их менее подготовленных товарищей — на 33,3%. До гонки 77% хорошо подготовленных лыжников и 72% слабо подготовленных лыжников хорошо запоминали специально подготовленный материал. После гонки эти цифры снизились соответственно на 30 и 39%. После суточного отдыха 60% хорошо тренированных лыжников снова обнаружили способность к логическому запоминанию материала. У их менее подготовленных товарищей число 39% не изменилось.

Положительное эмоциональное подкрепление

Большую роль при обучении и повторении играет положительное эмоциональное подкрепление, которое закрепляет материал в памяти. Поэтому так важно ярче и увлекательнее проводить совещания, инструктажи, пятиминутки; учить радоваться любому успеху в решении проблем, отмечать искренней похвалой лучших работников, радоваться их достижениям и переживать за неудачи. Образ руководителя в сознании подчиненных должен связываться с положительными переживаниями. Иначе возникают эмоциональные барьеры, мешающие организации воспитательного процесса, затрудняющие понимание того, что говорит руководитель, и закрепление услышанного в памяти.В эксперименте Н. Джерсилда испытуемым предлагалось запомнить приятное и неприятное сообщение. Через неделю в памяти проверяемых осталось 16,4% приятного и 13,7% неприятного материала. Но особенно большая разница была обнаружена через три недели. В памяти у людей осталось 7% приятного сообщения и только 3,9% — неприятного.

Эффективность закрепления материала в памяти человека зависит от того, как руководитель управляет переживаниями подчиненных. Налицо радостные переживания после каждого рабочего дня, после беседы с начальником — будут творчески относиться к порученному делу. С другой стороны, постоянное неудовольствие старшего, частые упреки, замечания вырабатывают защитную реакцию, привычку любым способом избавляться от неприятных переживаний. Такая привычка постепенно приучает отрицательно относиться к любой деятельности. В первую очередь к заданиям, которые дает данный руководитель. Такие психические состояния, как удовольствие, радость, изумление, восхищение, восторг, повышают эффективность запоминания.

Без систематического повторения добиться успеха в прочном запоминании материала невозможно. В кратковременной памяти, длящейся десятки секунд, след в сознании сохраняется пока циркулируют импульсы по замкнутым нервным цепям. Если же продлить циркуляцию импульсов повторяя материал, то информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Правильное повторение и припоминание радикально повышает эффективность запоминания. Вот на что нужно обратить внимание.

В кратковременной памяти, длящейся десятки секунд, след в сознании сохраняется до тех пор, пока циркулируют импульсы по замкнутым нервным цепям. Если же, повторяя материал, продлить циркуляцию импульсов на 30-50 минут, информация переходит из кратковременной в долговременную память. Этот переход называют закреплением или консолидацией материала. Вот почему необходимо многократно повторять материал.

Для этого можно задерживать внимание на фундаментальном материале не менее чем на 30 минут, а затем организовывать самостоятельную работу: приводить яркие примеры, прибегать к демонстрации графики и т.д. Например, новый сложный материал инструктажа следует повторять несколько раз, используя разные иллюстрации, рисунки, опорные конспекты, предлагая повторить рассказанное, разобравшимся в проблеме слушателям, решая вместе со всеми задачи по теме.

Без систематического повторения добиться успеха в прочном запоминании материала невозможно. Все услышанное хранится в ячейках памяти. Активно пользоваться этим багажом знаний обычно не удается, и люди начинают жаловаться на плохую память, забывчивость. На помощь приходит повторение. Оно повышает эффективность запоминания.

Чтобы определить эффективность повторения психолог М.Н. Шардаков предлагал студентам материал средней трудности и проверял устойчивость запоминания. Вот какие результаты он получил.

| Через 1 день | Через 34 дня | Через 1 месяц | Через 6 месяцев | |

| Без повторения | 74% | 66% | 58% | 3% |

| При повторении | 88% | 84% | 70% | 60% |

Активное заучивание

Повторение - это скрытое (про себя) или открытое (вслух) многократное воспроизведение информации. Оно может быть активным или пассивным. Первое продуктивнее второго. Поэтому заучивание должно быть активным. Это не многократное, однообразное чтение материала, а разбивка текста на смысловые части; придумывание заголовка для каждой части; установка взаимосвязи между выделенными кусками; постановка вопросов к отдельным кускам и ответы на них. Наконец, для активного заучивания следует, прочитав задание, закрыть текст и воспроизвести прочитанное в памяти. Например, если что-либо забыто, постараться напрячь память и вспомнить забытое. Затем открыть и просмотреть текст, найти допущенные при воспроизведении по памяти ошибки. Снова закрыть текст и воспроизвести его по памяти.

В эксперименте группа испытуемых читала один и тот же материал пять раз. Через четыре часа в памяти испытуемых осталось около 15% прочитанного. Когда же материал повторялся по книге 4 раза, а один раз воспроизводился без текста, усвоение повышалось до 26%. На каждом следующем этапе количество прочтений текста сокращалось и, соответственно, увеличивалось количество воспроизведений. Когда материал читался 1 раз, а воспроизводился 4 раза, усвоение достигало 48%.

Важно, однако, помнить, что повторение должно быть концентрированным в самом начале и распределенным в дальнейшем. Распределенное повторение текста делает запоминание более прочным. Перерывы в заучивании не должны быть ни слишком короткими, ни слишком длинными. Хотя и через год повторить одно и то же легче, многое остается в памяти. Следует стремиться не восстанавливать забытое, а предупреждать забывание. Так же, как это делает хороший хозяин, который не ждет, когда дом начнет разваливаться, а тщательно заделывает, шпаклюет, красит каждую появившуюся трещину.

Экспериментально установлено, что для заучивания стихотворения при интервале в одни сутки необходимо 4 повторения, при интервале в 3 дня - 6 повторений. Если же заучивать стихотворение в один день, без интервалов, требуется 12 повторений. Но дело не только в большем числе повторений. Заучивание большого по объему материала в один день может привести к перенапряжению, в результате которого происходит охранительное торможение коры головного мозга и забывание заучиваемого.При распределенном повторении целесообразно растягивать заучивание на возможно большее время, не делая перерывов более 2-3 дней. Приведем пример.

3 группы девушек обучались печатанию. Первая группа - 10 дней по 10 часов, вторая - 25 дней по 4 часа, третья - 50 дней по 2 часа. Значительно лучшими были результаты обучения в третьей группе. В первый раз целесообразно повторить заучиваемый материал через 25-40 минут. В этом случае в памяти через день останется примерно 30-35%. Наиболее целесообразно в первый день сделать 2-3 повторения, во 2-й - 1-2 повторения, в 4, 6 и 9-й день - по одному повторению. 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за один день.

Но при этом число повторений растет быстрее, чем объем заучиваемого. Так, до 7 узловых вопросов, предметов, явлений, событий запоминаются за один раз. Чтобы запомнить 16 объектов, необходимо уже примерно 3 повторения. Для усвоения же 24 объектов - примерно 50 повторений.

Установка на запоминание

Говоря об эффективности усвоения, нельзя игнорировать установку на запоминание. Однажды сербский психолог Радославлевич предложил испытуемому ряд из 8 глаголов. Тот прочитал его 40 раз. Психолог остановил его и попросил повторить глаголы наизусть. «А разве я должен был их выучить?» - удивился испытуемый, удивив экспериментатора, который забыл его об этом предупредить. Получив задание выучить глаголы, испытуемый прочитал их несколько раз и запомнил.

В классическом эксперименте сравниваются две группы. Одной из них объявляется, что по материалу, который им сейчас будет предложен, их опросят на следующий день, второй - через неделю. Обе группы опрошены через 2 недели. Вторая группа запомнила материал значительно лучше.

Формируя установку на запоминание, необходимо устанавливать связи между излагаемым материалом и теми случаями, когда получаемые сведения могут понадобиться на работе, в жизни. Все время формируется способность к мотивационной деятельности. Будут значимые мотивы запоминания - будет прочно запоминаться и материал. Не будет значимые мотивов запоминания - любой материал, даже самый интересный, который внимательно слушали, быстро улетучится из памяти.

Усвоение материала зависит от самостоятельной работы личности. В эксперименте группе людей предлагалось решать простые арифметические задачи. На втором этапе - самостоятельно придумать условие задач на выученное правило и решить их. На третьем - придумать условие задач, подобрать числа, соответствующие условию, и решить задачи. Во всех случаях лучше запоминался материал третьей серии.

Активно включаясь в работу, преодолевая дополнительные трудности, люди усваивают объект работы более прочно, точно и значительно быстрее. Таким образом, запоминается прежде всего то, что связано с преодолением трудностей, с трудовыми действиями человека. В этом отношении прекрасное изобретение школьников или студентов - шпаргалка. Составляя ее, человек группирует сведения, систематизирует материал, невольно анализирует и синтезирует усвоенное, делает обобщения. Когда приходит время восстановить в памяти заученное, нужды пользоваться шпаргалкой уже и нет.

Состояние организма

На память влияет психологическое и физиологическое состояние организма. Специально проведенное исследование показало, что у лыжников-победителей эстафет повышался объем кратковременной памяти, а у проигравших - снижался. Тоже было выявлено у футболистов - победителей и проигравших. Устойчивость и готовность всех видов памяти зависят от уровня тренированности человека.

Эксперименты показали, что у хорошо тренированных лыжников объем памяти после 50 км гонки снижался на 30%, а у менее тренированных - на 41%. На следующие сутки у тренированных объем памяти оказался ниже, чем был до гонки на 12,6%, а у их менее подготовленных товарищей - на 33,3%. До гонки 77% хорошо подготовленных лыжников и 72% слабо подготовленных лыжников хорошо запоминали специально подготовленный материал. После гонки эти цифры снизились соответственно на 30 и 39%. После суточного отдыха 60% хорошо тренированных лыжников снова обнаружили способность к логическому запоминанию материала. У их менее подготовленных товарищей число 39% не изменилось.

Положительное эмоциональное подкрепление

Большую роль при обучении и повторении играет положительное эмоциональное подкрепление, которое закрепляет материал в памяти. Поэтому так важно ярче и увлекательнее проводить совещания, инструктажи, пятиминутки; учить радоваться любому успеху в решении проблем, отмечать искренней похвалой лучших работников, радоваться их достижениям и переживать за неудачи. Образ руководителя в сознании подчиненных должен связываться с положительными переживаниями. Иначе возникают эмоциональные барьеры, мешающие организации воспитательного процесса, затрудняющие понимание того, что говорит руководитель, и закрепление услышанного в памяти.

В эксперименте Н. Джерсилда испытуемым предлагалось запомнить приятное и неприятное сообщение. Через неделю в памяти проверяемых осталось 16,4% приятного и 13,7% неприятного материала. Но особенно большая разница была обнаружена через три недели. В памяти у людей осталось 7% приятного сообщения и только 3,9% - неприятного.

Эффективность закрепления материала в памяти человека зависит от того, как руководитель управляет переживаниями подчиненных. Налицо радостные переживания после каждого рабочего дня, после беседы с начальником - будут творчески относиться к порученному делу. С другой стороны, постоянное неудовольствие старшего, частые упреки, замечания вырабатывают защитную реакцию, привычку любым способом избавляться от неприятных переживаний. Такая привычка постепенно приучает отрицательно относиться к любой деятельности. В первую очередь к заданиям, которые дает данный руководитель. Такие психические состояния, как удовольствие, радость, изумление, восхищение, восторг, повышают эффективность запоминания.

Олeг Лeoнидoвич Пoдлиняeв - доктор педагогических наук, пpoфессор кaфeдры прикладной и экспериментальной псиxoлoгии Иpкутcкого государственного университета; член Российского психологического общества, эксперт центра дистанционного образования « Элитариум »