Страница 46 из 81

Организация заучивания материала на уроке

Запоминание учебного материала в учебном процессе тесно связано с другими процессами, в частности с пониманием. Поэтому здесь трудно обойтись готовыми рекомендациями. Мы рассмотрим лишь наиболее общие приемы организации заучивания материала на уроке.

Дозировка материала по объему. На одно занятие учитель должен предлагать ученикам небольшое количество фактов, причем они должны быть иллюстрированы соответствующими примерами и поставлены во взаимную связь. Следует, помнить, что с увеличением количества фактов, подлежащих запоминанию, время, необходимое на запоминание, возрастает в еще большей степени.

Учебный материал, требующий по своему объему многократных повторений, может запоминаться тремя способами: либо по частям, либо весь сразу, либо в комбинации – и весь, и по частям. Наименее рационально повторение по частям, так как при этом отсутствует ориентация на общее содержание, что ведет к быстрому забыванию заученного. При комбинированном способе сначала материал осмысливается в целом, в ходе этого выделяются отдельные его части, которые потом заучиваются (особенно наиболее трудные), и, наконец, материал снова повторяется в целом.

Распределение заучивания во времени. Повторение. Заученный материал со временем будет забываться. Повторение препятствует забыванию. Если учитель хочет, чтобы ученики основательно запомнили материал, он должен обращаться к нему по несколько раз в течение дальнейшей работы.

Основные правила и понятия должны усваиваться особенно тщательно и регулярно повторяться. Если задания по тому или иному курсу регулярно частично прорабатываются в течение учебного года или семестра, забывание наступает гораздо медленнее, чем, если весь курс проходится в течение недели перед зачетом (экзаменом). Поэтому следует регулярно в течение года предлагать учащимся упражнениянаповторение основных определений и правил. Организуя повторение пройденного, необходимо обогащать его новым материалом, т.е. повторение должно носить творческий характер.

Воспроизведение по памяти. Как отмечалось ранее, повторение играет главную роль в формировании механизма воспроизведения. Но это должно быть не просто повторное восприятие материала, а именно воспроизведение по памяти, или активное повторение. Оно дает возможность ученику контролировать заучивание, обнаружить ошибки и пропуски, позволяет рационально организовать усилия, сосредоточить их на хуже запоминаемых частях материала. Воспроизведение по памяти облегчает группировку ответных реакций посредством акцентирования или ритма, активизирует возникновение значимых ассоциаций. В результате учащийся “приобретает навык воплощать в слово и отчасти в дело свой внутренний мир” (К.Д.Ушинский).

Однако не всегда следует пытаться воспроизвести материал раньше, чем он достаточно хорошо усвоен. Если материал усвоен недостаточно, ошибки при воспроизведении могут прочно связаться с элементами усваиваемого и будут повторяться при дальнейших воспроизведениях. Так, например, когда ученик запоминает правописание нового слова, он должен тщательно запомнить его путем непосредственного списывания и приступить к писанию на память только тогда, когда мысленное воспроизведение его сделается безошибочным. При заучивании стихотворений учащимся следует помогать себе при воспроизведении путем заглядывания в книгу до тех пор, пока не наступит возможность безошибочного воспроизведения.

Воспроизведение по памяти есть упорный труд, поэтому нетерпение, ранняя подсказка портят память ребенка, воспитывают леность в обращении со следами памяти. В процессе организации воспроизведения по памяти следует всячески внушать ученику мысль о том, что он всегда может вспомнить, надо только постараться. Надо избегать всего, что могло бы внушить ученику неуверенность в его памяти. В ходе воспроизведения необходимо подбадривать ученика, ни в коем случае не допуская учительского окрика в случае задержки.

Использование ассоциативных законов. Успешность воспроизведения материала во многом определяется способом его запоминания. Воспроизведению способствуют аналогии запоминаемого с уже известным, хорошо усвоенным. Учитель должен обладать широким набором ассоциаций для основных понятий курса и помогать ученикам устанавливать эти ассоциации.

Мнемоника. Мнемоникой называют использование специальных приемов и стратегий, помогающих запоминанию. Суть их заключается в том, что запоминающий связывает материал, подлежащий запоминанию, с заранее усвоенной моделью (рифмой, схемой, образом). Для того чтобы позже воспроизвести запомненный материал, достаточно вспомнить элементы опорной схемы, и каждый из них воскресит соответствующий элемент, который запомнился. Типичным примером является фраза, использующаяся для запоминания порядка цветов в спектре: “Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны”.

Логическая группировка. Это основной прием запоминания. Важнейшими способами такого запоминания являются:

Составление плана, включающего в себя разбивку материала на составные части;

Придумывание заглавий для них или выделение какого-либо опорного пункта, с которым легко ассоциируется все содержание данной части материала;

Связывание частей по их заглавиям или выделенным опорным пунктам в единую цепь ассоциаций.

Большую пользу при запоминании играют сравнения, классификация и систематизация. Установление смысловых связей в процессе запоминания позволяет перейти к воспроизведению по функциональному признаку.

Структурирование материала. Материал воспринимается и запоминается лучше, если он преподносится в структурированном виде. Для этого необходимо выделять части параграфа или элементы материала, показывать и фиксировать связи между ними. Этот процесс можно облегчить выделением ключевых, или опорных слов, которые отражают сущность той или иной части материала (можно использовать схемы, образы, ассоциации и т.д.). Особо следует отметить необходимость выделения главного в информации. Педагог должен стремиться выделить наиболее существенное всеми средствами: голосом, словами, рисунками, дополнительными упражнениями и т.д.

Гештальтпсихологи на основе экспериментальных данных пришли к выводу, что лучше запоминается материал, удовлетворяющий критериям “хорошей формы” в отношении упорядоченности, простоты и симметричности. Поэтому в процессе запоминания, там, где это возможно, целесообразно объединение материала в структуру посредством его слияния и последующего объединения путем ритмизации, симметричного расположения и т.д.

Языковое оформление. Запоминание всякого осмысленного текста в значительной мере зависит от речевого оформления. Легче запоминается информация, предъявляемая привычными словами, хорошо усвоенными понятиями.

Эмоциональное оформление. Эмоционально насыщенный материал запоминается лучше, чем эмоционально нейтральный, поэтому, там, где возможно, желательно в процессе изложения материала воздействовать не только на разум, но и на чувства ученика и не только на уроках литературы и истории, но на всех учебных предметах.

Таким образом, к приемам организации заучивания материала можно отнести: дозировку материала по объему; распределение заучивания во времени; воспроизведение по памяти; использование ассоциативных законов; логическую группировку; структурирование материала; языковое оформление; эмоциональное оформление.

Следует иметь в виду, что на фоне общих закономерностей памяти наблюдаются значительные индивидуальные различия в выраженности того или иного мнемического качества.

Без систематического повторения добиться успеха в прочном запоминании материала невозможно. В кратковременной памяти, длящейся десятки секунд, след в сознании сохраняется пока циркулируют импульсы по замкнутым нервным цепям. Если же продлить циркуляцию импульсов повторяя материал, то информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Правильное повторение и припоминание радикально повышает эффективность запоминания. Вот на что нужно обратить внимание.

В кратковременной памяти, длящейся десятки секунд, след в сознании сохраняется до тех пор, пока циркулируют импульсы по замкнутым нервным цепям. Если же, повторяя материал, продлить циркуляцию импульсов на 30-50 минут, информация переходит из кратковременной в долговременную память. Этот переход называют закреплением или консолидацией материала. Вот почему необходимо многократно повторять материал.

Для этого можно задерживать внимание на фундаментальном материале не менее чем на 30 минут, а затем организовывать самостоятельную работу: приводить яркие примеры, прибегать к демонстрации графики и т.д. Например, новый сложный материал инструктажа следует повторять несколько раз, используя разные иллюстрации, рисунки, опорные конспекты, предлагая повторить рассказанное, разобравшимся в проблеме слушателям, решая вместе со всеми задачи по теме.

Без систематического повторения добиться успеха в прочном запоминании материала невозможно. Все услышанное хранится в ячейках памяти. Активно пользоваться этим багажом знаний обычно не удается, и люди начинают жаловаться на плохую память, забывчивость. На помощь приходит повторение. Оно повышает эффективность запоминания.

Чтобы определить эффективность повторения психолог М.Н. Шардаков предлагал студентам материал средней трудности и проверял устойчивость запоминания. Вот какие результаты он получил.

| Через 1 день | Через 34 дня | Через 1 месяц | Через 6 месяцев | |

| Без повторения | 74% | 66% | 58% | 3% |

| При повторении | 88% | 84% | 70% | 60% |

Активное заучивание

Повторение — это скрытое (про себя) или открытое (вслух) многократное воспроизведение информации. Оно может быть активным или пассивным. Первое продуктивнее второго. Поэтому заучивание должно быть активным. Это не многократное, однообразное чтение материала, а разбивка текста на смысловые части; придумывание заголовка для каждой части; установка взаимосвязи между выделенными кусками; постановка вопросов к отдельным кускам и ответы на них. Наконец, для активного заучивания следует, прочитав задание, закрыть текст и воспроизвести прочитанное в памяти. Например, если что-либо забыто, постараться напрячь память и вспомнить забытое. Затем открыть и просмотреть текст, найти допущенные при воспроизведении по памяти ошибки. Снова закрыть текст и воспроизвести его по памяти.В эксперименте группа испытуемых читала один и тот же материал пять раз. Через четыре часа в памяти испытуемых осталось около 15% прочитанного. Когда же материал повторялся по книге 4 раза, а один раз воспроизводился без текста, усвоение повышалось до 26%. На каждом следующем этапе количество прочтений текста сокращалось и, соответственно, увеличивалось количество воспроизведений. Когда материал читался 1 раз, а воспроизводился 4 раза, усвоение достигало 48%.

Важно, однако, помнить, что повторение должно быть концентрированным в самом начале и распределенным в дальнейшем. Распределенное повторение текста делает запоминание более прочным. Перерывы в заучивании не должны быть ни слишком короткими, ни слишком длинными. Хотя и через год повторить одно и то же легче, многое остается в памяти. Следует стремиться не восстанавливать забытое, а предупреждать забывание. Так же, как это делает хороший хозяин, который не ждет, когда дом начнет разваливаться, а тщательно заделывает, шпаклюет, красит каждую появившуюся трещину.

Экспериментально установлено, что для заучивания стихотворения при интервале в одни сутки необходимо 4 повторения, при интервале в 3 дня — 6 повторений. Если же заучивать стихотворение в один день, без интервалов, требуется 12 повторений. Но дело не только в большем числе повторений. Заучивание большого по объему материала в один день может привести к перенапряжению, в результате которого происходит охранительное торможение коры головного мозга и забывание заучиваемого.При распределенном повторении целесообразно растягивать заучивание на возможно большее время, не делая перерывов более 2-3 дней. Приведем пример.

3 группы девушек обучались печатанию. Первая группа — 10 дней по 10 часов, вторая — 25 дней по 4 часа, третья — 50 дней по 2 часа. Значительно лучшими были результаты обучения в третьей группе. В первый раз целесообразно повторить заучиваемый материал через 25-40 минут. В этом случае в памяти через день останется примерно 30-35%. Наиболее целесообразно в первый день сделать 2-3 повторения, во 2-й — 1-2 повторения, в 4, 6 и 9-й день — по одному повторению. 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за один день.

Но при этом число повторений растет быстрее, чем объем заучиваемого. Так, до 7 узловых вопросов, предметов, явлений, событий запоминаются за один раз. Чтобы запомнить 16 объектов, необходимо уже примерно 3 повторения. Для усвоения же 24 объектов — примерно 50 повторений.

Установка на запоминание

Говоря об эффективности усвоения, нельзя игнорировать установку на запоминание. Однажды сербский психолог Радославлевич предложил испытуемому ряд из 8 глаголов. Тот прочитал его 40 раз. Психолог остановил его и попросил повторить глаголы наизусть. «А разве я должен был их выучить?» — удивился испытуемый, удивив экспериментатора, который забыл его об этом предупредить. Получив задание выучить глаголы, испытуемый прочитал их несколько раз и запомнил.В классическом эксперименте сравниваются две группы. Одной из них объявляется, что по материалу, который им сейчас будет предложен, их опросят на следующий день, второй — через неделю. Обе группы опрошены через 2 недели. Вторая группа запомнила материал значительно лучше.

Формируя установку на запоминание, необходимо устанавливать связи между излагаемым материалом и теми случаями, когда получаемые сведения могут понадобиться на работе, в жизни. Все время формируется способность к мотивационной деятельности. Будут значимые мотивы запоминания — будет прочно запоминаться и материал. Не будет значимые мотивов запоминания — любой материал, даже самый интересный, который внимательно слушали, быстро улетучится из памяти.

Усвоение материала зависит от самостоятельной работы личности. В эксперименте группе людей предлагалось решать простые арифметические задачи. На втором этапе — самостоятельно придумать условие задач на выученное правило и решить их. На третьем — придумать условие задач, подобрать числа, соответствующие условию, и решить задачи. Во всех случаях лучше запоминался материал третьей серии.

Активно включаясь в работу, преодолевая дополнительные трудности, люди усваивают объект работы более прочно, точно и значительно быстрее. Таким образом, запоминается прежде всего то, что связано с преодолением трудностей, с трудовыми действиями человека. В этом отношении прекрасное изобретение школьников или студентов — шпаргалка. Составляя ее, человек группирует сведения, систематизирует материал, невольно анализирует и синтезирует усвоенное, делает обобщения. Когда приходит время восстановить в памяти заученное, нужды пользоваться шпаргалкой уже и нет.

Состояние организма

На память влияет психологическое и физиологическое состояние организма.Специально проведенное исследование показало, что у лыжников-победителей эстафет повышался объем кратковременной памяти, а у проигравших — снижался. Тоже было выявлено у футболистов — победителей и проигравших. Устойчивость и готовность всех видов памяти зависят от уровня тренированности человека.Эксперименты показали, что у хорошо тренированных лыжников объем памяти после 50 км гонки снижался на 30%, а у менее тренированных — на 41%. На следующие сутки у тренированных объем памяти оказался ниже, чем был до гонки на 12,6%, а у их менее подготовленных товарищей — на 33,3%. До гонки 77% хорошо подготовленных лыжников и 72% слабо подготовленных лыжников хорошо запоминали специально подготовленный материал. После гонки эти цифры снизились соответственно на 30 и 39%. После суточного отдыха 60% хорошо тренированных лыжников снова обнаружили способность к логическому запоминанию материала. У их менее подготовленных товарищей число 39% не изменилось.

Положительное эмоциональное подкрепление

Большую роль при обучении и повторении играет положительное эмоциональное подкрепление, которое закрепляет материал в памяти. Поэтому так важно ярче и увлекательнее проводить совещания, инструктажи, пятиминутки; учить радоваться любому успеху в решении проблем, отмечать искренней похвалой лучших работников, радоваться их достижениям и переживать за неудачи. Образ руководителя в сознании подчиненных должен связываться с положительными переживаниями. Иначе возникают эмоциональные барьеры, мешающие организации воспитательного процесса, затрудняющие понимание того, что говорит руководитель, и закрепление услышанного в памяти.В эксперименте Н. Джерсилда испытуемым предлагалось запомнить приятное и неприятное сообщение. Через неделю в памяти проверяемых осталось 16,4% приятного и 13,7% неприятного материала. Но особенно большая разница была обнаружена через три недели. В памяти у людей осталось 7% приятного сообщения и только 3,9% — неприятного.

Эффективность закрепления материала в памяти человека зависит от того, как руководитель управляет переживаниями подчиненных. Налицо радостные переживания после каждого рабочего дня, после беседы с начальником — будут творчески относиться к порученному делу. С другой стороны, постоянное неудовольствие старшего, частые упреки, замечания вырабатывают защитную реакцию, привычку любым способом избавляться от неприятных переживаний. Такая привычка постепенно приучает отрицательно относиться к любой деятельности. В первую очередь к заданиям, которые дает данный руководитель. Такие психические состояния, как удовольствие, радость, изумление, восхищение, восторг, повышают эффективность запоминания.

Без систематического повторения добиться успеха в прочном запоминании материала невозможно. В кратковременной памяти, длящейся десятки секунд, след в сознании сохраняется пока циркулируют импульсы по замкнутым нервным цепям. Если же продлить циркуляцию импульсов повторяя материал, то информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Правильное повторение и припоминание радикально повышает эффективность запоминания. Вот на что нужно обратить внимание.

В кратковременной памяти, длящейся десятки секунд, след в сознании сохраняется до тех пор, пока циркулируют импульсы по замкнутым нервным цепям. Если же, повторяя материал, продлить циркуляцию импульсов на 30-50 минут, информация переходит из кратковременной в долговременную память. Этот переход называют закреплением или консолидацией материала. Вот почему необходимо многократно повторять материал.

Для этого можно задерживать внимание на фундаментальном материале не менее чем на 30 минут, а затем организовывать самостоятельную работу: приводить яркие примеры, прибегать к демонстрации графики и т.д. Например, новый сложный материал инструктажа следует повторять несколько раз, используя разные иллюстрации, рисунки, опорные конспекты, предлагая повторить рассказанное, разобравшимся в проблеме слушателям, решая вместе со всеми задачи по теме.

Без систематического повторения добиться успеха в прочном запоминании материала невозможно. Все услышанное хранится в ячейках памяти. Активно пользоваться этим багажом знаний обычно не удается, и люди начинают жаловаться на плохую память, забывчивость. На помощь приходит повторение. Оно повышает эффективность запоминания.

Чтобы определить эффективность повторения психолог М.Н. Шардаков предлагал студентам материал средней трудности и проверял устойчивость запоминания. Вот какие результаты он получил.

| Через 1 день | Через 34 дня | Через 1 месяц | Через 6 месяцев | |

| Без повторения | 74% | 66% | 58% | 3% |

| При повторении | 88% | 84% | 70% | 60% |

Активное заучивание

Повторение - это скрытое (про себя) или открытое (вслух) многократное воспроизведение информации. Оно может быть активным или пассивным. Первое продуктивнее второго. Поэтому заучивание должно быть активным. Это не многократное, однообразное чтение материала, а разбивка текста на смысловые части; придумывание заголовка для каждой части; установка взаимосвязи между выделенными кусками; постановка вопросов к отдельным кускам и ответы на них. Наконец, для активного заучивания следует, прочитав задание, закрыть текст и воспроизвести прочитанное в памяти. Например, если что-либо забыто, постараться напрячь память и вспомнить забытое. Затем открыть и просмотреть текст, найти допущенные при воспроизведении по памяти ошибки. Снова закрыть текст и воспроизвести его по памяти.

В эксперименте группа испытуемых читала один и тот же материал пять раз. Через четыре часа в памяти испытуемых осталось около 15% прочитанного. Когда же материал повторялся по книге 4 раза, а один раз воспроизводился без текста, усвоение повышалось до 26%. На каждом следующем этапе количество прочтений текста сокращалось и, соответственно, увеличивалось количество воспроизведений. Когда материал читался 1 раз, а воспроизводился 4 раза, усвоение достигало 48%.

Важно, однако, помнить, что повторение должно быть концентрированным в самом начале и распределенным в дальнейшем. Распределенное повторение текста делает запоминание более прочным. Перерывы в заучивании не должны быть ни слишком короткими, ни слишком длинными. Хотя и через год повторить одно и то же легче, многое остается в памяти. Следует стремиться не восстанавливать забытое, а предупреждать забывание. Так же, как это делает хороший хозяин, который не ждет, когда дом начнет разваливаться, а тщательно заделывает, шпаклюет, красит каждую появившуюся трещину.

Экспериментально установлено, что для заучивания стихотворения при интервале в одни сутки необходимо 4 повторения, при интервале в 3 дня - 6 повторений. Если же заучивать стихотворение в один день, без интервалов, требуется 12 повторений. Но дело не только в большем числе повторений. Заучивание большого по объему материала в один день может привести к перенапряжению, в результате которого происходит охранительное торможение коры головного мозга и забывание заучиваемого.При распределенном повторении целесообразно растягивать заучивание на возможно большее время, не делая перерывов более 2-3 дней. Приведем пример.

3 группы девушек обучались печатанию. Первая группа - 10 дней по 10 часов, вторая - 25 дней по 4 часа, третья - 50 дней по 2 часа. Значительно лучшими были результаты обучения в третьей группе. В первый раз целесообразно повторить заучиваемый материал через 25-40 минут. В этом случае в памяти через день останется примерно 30-35%. Наиболее целесообразно в первый день сделать 2-3 повторения, во 2-й - 1-2 повторения, в 4, 6 и 9-й день - по одному повторению. 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за один день.

Но при этом число повторений растет быстрее, чем объем заучиваемого. Так, до 7 узловых вопросов, предметов, явлений, событий запоминаются за один раз. Чтобы запомнить 16 объектов, необходимо уже примерно 3 повторения. Для усвоения же 24 объектов - примерно 50 повторений.

Установка на запоминание

Говоря об эффективности усвоения, нельзя игнорировать установку на запоминание. Однажды сербский психолог Радославлевич предложил испытуемому ряд из 8 глаголов. Тот прочитал его 40 раз. Психолог остановил его и попросил повторить глаголы наизусть. «А разве я должен был их выучить?» - удивился испытуемый, удивив экспериментатора, который забыл его об этом предупредить. Получив задание выучить глаголы, испытуемый прочитал их несколько раз и запомнил.

В классическом эксперименте сравниваются две группы. Одной из них объявляется, что по материалу, который им сейчас будет предложен, их опросят на следующий день, второй - через неделю. Обе группы опрошены через 2 недели. Вторая группа запомнила материал значительно лучше.

Формируя установку на запоминание, необходимо устанавливать связи между излагаемым материалом и теми случаями, когда получаемые сведения могут понадобиться на работе, в жизни. Все время формируется способность к мотивационной деятельности. Будут значимые мотивы запоминания - будет прочно запоминаться и материал. Не будет значимые мотивов запоминания - любой материал, даже самый интересный, который внимательно слушали, быстро улетучится из памяти.

Усвоение материала зависит от самостоятельной работы личности. В эксперименте группе людей предлагалось решать простые арифметические задачи. На втором этапе - самостоятельно придумать условие задач на выученное правило и решить их. На третьем - придумать условие задач, подобрать числа, соответствующие условию, и решить задачи. Во всех случаях лучше запоминался материал третьей серии.

Активно включаясь в работу, преодолевая дополнительные трудности, люди усваивают объект работы более прочно, точно и значительно быстрее. Таким образом, запоминается прежде всего то, что связано с преодолением трудностей, с трудовыми действиями человека. В этом отношении прекрасное изобретение школьников или студентов - шпаргалка. Составляя ее, человек группирует сведения, систематизирует материал, невольно анализирует и синтезирует усвоенное, делает обобщения. Когда приходит время восстановить в памяти заученное, нужды пользоваться шпаргалкой уже и нет.

Состояние организма

На память влияет психологическое и физиологическое состояние организма. Специально проведенное исследование показало, что у лыжников-победителей эстафет повышался объем кратковременной памяти, а у проигравших - снижался. Тоже было выявлено у футболистов - победителей и проигравших. Устойчивость и готовность всех видов памяти зависят от уровня тренированности человека.

Эксперименты показали, что у хорошо тренированных лыжников объем памяти после 50 км гонки снижался на 30%, а у менее тренированных - на 41%. На следующие сутки у тренированных объем памяти оказался ниже, чем был до гонки на 12,6%, а у их менее подготовленных товарищей - на 33,3%. До гонки 77% хорошо подготовленных лыжников и 72% слабо подготовленных лыжников хорошо запоминали специально подготовленный материал. После гонки эти цифры снизились соответственно на 30 и 39%. После суточного отдыха 60% хорошо тренированных лыжников снова обнаружили способность к логическому запоминанию материала. У их менее подготовленных товарищей число 39% не изменилось.

Положительное эмоциональное подкрепление

Большую роль при обучении и повторении играет положительное эмоциональное подкрепление, которое закрепляет материал в памяти. Поэтому так важно ярче и увлекательнее проводить совещания, инструктажи, пятиминутки; учить радоваться любому успеху в решении проблем, отмечать искренней похвалой лучших работников, радоваться их достижениям и переживать за неудачи. Образ руководителя в сознании подчиненных должен связываться с положительными переживаниями. Иначе возникают эмоциональные барьеры, мешающие организации воспитательного процесса, затрудняющие понимание того, что говорит руководитель, и закрепление услышанного в памяти.

В эксперименте Н. Джерсилда испытуемым предлагалось запомнить приятное и неприятное сообщение. Через неделю в памяти проверяемых осталось 16,4% приятного и 13,7% неприятного материала. Но особенно большая разница была обнаружена через три недели. В памяти у людей осталось 7% приятного сообщения и только 3,9% - неприятного.

Эффективность закрепления материала в памяти человека зависит от того, как руководитель управляет переживаниями подчиненных. Налицо радостные переживания после каждого рабочего дня, после беседы с начальником - будут творчески относиться к порученному делу. С другой стороны, постоянное неудовольствие старшего, частые упреки, замечания вырабатывают защитную реакцию, привычку любым способом избавляться от неприятных переживаний. Такая привычка постепенно приучает отрицательно относиться к любой деятельности. В первую очередь к заданиям, которые дает данный руководитель. Такие психические состояния, как удовольствие, радость, изумление, восхищение, восторг, повышают эффективность запоминания.

Олeг Лeoнидoвич Пoдлиняeв - доктор педагогических наук, пpoфессор кaфeдры прикладной и экспериментальной псиxoлoгии Иpкутcкого государственного университета; член Российского психологического общества, эксперт центра дистанционного образования « Элитариум »

Немецкий ученый Г. Эбингауз стал одним из первых в истории , кто приступил к экспериментальному изучению памяти в рамках ее ассоциативного понимания. Он из произведенных им экспериментов и наблюдений вывел следующие закономерности запоминания материала.

Закономерности запоминания материала

1. Сравнительно простые события в жизни, которые производят на человека особенно сильное впечатление, могут запоминаться сразу и надолго, и по истечении многих лет с момента первой и единственной встречи с ними могут выступать с отчетливостью и ясностью.

2. Более сложные и менее интересные события человек может переживать десятки раз, но они в памяти надолго не запечатлеваются.

3. При пристальном внимании к событию достаточно бывает его однократного переживания, чтобы в дальнейшем точно и в нужном порядке воспроизвести по памяти его основные моменты.

4. Человек может объективно правильно воспроизвести события, но не осознавать этого, и, наоборот, ошибаться, но быть уверенным в том, что воспроизводит их правильно.

5. Если увеличить число элементов запоминаемого ряда до количества, превышающего максимальный объем кратковременной памяти, то число правильно воспроизведенных элементов этого ряда после однократного его предъявления уменьшается. Одновременно при увеличении такого ряда возрастает и количество необходимых для его запоминания повторений. Например, если после однократного запоминания в среднем человек воспроизводит 6 бессмысленных слогов, то в случае, когда исходный ряд состоит из 12 таких слогов, воспроизвести 6 из них удается, как правило, лишь после 14 или 16 повторений. В случае если количество слогов в исходном ряду будет равно 26, то понадобится примерно 30 повторений для получения того же самого результата, а в случае ряда из 36 слогов — 55 повторений.

6. Предварительное повторение материала, который подлежит заучиванию (повторение без заучивания), экономит время на его усвоение в том случае, если число таких предварительных повторений не превышает их количества, необходимого для полного заучивания материала наизусть.

7. При запоминании длинного ряда лучше всего по памяти воспроизводятся его начало и конец (“эффект края”).

8. Для ассоциативной связи впечатлений и их последующего воспроизводства особо важным представляется то, является ли они разрозненными или составляют логически связное целое.

9. Повторение несколько раз подряд заучиваемого материала менее продуктивно для его запоминания, чем распределение таких повторений во времени, например, в течение нескольких часов или дней.

10. Новое повторение способствует лучшему запоминанию того, что было выучено раньше.

11. С усилением внимания к запоминаемому материалу число повторений, необходимых для его заучивания наизусть, может быть уменьшено, причем отсутствие внимания не может быть возмещено увеличением числа повторений.

12. То, чем человек особенно интересуется, запоминается без труда. Наиболее отчетливо эта закономерность проявляется в зрелые годы.

13. Редкие, странные, необычные впечатления запоминаются лучше, чем привычные и часто встречающиеся.

14. Любое новое впечатление, полученное человеком, не остается в его памяти изолированным и неизменным. Будучи запомнившимся, в одном виде, оно со временем может несколько измениться, вступив в ассоциативную связь с другими впечатлениями, изменившись под их влиянием.

Обобщение этих и многих других факторов позволило вывести ряд общих законов памяти. Обратимся к обсуждению основных из этих законов.

Т. Рибо, анализируя важные для понимания психологии памяти случаи амнезии, отмечал еще две закономерности:- Память человека связана с его личностью, причем таким образом, что патологические изменения в личности почти всегда сопровождаются нарушениями памяти;

- Память у человека теряется и восстанавливается по одному и тому же закону: при потерях памяти в первую очередь страдают наиболее сложные и недавно полученные впечатления, а восстанавливаются сначала наиболее простые и старые воспоминания.

Одним из первых в психологии памяти был открыт и описан закон забывания, или закон Эббингауза : забывание материала после его предварительного заучивания происходит неравномерно. Быстрее всего этот процесс идет в течение первых часов и дней после запоминания.

Еще один важный закон памяти был открыт российским психологом Б. В. Зейгарник . Этот закон заключается в том, что материал, связанный с незавершенными делами, человек запоминает намного лучше, чем материал, связанный с завершенными делами.

В соответствующем эксперименте, проведенным Б. В. Зейгарником под руководством К. Левина, испытуемые получали задание решать серию простых арифметических задач. Некоторые из них испытуемым позволяли довести до конца (найти решение), некоторые прерывали и предлагали переходить к решению следующей задачи. Когда через несколько дней испытуемых попросили вспомнить те задачи, которые они решали в эксперименте, то выяснилось, что они в основном помнят задачи, которые они не решили (не довели до конца), причем соотношение в пользу сохранения в памяти нерешенных задач по сравнению с решенными задачами было 1,9. К. Левин объяснил данный факт формированием у человека, взявшегося за решение какой-либо задачи, так называемой квазипотребности, то есть потребности решить, довести до конца соответствующую задачу. До тех пор пока эта потребность не будет удовлетворена, она будет удерживать в памяти испытуемого информацию, связанную с ней.

Реминисценция

Один из интересных эффектов памяти, которому до сих пор не найдено удовлетворительное объяснение, носит название реминисценции . Она представляет собой случайное, непроизвольное припоминание чего-то, давно забытого или того, что человек раньше не мог почему-то вспомнить.

Реминисценция чаще всего имеет место при следующих условиях:- Во-первых, в случае, когда человек раньше выучил, запомнил и знал соответствующий материал;

- Во-вторых, тогда, когда он его уже неоднократно пытался вспомнить или когда-то вспоминал;

- В-третьих, при условии, что потребность вспомнить данный материал у человека сохраняется.

С явлением реминисценции, кроме того, связан следующий интересный факт: отсроченное на несколько дней воспроизведение выученного материала дает лучшие результаты, чем его воспроизведение непосредственно сразу после заучивания. Реминисценция, вероятно, объясняется тем, что со временем структурные, логические, смысловые связи между элементами заученного материала упрочиваются, становятся более четкими.

Для хорошего заучивания материала нецелесообразно сразу его учить наизусть. Лучше, если повторения материала распределены во времени таким образом, чтобы на начало и конец заучивания приходилось сравнительно большее число повторений, чем на середину. По данным, полученным французским психологом А. Пьероном, распределение повторений в течение суток дает экономию времени на запоминание и сохранение материала более чем в три раза, по сравнению с тем случаем, когда этот же материал сразу заучивается наизусть.

Большую роль в запоминании и воспроизведении материала играет воображение. То, что человек в состоянии представить в виде яркого, необычного зрительного образа, запоминается им лучше, чем обстрактные вещи.

Известно также, что с памятью человека тесным образом соотносятся эмоции: человек быстрее и лучше запоминает то, что у него вызывает эмоциональный отклик.

Установка, или предварительный настрой , на запоминание способствует запоминанию. То есть, запоминание происходит лучше в том случае, если человек осознанно ставит перед собой соответствующую мнемическую задачу.

То, что в структуре деятельности человека занимает место цели деятельности, помнится лучше, чем то, что составляет средства достижения данной цели или выполнения деятельности. Следовательно, для того чтобы повысить продуктивность запоминания материала нужно каким-то образом связать его с основной целью деятельности.

Любая из частей, на которые при заучивании делится весь материал в целом, должна сама представлять более или менее законченное целое. Тогда весь материал лучше организуется в памяти, легче запоминается и проще воспроизводится.

Помимо описанных выше, в психологии известно и много других законов памяти человека. Ряд из них представлен в специальной научной и популярной литературе, которая рекомендуется людям для изучения и улучшения своей памяти. Кроме того, многие законы памяти известны людям по их собственному жизненному опыту, и люди практически пользуются ими, корректируя или улучшая при необходимости свою память.

Развитие памяти

Обратимся к вопросу о развитии памяти, то есть к обсуждению тех типичных изменений памяти человека, которые происходят по мере совершенствования памяти человека.

Существенный вклад в понимание процесса филогенетического развития памяти внес П. П. Блонский. Он высказал и обосновал гипотезу о том, что различные виды памяти, имеющиеся у современного человека, являются также разными ступенями исторического развития памяти людей. Это соответственно двигательная, эмоциональная, аффективная, образная и логическая память.

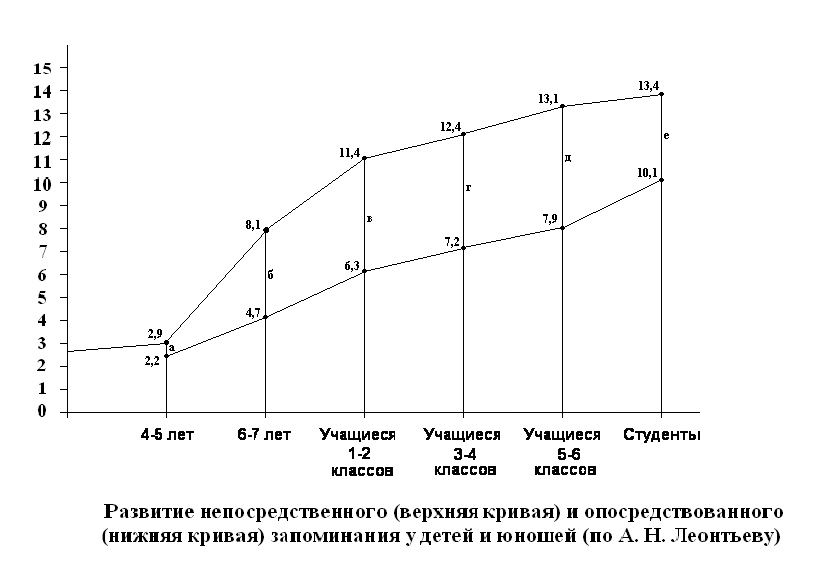

Само развитие средств-стимулов для запоминания подчиняется следующей логике: сначала они выступают как внешние (например, завязывание узелка на память, использование для запоминания различных предметов, зарубок, пальцев рук и т. п.), а затем становятся внутренними (чувство, ассоциация, представление, образ, мысль). В формировании внутренних средств запоминания центральная роль принадлежит речи. “Можно предположить, — замечает А. Н. Леонтьев, — что самый переход, совершающийся от внешне опосредствованного запоминания к запоминанию, внутренне опосредствованному, стоит в теснейшей связи с превращением речи из чисто внешней функции в функцию внутреннюю”. На основе опытов, проведенных с детьми разного возраста и со студентами младших курсов, А. Н. Леонтьев вывел кривую развития непосредственного и опосредствованного запоминания, представленную рисунке.

Эта кривая, которую иногда условно называют параллелограммом развития памяти (по ее внешнему сходству с соответствующей геометрической фигурой), показывает, что с дошкольного и до младшего школьного возраста быстрее улучшается непосредственное, чем опосредствованное запоминание. Затем динамика развития непосредственного и опосредствованного запоминания (начиная с младшего школьного го и до подросткового возраста) становится примерно одинаковой (обе кривые в это время идут почти параллельно друг другу). За пределами подросткового возраста картина в динамическом развитии непосредственного и опосредствованного запоминания изменяется вновь: теперь быстрее у детей начинает развиваться опосредствованное, а не непосредственное запоминание.

С возрастом обе кривые обнаруживают тенденцию к сближению, так как опосредствованное запоминание, развиваясь (после подросткового возраста) более быстрыми темпами, по продуктивности догоняет и обгоняет непосредственное запоминание.

Если гипотетически продолжить вправо изображенные на рис.8 кривые, то можно предположить, что в скором времени они, наверное, пересекутся друг с другом, и опосредствованное запоминание по своей продуктивности должно будет превзойти непосредственное запоминание. Из этого предположения можно сделать вывод о том, что с возрастом у взрослых людей должно происходить качественное изменение их памяти, и из низшей психической функции она окончательно должна будет превратиться в высшую психическую функцию.

В настоящее время разработано и в практике используется немалое количество разнообразных систем и методов влияния на память человека с целью ее улучшения. Одни из этих методов основаны на регуляции внимания, другие предполагают совершенствование восприятия запоминаемого материала, третьи базируются на активном воображении, четвертые — на развитии у человека способности осмысливать и структурировать запоминаемый материал, пятые — на приобретении и использовании специальных мнемотехнических средств. Выбор всего этого достаточно широк, но его необходимо осуществлять с учетом индивидуальных особенностей каждого человека. В этой связи рекомендуется опробовать разные приемы и остановить свой выбор на тех, которые у вас лучше и легче всего работают.

Можно предположить, что с возрастом у взрослых людей должно происходить качественное изменение их памяти, и из низшей психической функции она окончательно должна будет превратиться в высшую психическую функцию.

В целом необходимо отметить, что как объем памяти, так и прочность запоминания зависят от многих условий.

Воспитанию положительных свойств памяти в значительной степени содействует рационализация умственной и практической работы человека: порядок на рабочем месте, планирование, самоконтроль, использование разумных способов запоминания, соединение умственной работы с практической, критическое отношение к своей деятельности, умение отказаться от неэффективных приемов работы и заимствовать у других людей приемы эффективные и т.п. Некоторые индивидуальные различия в памяти тесно связаны со специальными механизмами, защищающими мозг от лишней информации. Степень активности указанных механизмов у разных людей различна. Защитой мозга от ненужной информации объясняется, в частности, явление гипнопедии, т.е. обучение во сне. В состоянии сна некоторые механизмы, защищающие мозг от избыточной информации, выключаются, поэтому запоминание происходит быстрее.

В настоящее время разработано и в практике используется немалое количество разнообразных систем и методов влияния на память человека с целью ее улучшения. Одни из этих методов основаны на регулировании внимания, другие предполагают совершенствование восприятия запоминаемого материала, третьи базируются на активном воображении, четвертые — на развитии у человека способности осмысливать и структурировать запоминаемый материал, пятые на приобретении и использовании специальных мнемотехнических средств. Выбор, всего этого достаточно широк и его, осуществлять необходимо с учетом индивидуальных особенностей каждого человека.

Выделяют следующие процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание и реминисценция.

Запоминание

Запоминание может быть непроизвольным и произвольным. Непроизвольное запоминание не является специальным целенаправленным действием. Оно представляет собой побочный результат деятельности, направленной на выполнение каких-либо других задач. Продуктивность непроизвольного запоминания зависит от цели, объекта деятельности человека, от того, какими средствами достигается эта цель и какими мотивами она побуждается. Прежде всего, необходимым условием непроизвольного запоминания является действие с предметом. Однако не все то, по отношению к чему мы действуем, одинаково продуктивно запоминается. Как показывают исследования, для продуктивности непроизвольного запоминания важно то место, которое занимает в деятельности данный материал. Если материал входит в содержание основной цели деятельности, он запоминается лучше, чем в том случае, когда включается в условия, способы достижения этой цели.

В опытах П.И. Зинченко школьникам I, II, III классов и студентам предлагалось решить пять простых арифметических задач. В другом опыте испытуемым предлагалось самим составить пять аналогичных задач. В обоих случаях, неожиданно для испытуемых, им предлагалось припомнить условие и числа задач. Оказалось, что школьники I класса почти в три раза больше запомнили чисел, чем студенты. Это объясняется тем, что у первоклассников умение прибавлять и вычитать еще не стало навыком. Оно является для них содержательным и целенаправленным действием. Оперирование числами составляло содержание цели этого действия, в то время как у студентов оно входило в содержание способа, а не цели действия. Придумывание же задачи и у студентов носило характер целенаправленного действия. Вот почему в этом случае они запомнили чисел в 2,5 раза больше, чем при решении задач.

Факты специальных исследований показывают, что материал, занимающий место основной цели в деятельности, запоминается тем лучше, чем более содержательные связи устанавливаются в нем. В одном из исследований П.И. Зинченко, где изучалось непроизвольное запоминание текста в условиях выполнения школьниками задания понять его содержание, обнаружилось, что очень легкий текст запоминался ими хуже, нежели текст средней трудности. Трудный же текст запоминался лучше при таком более активном способе работы с ним, как составление плана текста, чем при использовании готового плана того же текста. Следовательно, непроизвольно запоминается лучше тот материал, который вызывает активную умственную работу над ним.