Утверждено советом по ВР

10.03.2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс проводится совместно Управлением по организации воспитательной и внеучебной работы ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и АКМОО «Лига студентов АГУ».

1.2. Социальный проект – организационное, информационное и финансово-экономическое обоснование системы мер, направленных на решение той или иной социально-значимой для студентов проблемы.

1.3. Для участия в конкурсе приглашаются студенты и студенческие инициативные группы (команды) студентов университета. Количество участников не ограничено.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА

2.1.Выявление наиболее важных социальных проблем студентов и пути их решения;

2.2.Стимулирование готовности студентов к решению актуальных социальных проблем собственными силами;

2.3.Позитивная социализация студенчества, повышение социальной компетенции, формирование активной гражданской позиции.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ

3.2. Корпоративная культура университета.

3.3. Студенты против экстремизма и национализма, воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.

3.4. «Здоровье – это образ жизни». Профилактика наркомании и алкоголизма в студенческой среде.

3.5. Студенческая семья «Что мы можем сами?».

3.6. Развитие студенческих СМИ, включая Интернет «Студенты о студентах».

3.7. Решение проблем экологической безопасности «Мы в ответе за Землю».

3.8. Повышение избирательной активности студенчества «Выбирай свое завтра».

3.9. Повышение правовой культуры студентов, профилактика правонарушений.

3.10. Патриотическое воспитание студентов.

3.11. Трудоустройство и временная занятость студентов.

4. КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ

4.1. Актуальность проекта (высокая значимость решаемой проблемы для студенчества).

4.2 Воспитательная ценность проекта (содействие формированию положительного отношения к социальным ценностям в студенческой среде).

4.3. Новизна и оригинальность идеи проекта (при этом должны быть четко выделены отличия проекта от других подобных проектов, показаны преимущества, указаны перспективы дальнейшего развития проекта).

4.4. Реализуемость проекта в университете (возможность быстрой реализации, соответствие необходимых ресурсов, сроков предполагаемых действий по проекту).

4.5. Рентабельность проекта (невысокие затраты на реализацию, эффективное соотношение затраченных ресурсов и получаемого реального социального результата).

4.6. Привлечение к реализации проекта волонтерского труда, частных пожертвований и других ресурсов.

4.7. Форма представления проекта, глубина его проработки (проект должен быть изложен логично, понятно, полно, отражены все необходимые составляющие).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Непосредственная организация конкурса возлагается на отдел ВиВР и Лигу студентов.

5.2. Для подведения итогов конкурса создается жюри, которое оценивает конкурсантов и определяет победителей.

5.3. Конкурс проводится ежегодно, в два этапа.

5.4. 1 этап (отборочный): заявки участников предоставляются в отдел ВиВР не позднее 15 апреля и оцениваются жюри до 15 мая ежегодно.

5.5. 2 этап (финальный): презентация отобранных на первом этапе проектов.

5.6. Итоги конкурса подводятся на праздновании Дня университета.

5.7. Желающим принять участие в конкурсе необходимо направить в отдел ВиВР конкурсную заявку (приложение 1) в электронном виде.

5.8. Проекты, не соответствующие тематике, выполненные с нарушением требований, поданные не в срок, не рассматриваются, жюри не сообщает причины вынесенного решения.

5.9. Проекты, прошедшие отборочный этап, должны быть ко 2 этапу оформлены в виде электронной презентации (слайды, видеоклипы и т.п.).

6. НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. По итогам конкурса определяются три победителя (1, 2 и 3 место).

6.2. Итоги конкурса публикуются в университетской прессе, выставляются в сети Internet.

6.3. Победители конкурса поощряются администрацией университета.

Приложение 1

ГОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТДЕЛ ВНЕУЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ ВИВР e-mail: [email protected] Тел. 66-65-39

З А Я В К А

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Команда:

Фамилия ________________________ Имя _____________________________

Отчество ____________________________________

Факультет_________________________________________________________

Отделение (дневное, заочное) _____________________ Группа ____________

2.Проект (название):

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

2.2. Цели и задачи проекта:

2.3. Рабочий план реализации проекта:

2.4. Ожидаемые результаты проекта:

2.5. Оценка эффективности проекта:

2.6. Бюджет проекта (в рублях).

Полнотекстовый поиск:

Главная > Реферат >Социология

. Социальные проблемы: специфика, уровни и способы решения.

Вопросы для обсуждения:

Понятие социальной проблемы и ее истоки.

Подходы к определению понятия «социальная проблема».

Виды и уровни социальных проблем.

Пути решения социальных проблем.

Технология решения проблем в социальной работе.

Технологическая задача социальной работы заключается в

выявлении социальной проблемы и с помощью имеющегося в

распоряжении социальных служб инструментария и средств

своевременном скорректировании действий социального работника

и поведения объекта социальной работы для оказания

ему социальной помощи. Характер социальной проблемы является

важнейшим фактором, от которого зависят определение

работы с клиентом.

Социальная проблема - это сложная познавательная задача,

решение которой приводит к существенным теоретическим

или практическим результатам . Для ее решения

необходима соответствующая информация об объекте социального

воздействия, об условиях, обстоятельствах и других

факторах, влияющих на его жизнедеятельность, состояние и

поведение.

Социальные проблемы могут носить глобальный характер,

затрагивая интересы значительной части человечества. Так,

демографические, экологические, техногенные, продовольственные,

энергетические и другие проблемы в настоящее

время приобретают глобальный характер, и их разрешение

требует участия большинства государств нашей планеты. Социальные

проблемы могут касаться интересов отдельных или

нескольких социальных систем. Например, социальные кризисы,

распространяющиеся на отдельные страны, национально-

этнические общности, ассоциации, блоки или группировки.

Проблемы могут распространяться на те или иные сферы

жизнедеятельности группы людей или личностей. Это могут

быть проблемы, охватывающие социально-экономическую, социально-

политическую, духовную или собственно социальную

сферы жизнедеятельности людей.

Для социальной работы особую значимость приобретают

личностные проблемы, возникающие в процессе взаимодействия

личности и социальной среды. К социальной среде относят

все факторы, которые активизируют (или блокируют) защиту

социальных интересов личности, реализацию ее потребностей.

Одним из важнейших условий решения социальной проблемы

является точное ее формулирование. Если проблема правильно

сформулирована, то это, во-первых, позволяет осуществлять

поиск недостающей информации в нужном направлении;

во-вторых, обеспечивает выбор оптимального инструментария

социального воздействия, а следовательно, и эффективность

социальной работы. Одним из важнейших требований к

формулированию социальной проблемы является ее обоснованность.

Она должна вытекать из реальных потребностей и

предпосылок. Отсутствие связи с реальными практическими

или теоретическими потребностями делает проблему произвольной,

надуманной.

Точно сформулированная проблема выступает исходным,

первоначальным звеном в сложной познавательно-аналитической

деятельности социальных служб и организаторов социальной

Практическая потребность и значимость социальной проблемы

не только активизируют деятельность специалистов социальных

служб, мобилизуют их интеллектуальный, организационный

и физический потенциал, но и придают поиску технологических

решений творческий, новационный характер.

Применительно к практике социальной работы, понятие «социальная проблема» может быть определено следующим образом: это несовпадение ожиданий, потребностей,интересов и т.п. конкретного социального субъекта с аналогичными характеристиками других социальных субъектов.

В реальной практике социальной жизни социальные проблемы можно рас-

сматривать как существующие на следующих уровнях организации :

- на уровне общества в целом, где общество, как феномен, является одно-

временно и носителем конкретной проблемы, и субъектом её решения, на-

пример, проблема переходности экономической жизни;

- на уровне социальной общности (группы, слоя), когда носителем пробле-

мы выступает конкретная социальная общность, например, проблема резко-

го снижения уровня жизни среднего класса;

- на уровне личности , когда носителем проблемы является конкретный че-

ловек, личность, например, проблемы общения, взаимоотношений с окру-

В сферу компетентности социальных работников входят, прежде всего,

проблемы второго и третьего уровней организации. Решение социальных проблем на макроуровне - это задача социальной политики.

Как правило, социальный работник имеет дело не с одной социальной

проблемой, а с целым «букетом», комплексом таких проблем. Для их успешного решения необходимо правильно расставить приоритеты, т.е., по возможности, определить степень значимости этих проблем для человека или группы.

Таким образом, можно утверждать, что решение социальной проблемы начинается с анализа социальной ситуации субъекта , под которым понимается выделение сторон, аспектов социальной действительности, связанных с конкретной обстановкой и конкретным проблемным полем человека или группы, с которыми взаимодействует социальный работник. При подобном подходе есть возможность подробно рассмотреть всю совокупность вопросов, касающихся конкретного субъекта.

Результаты проведённого анализа социальной ситуации субъекта позволя-

ют принять адекватное решение относительно сроков, путей, методов и способов решения тех проблем, которые осложняют процесс жизнедеятельности субъекта. В самом процессе решения социальных проблем можно выделить ряд технологических этапов .

Первый – сбор, обработка и осмысление информации о человеке или

группе, столкнувшихся с какой-либо проблемой и нуждающихся по этой причине в помощи социального работника. Этот этап с необходимостью включает в себя деятельность по поиску и выбору наиболее адекватных и результативных методов получения и обработки такой информации.

Второй - методический, предполагающий формулировку основных це-

лей, которые могут и должны быть достигнуты в процессе оказания социальной помощи, определение путей, методов и способов предполагаемой деятельности, которая будет направлена на разрешение конкретной проблемы.

И, наконец, третий, завершающий – это практический или процедурный

этап, который предполагает непосредственное осуществление на практике тех решений, которые были приняты на предыдущих двух этапах. Это и есть собственно решение осознанной проблемы конкретного социального субъекта.

Последовательная реализация специалистами каждого из вышеуказанных

этапов деятельности предполагает использование различных социальных технологий. В этом случае появляется возможность классифицировать их следующим образом:

Во-первых, это технологии социального анализа и социального исследова-

ния, которые позволяют глубоко и подробно изучить конкретную социальную ситуацию, проанализировав её на различных уровнях. Основными уровнями анализа социальной ситуации являются: индивидуальный уровень или уровень

малых групп, уровень больших социальных групп и слоёв, уровень территориальных общностей различного масштаба, национально-государственный уровень и, наконец, транснациональный или глобальный уровень.

Такой «многослойный» анализ позволяет не только сопоставить различное

видение и восприятие социальной проблемы субъектами различной степени

сложности, но и выявить её корни, основные причины возникновения, указать на осложняющие проблему факторы, вскрыть некоторые тенденции её функционирования и развития, а также, общие направления её решения.

Во-вторых , необходимо указать на такой класс социальных технологий,

как технологии социального воздействия, которые предполагают организацию и осуществление деятельности по непосредственному решению конкретной проблемы. К ним можно отнести универсальные социальные технологии (социальная диагностика, социальная терапия, социальная адаптация и т.п.). Помимо универсальных технологий к этому классу относятся частные социальные технологии, предназначенные для решения проблем конкретных социальных субъектов (детей, инвалидов, малоимущих и др.). Если технологии социального исследования могут быть эффективно использованы на первом этапе решения какой-либо социальной проблемы, то технологии социального воздействия эффективны и результативны на втором и третьем этапах деятельности. Рассмотрение этих технологий будет предметом последующих разделов учебного пособия.

Технология решения социальных проблем. Диагностируя социальную проблему, нужно иметь в виду стадии ее развития: возникновение, обострение, разрешение. В процессе диагностики нужно определить, насколько глубока проблема, и в зависимости от этого оценить ее важность для общества, а также обосновать направления ее решения. Следует подчеркнуть, что последствия решения проблемы, в зависимости от того, на какой стадии развития она находится, неодинаковы. Если в процессе целенаправленного воздействия проблему разрешать в самом начале ее становления, то тем самым можно ограничить реализацию потенциала ее стимулирующего, здорового влияния на общество. Если же проблему решать на этапе ее саморазрешения, то, по сути, приходится преодолевать ее негативные последствия. Нити целенаправленного воздействия на нее во многом будут утрачены. Позитивные аспекты первоначального существования проблемы перекроются ее негативными последствиями. Следовательно, для решения проблемы важно обоснование этапа, на котором оно будет наиболее эффективным.

В процессе диагностики необходимо учитывать диалектическую связь между социальными проблемами. Это означает, что решение данной проблемы имеет следствием возникновение новой или даже нескольких проблем, то есть ее решение относительно. Например, решение проблемы безработицы в СССР в начале 30-х годов имело следствием возникновение таких проблем, как неэффективная занятость, проблема ручного труда, проблема дисциплины и т. д. Более того, практика показывает, что социальные проблемы нельзя решить навсегда. В частности, проблемы, возникающие в результате действия закона возвышающихся потребностей, постоянно возобновляются, и в этом смысле они вечны. По мере социального развития через разрешение противоречий посредством социального управления или стихийно проблемы снимаются, но при этом они воспроизводятся на качественно новом уровне.

Диагностика предполагает оценку степени остроты данной социальной проблемы, когда на основе анализа устанавливается взаимосвязь разных проблем и выясняется среди них ключевая, устранение которой приводит к решению многих проблем. Например, при разработке первого советского плана ГОЭЛРО, специалисты пришли к выводу, что решение проблемы электрификации позволило бы существенно снизить затраты живого труда и высвободить время на собственно социальное развитие общества, повысить качественные характеристики живого труда (его производительность, качество образования, уровень квалификации работников), существенно изменить образ жизни и в городе, и на селе, повысить культурно-образовательный уровень населения. Поэтому она оценивалась как ключевая, а программа электрификации определялась как ведущее звено плана.

Выявление в процессе диагностики основополагающей, ключевой проблемы соответственно требует и концентрации ресурсов на ее решение. В то же время, необходимо такое распределение ресурсов, которое обеспечивало бы, хотя, может быть, и более низкими темпами, решение других, сопряженных с ключевой, проблем.

Поднимая вопрос о приоритетности и комплексности решения той или иной проблемы, необходимо соотносить затраты и потери, которые общество может нести, если социальные проблемы не будут решаться вовремя. Наиболее ярким примером, когда общество несет большие потери, является подростковая преступность. Ныне государство тратит огромные средства на содержание различного типа исправительных учреждений для подростков (колонии, спецшколы и т. п.) и несоразмерно мало на профилактику правонарушений, создание различных подростковых клубов, кружков и т. д.

В качестве приемов диагностики можно использовать известные и положительно зарекомендовавшие себя приемы, такие, как наблюдение (визуальное, статистическое, социологическое); построение дерева проблем; ранжирование проблем по степени актуальности и значимости; проведение прикладного социологического исследования проблемной ситуации, включая анализ данных социальной статистики, экономических параметров, материалов эмпирических обследований (анкетирования, интервьюирования и т. д.). Для диагностики социальных проблем могут быть использованы методы прогнозирования, программирования и планирования. Такие, например, как метод Дельфи и программно-целевой. Диагностируя проблемы, можно пользоваться методом социальных образцов, аналогий, сравнений, исторических параллелей.

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ХОРОШО СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОБЛЕМ.

Анализ методов принятия решений выполним в соответствии с предложенной классификацией проблем, т.е. последовательно рассмотрим методы решения хорошо структурированных, слабо структурированных и неструктурированных проблем.

Хорошо структурированная проблема характеризуется следующими особенностями

:

цель предстоящих действий объективна, т.е. задана извне и никак не зависит от менеджера;

варианты решения (альтернативы) известны, нужно лишь выбрать лучший;

перечень необходимых ресурсов известен, надо лишь обосновать нужное их количество для решения проблемы;

факторы, которые необходимо учитывать при решении проблемы поддаются точному количественному учёту в виде числа или функции;

функции между переменными объективны и могут быть получены.

Следует отметить, что математические модели могут при этом быть

детерминированными (без случайных значений),

стохастическими (заданы вероятностными распределениями),

неопределёнными (задано множество возможных вариантов обстановки, но без априорной информации об их вероятностях).

Для обоснования решений по таким проблемам применяются методы исследования операций , которые как раз предполагают:

объективный (но не субъективный) характер модели;

построение модели и поиск оптимального решения не ЛПР, а аналитиками;

наличие объективного, т.е. не зависящего от субъективных предпочтений ЛПР, критерия выбора лучшего решения.

Основные методы обоснования решений для хорошо структурированных проблем (методы исследования операций)

Аналитические методы

Статистические методы

Методы математического программирования

Методы теории игр

Рис. 3. Основные методы обоснования решений для хорошо структурированных проблем (исследование операций).

"Самой сложной процедурой в исследовании операций является установление степени близости математической модели и реальной системы. Эти трудности преодолены более или менее успешно только для вероятностных моделей на основе математической статистики".

В экономике разработан несколько иной, хотя и очень близкий по своей сущности к изложенному, подход. Это экономическая теория полезности .

В соответствии с этой теорией сначала составляется список всех возможных вариантов решения (альтернатив) со всеми возможными последствиями. Затем для каждого последствия определяется полезность (часто в денежном исчислении). После этого определяется вероятность всех последствий для каждого варианта решения. Далее вычисляется ожидаемая полезность каждого варианта решения путем умножения полезностей каждого последствия на соответствующие вероятности и суммирования результатов. Наконец, выбирается оптимальный вариант решения, который имеет максимальную полезность.

Ясно, что применение методов объективно ожидаемой полезности возможно только для хорошо структурированных проблем, в которых можно объективно определить: список всех возможных вариантов решений со всеми возможными последствиями; объективную полезность каждого последствия и каждого варианта решения; вероятность каждого последствия.

^

Для обоснования решений в условиях неопределенности в исследовании операций разработан специальный раздел - теория игр. Теория игр разрабатывает методы и модели поведения в условиях конфликтов. Для большинства таких моделей в качестве принципа оптимального поведения принимается такой принцип, согласно которому, сторона, принимающая решение, ориентируется на наиболее не благоприятное распределение вероятностей, т.е. на такое, при котором средний статистический выигрыш оказывается минимальным. Отсюда оптимальным считается решение, которое максимизирует этот минимальный выигрыш , т.е. критерий оптимальности объективен, не зависит от предпочтений ЛПР. В основе вычислений среднего выигрыша находится одна из аксиом теории вероятностей о значительном количестве событий.

Метод работы менеджера

в общих чертах сводится к следующему.

ЛПР ставит задачу аналитикам на поиск оптимального решения.

Аналитики, возможно при участии ЛПР,

разрабатывают математическую модель,

получают все необходимые исходные данные и функции, выполняют моделирование,

получают оптимальное решение для заданной постановки задачи.

После этого, ЛПР с учетом всех обстоятельств принимает окончательное решение.

^ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СЛАБО СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОБЛЕМ.

Слабо структурированная проблема характеризуется следующими особенностями:

цель предстоящих действий может быть задана объективно извне, а может выбираться ЛПР, в т.ч. и с учетом качественных, а не только количественных параметров;

варианты решений выбираются не только по количественным, но и по качественным критериям;

факторы, которые учитываются при решении проблемы, не все поддаются количественному учёту, часть из них учитывается на качественном уровне;

не все функции между переменными объективны и не все они могут быть получены.

Выбор лучшего решения в таких ситуациях не является предметом объективной оптимальной оценки, он является предметом субъективного суждения ЛПР . Следовательно, оптимальным в строго научном смысле этого слова он не будет, он будет рациональным с точки зрения конкретного ЛПР.

^ Для обоснования решений по таким правилам применяются различные варианты метода системного анализа .

Отличие данного метода от чистого исследования операций состоит в большем учёте качественных суждений при выборе целей, и оценке вариантов решений.

^ Особенностью метода системного анализа является

построение математической модели ситуации и получение с её помощью значений количественных критериев,

субъективный учёт качественных факторов и "наложение" результатов этого учёта на полученные значения количественных критериев.

использование схемы системного подхода.

Окончательный выбор лучшего решения возлагается на творческие способности ЛПР.

Одним из методов системного анализа является метод "эффективность - стоимость" (два критерия).

Аналогичные методы, позволяющие учитывать ряд субъективных факторов, разрабатывались и в экономической теории. В частности, была разработана модель субъективной ожидаемой полезности

, позволяющая одновременно вычислять полезность (в денежном исчислении) и субъективную вероятность, как степень уверенности ЛПР в свершении того или иного события.

Все эти методы бурно развивались в последние тридцать-сорок лет. Основные из них приведены на рис.4.

^

Преодоление неопределённости.

Поскольку в системном анализе применяются методы исследования операций, то и преодоление неопределенностей в них осуществляется известными методами теории игр. Однако развивается и другой подход к снятию неопределённостей. Этот подход связан с понятиями "риск" и "ситуация риска" ,.

Основные методы обоснования решений для слабо структурированных проблем

Методы исследования операции

Методы субъективной ожидаемой полезности

Методы многокритериальной теории полезности

Методы конструктивисткой математики

Метод анализа иерархий

Эвристические методы

Рис. 4. Основные методы обоснования решений для слабо структурированных проблем.

Ситуацию риска характеризуют следующими тремя условиями:

наличие неопределённости;

необходимость выбора альтернатив;

возможность оценить при этом вероятность осуществления выбранных альтернатив.

Выбором лучшей альтернативы ЛПР пытается рискованным действием преодолеть неопределённость. Поэтому под риском понимают деятельность, связанную с преодолением неопределённости в ситуации неизбежного, т.е. обязательного выбора.

Считается, что принимая решение, ЛПР должно учитывать:

вероятность (меру) получения желательного результата, т.е. вероятность успеха;

вероятность (меру) наступления нежелательных последствий, т.е. вероятность неудачи;

вероятность отклонения от выбранной цели (как в "плюс", так и "в минус"); возможные благоприятные и негативные последствия своих действий.

В данном подходе оценка величины риска становиться одним из важнейших элементов всего процесса принятия решения, естественно, оказывающего влияния на окончательный выбор.

Метод работы организациипри применении системного анализа оставался в общих чертах таким же, как при исследовании операций, т.е. ЛПР ставит задачу аналитикам на поиск оптимального решения с помощью математической модели. При этом им могут сообщаться, а могут и не сообщаться качественные факторы. Окончательный выбор решения осуществляется по множеству количественных и качественных критериев.

Самым характерным для всех этих методов, как можно было видеть, даже из представленного беглого обзора являются требования к ЛПР или к аналитикам в части получения субъективных количественных оценок различных факторов их функциональных зависимостей. Отсюда неизбежно, как и в предыдущем типе проблем возникает вопрос адекватности выбираемого решения реально складывающейся обстановке.

Однако при применении других методов обоснования решений методы работы органа управления значительно разнообразнее. Сама операция принятия решения делится на три этапа: 1. Выявление перечня (поля) альтернатив для выбора. 2. Выявление последствий реализации альтернатив. 3. Сравнение последствий и выбор лучшего решения.

На каждом этапе применяются свои методы работы органа управления. На рис. 5 показаны методы выявления поля альтернатив.

Рис. 5. Методы выявления поля альтернатив.

Методами выявления последствий реализации альтернатив могут быть:

метод проблемно-ориентированной таблицы;

методы математического моделирования;

методы экспертного прогнозирования.

^ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОБЛЕМ.

Неструктурированная проблема характеризуется следующими особенностями:

прежде всего это проблема уникального выбора, т.е. это новая проблема для данного ЛПР, либо имеющая существенные особенности по сравнению с ранее решаемыми;

формулирование цели, оценка альтернатив и выбор лучшей связаны с неопределенностью из-за недостатка или неточности информации о ситуации; оценки альтернатив чаще всего являются качественными и сформулированы словесно;

выбор лучшей альтернативы может быть осуществлен либо на основе субъективных суждений ЛПР, либо на основе его интуиции и веры.

До недавнего времени не существовало систематизированных процедур обоснования решений по таким проблемам. Однако за последние годы разработан ряд методов для обоснования указанных решений. Эти методы получили название (возможно, еще неустановившиеся) качественных методов обоснования решений или вербальных методов анализа решений .

Они базируются на применении для анализа проблем определенной последовательности действий по:

формулированию, т.е. (научной постановке проблемы (определению альтернатив, из которых предстоит сделать выбор и факторов (критериев), которые будут учитываться при оценке и выборе));

выполнению оценки каждой альтернативы по сформулированным факторам (критериям);

сравнению всех альтернатив между собой по сделанным ранее оценкам; выбору лучшей альтернативы.

На всех этапах действия ЛПР базируются на логических правилах и здравом смысле, а также на его субъективных предпочтениях.

В работе предложено три качественных метода обоснования решений, которые представлены на рис.6.

Рис. 6. Качественные методы обоснования решений.

Преодоление неопределенностей.

Борьба с неопределенностями в данном случае как бы разделяется на две составные части. В первой части она ведется теми же методами учета риска, как и в слабо структурированных проблемах. Во второй части применяются совсем иные методы - "огрубление" оценок факторов, переход от строгих количественных показателей к более "размытым" качественным значениям. Тем самым зависимость выбора окончательного решения от величины неопределенностей уменьшается.

В настоящее время складывается система управления риском, которая включает в себя следующие элементы :

ранжирование всех выявленных альтернатив решения проблемы по степени приемлемости, содержащегося в них риска;

подготовку и принятие нормативных актов, инструкций, помогающих претворить в жизнь рискованные решения;

разработку конкретных рекомендаций, ориентированных на устранение или минимизацию возможных на устранение или минимизацию

негативных последствий риска;

создание специальных планов, инструкций, позволяющих исполнителям эффективно действовать в момент возникновения отрицательных последствий;

выявление основных причин отрицательных последствий;

разработку предупредительных, содействующих и подстраховывающих мероприятий; определение условий для введения в действие последних;

учет психического, индивидуального восприятия людьми раскованных альтернатив и отношения к ним общественного мнения при принятии решения.

^ МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЯ.

Данный метод разработан известным специалистом в области математики Т.Саати.

Идея метода : Структура проблемы может быть настолько сложна, насколько мы ее видим, включая опосредованные цели, критерии и альтернативы.

Любая проблема, любое решение появляются в системе и относятся к системе. Поэтому метод анализа иерархий разрабатывался как метод системного подхода к системным проблемам. В нем постулируется положение о том, что какой бы сложной не была проблема, ее анализ должен быть простым и единым. Анализ не должен превышать возможности среднего человека для понимания того, что происходит, и участия в формулировании входных данных и интерпретации результатов.

Метод анализа иерархий упорядочивает (систематизирует) работу ЛПР по всем элементам структуры проблемы принятия решения:

при выявлении перечня альтернатив;

при выявлении последствий реализации альтернатив;

при сравнении последствий реализации и выборе лучшего варианта решения.

На данном этапе допускается и даже рекомендуется обсуждение постановки проблемы (уточнение и формулирование целей действий, определение перечня факторов обстановки и выбор тех из них, которые следует учитывать обязательно, и тех, которые следует отбросить). В результате проделанной работы вся проблема представляется в иерархическом виде на нескольких уровнях (см. рис.12).

Построенная иерархия проблемы состоит из трех уровней.

Первый уровень - фокус проблемы. Второй уровень - факторы или критерии, по которым оцениваются возможные варианты решений. Третий уровень - возможные варианты решений.

^

Рис.12. Иерархическая схема представления проблемы принятия решения.

Метод анализа иерархий базируется на законе иерархической непрерывности, который предполагает, что элементы нижнего уровня иерархии сравнимы попарно по отношению ко всем элементам следующего уровня. Т.е. в данном случае можно выполнить парные сравнения вариантов решения по отношению каждого фактора, а факторы тоже можно попарно сравнить с т.з. фокуса проблемы.

Это значит, что представляется возможным получить ответ на вопрос "Какой вариант решения лучше № 1 или № 2 с точки зрения критерия № 1".

Затем аналогично сравниваются все варианты по остальным критериям.

В результате этих сравнений осуществляется ранжирование (упорядочивание) всех вариантов решений по множеству критериев.

После этого выполняется теми же парными сравнениями ранжирование самих критериев.

Далее в результате проведения расчетов вычисляются приоритеты вариантов решений с учетом всех критериев и их ранжирования. Тот вариант решения, который получит самый высокий приоритет и считается лучшим решением.

Второй важный момент, который необходимо отметить - на этапе постановки проблемы намечено несколько вариантов действий. Т.е. волей-неволей, чтобы осуществить выбор целесообразного решения, приходится прорабатывать несколько вариантов.

^ Преодоление неопределенностей в методе анализа иерархий предусмотрено его природой. В нем допускается наличие неопределенностей при выявлении поля возможных решений; при оценке факторов и вариантов решений. Преодолеть их (неопределенности) можно двумя путями.

Во-первых, введением в качестве одного или нескольких критериев риска достижения того или иного результата. Очевидно, лучшее решение, при прочих равных условиях, должно бы было иметь минимальный риск успешного решения задач.

Можно было ввести не один, а несколько дополнительных критериев для оценки различных типов риска. С помощью метода анализа иерархий представляется возможным произвести развернутый и детальный анализ всей проблемы риска во всех или отдельных вариантах решений.

Второй путь преодоления неопределенностей в методе анализа иерархий - учет их при выполнении оценок тех или иных критериев.

Следовательно, метод предоставляет естественную и доступную возможность преодоления объективно существующих неопределенностей.

^ Типы проблем, подлежащие решению методом анализа иерархий.

Из перечня проблем метод анализа иерархий целесообразно применять для тех из них, которые:

рассматриваются впервые и являются слабо структурированными;

связаны с проявлением человеческого фактора в процессе принятия решения или исполнения принятого решения;

связаны с существенной неопределенностью (исходных данных, проявлений внешней среды, действий противника и исполнителей решения).

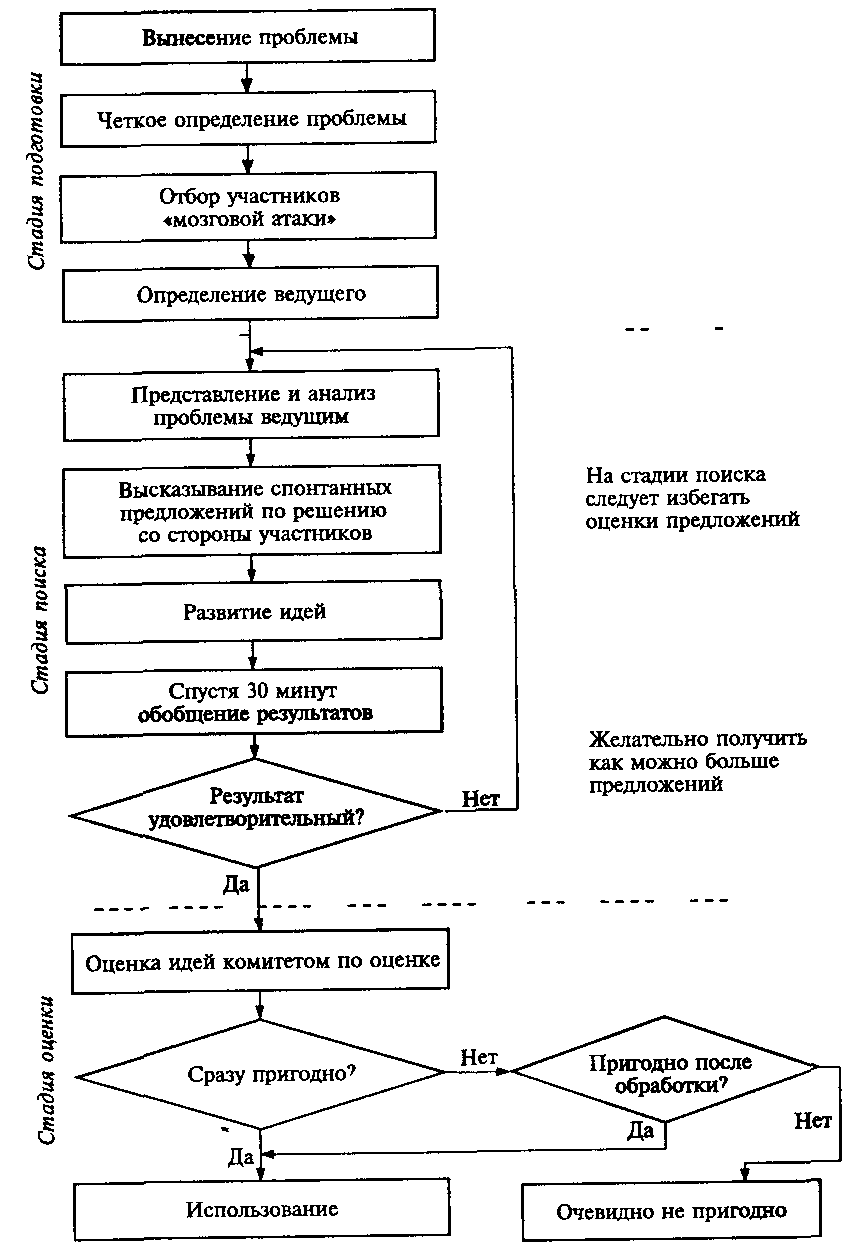

^ МЕТОД МОЗГОВОЙ АТАКИ .

Вследствие того, что варианты решения обдумывают и предлагают сразу несколько специалистов, метод позволяет в течение 15-90 мин. найти большое количество альтернативных решений.

При этом необходимо соблюдать следующие правила:

1. В коллективной творческой работе не должен работать руководитель, от которого зависят специалисты.

2. Желательно привлекать к работе как очень хорошо подготовленных специалистов, так и не очень хорошо подготовленных специалистов, но которые способны вдумчиво выполнить анализ проблемы.

3. В процессе выдвижения вариантов решений запрещается критика.

4. Необходимо всячески стимулировать фантазию специалистов.

5. За одно выступление член группы может подать только одну идею, другую он подает в следующее выступление.

6. В заключение необходимо провести дискуссию по выдвинутым вариантам решений.

"Мозговая атака"

Метод "мозговой атаки" является одним из основных в ор-ганизации и проведении экспертиз. Значительная роль при проведении "мозговой атаки" принадлежит руководителю, возглавляющему заседание экспертной комиссии.

В реальной производственной деятельности это может быть совещание, созванное руководителем для обсуждения той или иной возникшей проблемы и установления основных факто-ров, определяющих ее дальнейшее развитие с целью выработ-ки и принятия управленческих решений .

"Мозговая атака" в ситуационном анализе, как правило, состоит из двух туров. В первом туре происходит генерирова-ние идей, а во втором - обсуждение выявленных идей, их оценка и выработка коллективной точки зрения.

^ Первый тур проводится так, чтобы каждый из присутству-ющих мог свободно высказать свое мнение о том, что опреде-ляет развитие ситуации, с его точки зрения, по каким законо-мерностям идет ее развитие, какие управляющие воздействия со стороны руководства организации могут оказаться эффек-тивными и привести к цели. В этом туре руководитель должен поддерживать любое из высказываемых мнений, давая воз-можность высказавшему его более полно представить свою точку зрения и развить ее. При этом должна поддерживаться атмосфера доброжелательности, освобождающая высказываю-щего свою точку зрения от излишней скованности.

Любая высказанная точка зрения, идея должна быть обсу-ждена и не может объявляться ложной, если даже она пред-ставляется ведущему заседание почти заведомо бесперспектив-ной.

Если в процессе "мозговой атаки" в первом туре руководи-тель поддерживает лишь перспективные, с его точки зрения, идеи, то нередко это приносит заведомо меньшие результаты.

Подчеркнем, что задача первого тура "мозговой атаки" при установлении факторов, определяющих развитие ситуа-ции, состоит в том, чтобы получить возможно более полную картину о факторах, которые могут влиять на развитие ситу-ации.

Рис 16.1 Основная структура метода «мозговой атаки»

^ Во втором туре из выявленных в первом туре факторов не-обходимо оставить лишь наиболее существенные. Для того чтобы сделать это обоснованно и выбрать среди них действи-тельно определяющие, необходимо их критически оценить.

Здесь может быть использован так называемый метод су-да. Участвующие в проведении второго этапа специалисты делятся на сторонников и противников высказанного мнения.

Сторонники пытаются привести необходимые доказатель-ства в пользу высказанной точки зрения, а противники - их опровергнуть. Руководитель, основываясь на результатах обсу-ждения, принимает окончательное решение о включении того или иного фактора в число действительно определяющих раз-витие ситуации.

Если в процессе проводимого ситуационного анализа ока-жется, что некоторые факторы были неоправданно причисле-ны к числу основополагающих, они будут исключены. Если же выявятся дополнительные существенные факторы, они могут быть также включены в число основных.

^ МЕТОД ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ .

Применяется для выявлений возможных вариантов решений и проверок их на функциональную полноту. Сначала возможные варианты решений записываются в произвольном порядке, затем в этом наборе находится какая-то система, т.е. варианты решений, упорядочиваются по группам. Важно, чтобы был выбран один признак упорядочивания. Если это не достигается, то данный метод не может быть применен.

Метод допускает и дальнейшее "дробление" вариантов решений по каким-либо другим признакам.

Процесс обоснования решения может быть итерационным, как прямым (от элементов решения к решению в целом), так и обратным (от основной идеи решения в целом к элементам решения).

Универсальность метода позволяет гибко подходить к конструированию решения и этапов обоснования, выбирать узловые элементы и их обосновывать, а ясные вопросы принимать без обоснований или обосновывать какими-либо другими методами.

^ Преимущества метода . Возможно, это один из первых методов, который достаточно строго позволяет реализовать системный подход в решении проблем.

Каким образом? Он предполагает формулирование фокуса проблемы, т.е. целого. Затем это целое (система в целом) дезагрегируется на основные части с помощью факторов, которые будут учитываться при оценке вариантов решений. Каждый вариант решения оценивается в сравнении с другим и на выходе получается вектор приоритетов. Из векторов приоритетов по каждому критерию синтезируется общий приоритет варианта. Методологически системный подход как раз и предполагает деление на части, анализ частей и вновь синтез целого.

Метод позволяет учесть человеческий фактор в его многообразном проявлении при решении проблем, как связанных с теми, кто принимает решение, так и с теми, кто исполняет данные решения.

Преимуществом метода является универсальность применения и простота. Универсальность достигается реализацией процедуры иерархического представления любой проблемы применением универсальной шкалы для оценки относительной важности альтернатив.

Метод прост для понимания и освоения.

К преимуществам метода следует отнести и то, что в машинной реализации в ЭВМ не требуется вводить содержательную часть решения. Содержание вариантов решений может находиться на картах, в рабочих тетрадях или на других закрытых носителях информации. А поскольку сравнения производятся в относительных единицах, то в ЭВМ не раскрывается закрытая информация и тем самым повышается ее стойкость.

^ Недостатки метода прежде всего связаны с его непривычностью для современного специалиста. Этот специалист, к сожалению, воспитан большей частью на методах исследования операций, на численных оценках альтернатив. Он не обучен анализировать все явления в целом, тем более по, не совсем ему, понятным факторам, да еще по которым он сам должен дать оценку, да еще не в вероятностной, ему привычной, мере, а по непривычной бальной шкале. Другим, очевидно, более существенным недостатком метода следует считать универсальную шкалу для оценки любых факторов.

Этот недостаток это оборотная сторона преимущества. Разработчики добились универсальности, однако при этом часто теряется физический смысл факторов.

Рис.21.3 Схематическое изображение дерева решений

^ ДВУХТУРОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ

Однако установление факторов, определяющих развитие ситуации, необязательно предполагает использование проце-дуры открытого обсуждения.

В ряде случаев более целесообразным оказывается исполь-зование метода двухтурового анкетирования, при котором предполагается индивидуальная работа специалистов по уста-новлению наиболее важных факторов.

^ В первом туре двухтурового анкетирования каждый из спе-циалистов, приглашенных руководителем для участия в рабо-те по установлению наиболее важных факторов, определяю-щих развитие ситуации, заполняет специально разработанную анкету, в которой указывает такие факторы и дает обоснова-ние их отнесения к числу наиболее важных. Внесенные в ан-кету факторы ранжируются специалистом по степени их вли-яния на развитие ситуации.

^ Во втором туре проводится перекрестное рецензирование заполненных в первом туре анкет. Это означает, что анкеты, заполненные одним специалистом, оценивают другие и согла-шаются либо не соглашаются со сделанными им оценками. Несогласие с мнением специалиста обязательно аргументиру-ется.

Специалисты, производящие оценку мнения специалиста, также производят ранжирование представленных в анкете фак-торов.

Результаты второго тура обрабатываются аналитической группой, формирующей на основании данных, представлен-ных в анкетах, перечень факторов, по мнению специалистов определяющих развитие ситуации.

При этом учитываются результаты ранжирования факторов, указанных каждым из специалистов, а также оценивавшими его мнение специалистами.

Аналитическая группа определяет также результирующее ранжирование факторов, указанных специалистами.

Вся полученная от специалистов информация после обра-ботки ее аналитической группой поступает руководителю для принятия окончательного решения о факторах, определяющих развитие ситуации.

Двухтуровая "мозговая атака" и двухтуровое анкетирование относятся к числу универсальных методов ситуационного ана-лиза ч могут использоваться не только для установления фак-торов, определяющих развитие ситуации, но и для решения дру-гих задач ситуационного анализа.

Ниже мы приведем два метода установления факторов, оп-ределяющих развитие ситуации, разработанных специально для решения этого класса задач.

Опыт показывает, что данный метод может приносить существенные положительные результаты, особенно при четком соблюдении правил и определенных навыках применения, поэтому его игнорировать не следует.

^ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ

В основе факторного анализа - предположение о том, что на основании статистических данных может быть получена ана-литическая зависимость, отражающая степень влияния факто-ров и изменения их значений на плановые или фактические по-казатели, характеризующие ситуацию.

Факторный анализ решает задачи определения:

факторов, необходимых для выявления всех существенных зависимостей, влияющих на развитие ситуации;

коэффициентов (называемых иногда нагрузками), характе-ризующих влияние каждого из выявленных факторов на показатели, отражающие состояние и развитие ситуации.

По результатам обработки статистических данных может устанавливаться необходимость и производиться детализация факторов либо, наоборот, может устанавливаться необходи-мость и производиться укрупнение факторов.

Рассчитанные на основании обработки данных коэффици-енты влияния каждого из выделенных факторов позволяют, с одной стороны, определить ранжирование факторов по важ-ности, т. е. расположить факторы в порядке убывания их важ-ности, а с другой - получить формулу для расчета ожидаемых значений показателей, характеризующих ситуацию, при том или ином изменении значений факторов.

Полученные при использовании факторного анализа ре-зультаты позволяют более обоснованно оценивать ожидаемые изменения ситуации при тех или иных ожидаемых изменени-ях факторов вследствие наметившихся тенденций либо управ-ленческих воздействий, целесообразность которых устанавли-вается в процессе использования технологий ситуационного анализа.

^

МЕТОД СЦЕНАРИЕВ

При разработке управленческих решений широкое исполь-зование находит метод сценариев, также дающий возможность оценить наиболее вероятный ход развития событий и возможные последствия принимаемых ре-шений.

Разрабатываемые специалистами сценарии развития анали-зируемой ситуации позволяют с тем или иным уровнем досто-верности определить возможные тенденции развития, взаимо-связи между действующими факторами, сформировать карти-ну возможных состояний, к которым может прийти ситуация под влиянием тех или иных воздействий.

С одной стороны, профессионально разработанные сцена-рии позволяют более полно и отчетливо определить перспек-тивы развития ситуации, как при наличии различных управля-ющих воздействий, так и при их отсутствии.

С другой стороны, сценарии ожидаемого развития ситуа-ции позволяют своевременно осознать опасности, которыми чреваты неудачные управленческие воздействия или неблаго-приятное развитие событий.

Сопоставление и оценка возможных сценариев развития ситуации под влиянием как различных управляющих воздей-ствий, так и фоновых факторов, не зависящих от действий ЛПР, способствуют принятию подчас единственно верных ре-шений.

Государственный деятель, занимающий ответственный пост, бизнесмен, принимающий важное для судьбы проекта решение, финансист, анализирующий фондовый рынок, хи-рург накануне сложной нетрадиционной операции, конструк-тор, закладывающий основы принципиально нового объекта, при принятии важных решений, как правило, пытаются пре-дугадать возможный сценарий развития событий, с тем чтобы принять решение, обеспечивающее успех.

Метод сценариев предполагает создание технологий разра-ботки сценариев, обеспечивающих более высокую вероятность выработки эффективного решения в тех ситуациях, когда это возможно, и более высокую вероятность сведения ожидаемых по-терь к минимуму в тех ситуациях, когда потери неизбежны.

В настоящее время известны различные реализации метода сценариев, такие, как:

получение согласованного мнения,

использование матриц взаимодействия и др.

К негативным моментам этого метода можно отнести недо-статочное внимание, уделяемое взаимозависимости и взаимо-действию различных факторов, влияющих на развитие собы-тий, а также динамике развития ситуации.

^ Метод матриц взаимовлияний предполагает определение на основании эксперт-ных оценок потенциального взаимовлияния событии рассмат-риваемой совокупности.

Оценки, связывающие все возможные комбинации собы-тий по их силе, распределению во времени и т. д., позволяют уточнить первоначальные оценки вероятностей событий и их комбинаций.

К недостаткам метода можно отнести трудоемкость получе-ния большого количества оценок и корректной их обработки.

Прежде чем приступить к разработке сценария, предполагает-ся провести анализ ситуации с определением основных дейст-вующих сил, основных взаимоотношений между основными действующими в ней факторами, необходимую детализацию и структуризацию ситуации.

Отбор переменных в этом методе предполагает использова-ние экспертов.

Анализируются с возможным использованием контент-анализа прогнозы развития ситуации и выделяются переменные, являющиеся частью логических рассуждений экспертов, и их взаимосвязи.

Основной задачей при этом является получение набора су-щественных переменных, достаточно полно определяющих развитие анализируемой ситуации.

Следующим этапом является определение для каждой пере-менной соответствующей шкалы, в которой она могла бы быть измерена.

Основная задача сценария - дать ключ к пониманию проблемы .

При анализе конкретной ситуации переменные, ее характе-ризующие, принимают соответствующие значения - те или иные градации вербально-числовых шкал каждой из перемен-ных.

Как правило, данные о нескольких возможных сценариях разви-тия ситуации более информативны, чем один-единственный сце-нарий, и способствуют принятию более эффективных решений.

Особенность этого метода состоит также в том, что стано-вится возможной оценка значения взаимодействия перемен-ных лишь на границах области допустимых значений, а не по всей области, как это предполагается в методе, использующем матрицы взаимовлияний.

Использование специальных программ для ЭВМ, а также датчиков случайных чисел с последующим отсечением невоз-можных ситуаций для генерирования альтернативных вариан-тов сценариев расширяет горизонт анализа возможных в буду-щем ситуаций.

Разработанный широкий спектр возможных альтернативных вариантов развития ситуации позволяет более полно определить критические ситуации для принятия решении а также возможные последствия предлагаемых альтернативных вариантов решении с целью их сопоставления и выбора наиболее эффективного

^

Профессионально разработанный и периодически актуализируемый прогноз - неотъемлемая составляющая процесса выработки и принятия важных управленческих решений.

^

МЕТОДЫ "СТОИМОСТЬ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ" И "ЗАТРАТЫ - ПРИБЫЛЬ"

Для того, чтобы ЛПР мог выбрать наиболее предпочтительный альтернативный вариант, необходим дополнительный анализ - дополнительная многокритериальная оценка.

Отметим, что в анализе "стоимость-эффективность" делается попытка найти одну общую меру, единственную количественную оценку, которая позволила бы сопоставить по предпочтительности (ранжировать) рассматриваемые ЛПР альтернативные варианты проектов.

Не менее часто в практике принятия решений используется так называемый метод "затраты - прибыль", при котором рассматриваются различные виды "прибыли".

Под различными видами "прибыли" здесь понимаются различные критерии, характеризующие проект, причем не-обязательно экономической природы.

Одно из основных требований этого метода, заложенное в алгоритме принятия решения, - возможность складывать различные виды "прибыли" с фиксированными числовыми коэффициентами, получая единую составную величину "прибыль", характеризующую проект.

Наиболее трудным при использовании данного метода, является надежное определение коэффициентов, отражающих степень вклада каждого из показателей в составную "прибыль".

Одним из возможных способов практического решения задач многокритериального оценивания в методах "стоимость-эффективность" и "затраты-прибыль" является и значение желательных уровней получаемых прибылей, достигаемых при условии, что необходимые при этом затраты и превосходят заданный уровень.

Для введения более сильной системы для проектов в методе "стоимость – эффективность" прибегают к дополнительному содержательному анализу степени предпочтительности сравниваемых проектов.

При использовании метода "затраты - прибыль" мы можем воспользоваться аналогичными рассуждениями. Од-нако, в отличие от метода "стоимость -эффективность", в методе "затраты-прибыль" мы получаем возможность сделать более определенные заключения относительно сравнительной предпочтительности рассматриваемых проектов, при-влекая дополнительные соображения.

Рассмотрим более детально одну из них, основанную на анализе ожидаемой полезности или ценности проектов. В соответствии с этой процедурой ЛПР формирует дерево решений, отражающее его структурное представление проблемы.

Дерево решений может иметь два типа вершин, соответствующие двум принципиально различным элементам ситуации принятия решения. Первый тип вершин, обозначаемый квадратиком, соответствует акту принятия решения со стороны ЛПР - его выбору.

^

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

Остановимся теперь на основных способах экспертных измерений - способах получения экспертных оценок, иг-рающих, во многих случаях, определяющую роль при приня-тии важных управленческих решений.

^ 1. Непосредственная количественная оценка.

Непосредственная количественная оценка используется как в случае, когда надо определить значение показателя, измеряемого количественно, так и в случае, когда надо оце-нить степень сравнительной предпочтительности различных объектов.

В первом случае каждый из экспертов непосредствен-но указывает значение показателя для оцениваемого объек-та. Это может быть конкретное численное значение показа-теля для оцениваемого объекта.

Например, стоимость жилой квартиры, цена единицы продукции, при которой она может иметь конкурентоспособ-ный спрос, предполагаемая емкость рынка, оптимальный объем производства и т.д.

Если эксперт затрудняется указать конкретное значение показателя, он может указать диапазон, в котором лежит значение оцениваемого показателя.

Во втором случае, когда оценивается сравнительная предпочтительность объектов по тому или иному показателю, количественная оценка, указываемая экспертом, определяет степень их сравнительной предпочтительности.

Заранее необходимо условится, что, скажем, большее значение оценки соответствует более предпочтительному альтернативному варианту. Иногда количественную оценку сравнительной предпочтительности объектов целесообраз-ней производить в баллах, используя специально разработанные балльные шкалы.

^ 2. Метод средней точки.

Метод используется, когда альтернативных вариантов достаточно много. Если через f(a 1) обозначим оценку 1-го альтернативного варианта значения показателя, относитель-но которого определяется сравнительная предпочтитель-ность объектов, через f(a 2) - оценку второго альтернативно-го варианта, то далее эксперту предлагается подобрать третий альтернативный вариант а 3 , оценка которого f(а 3) расположена в середине между значениями f(a 1) и f(a 2) и равна f(a 1)+f(a 2)/2.

При этом в качестве первого и второго альтернативных вариантов целесообразно выбирать наименее и наиболее предпочтительные альтернативные варианты.

Далее экспертом указывается альтернативный вариант a 4 , значение которого f(a 4) расположено посередине между f(а 1) и f(а 3) и альтернативный вариант a 5 , значение которого расположено посередине между значениями f(a 1) и f(а 2).

Процедура завершается, когда определяется сравни-тельная предпочтительность всех участвующих в альтернативных вариантов.

Этот метод может быть использован также при экспертной оценке численных значений показателей, имеющих количественный характер.

^ 3. Метод Черчмена - Акофа.

Метод Черчмена - Акофа используется при количественной оценке сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов и допускает корректировку оценок, да-ваемых экспертами.

В методе предполагается, что оценки альтернативных вариантов - неотрицательные числа.

В нем предполагается также, что, если альтернативный вариант a 1 предпочтительнее альтернативного варианта а 2 , то f(a 1) больше, чем f(а 2), а оценка одновременной реализации альтернативных вариантов a 1 и a 2 оценивается как f(a 1)+f(a 2).

Все альтернативные варианты ранжируются, по предпочтительности и каждому из них эксперт назначает количественные оценки, как правило, в долях единицы.

Далее эксперт сопоставляет по предпочтительности альтернативный вариант a 1 и сумму остальных альтернативных вариантов. Если он предпочтительнее, то и значений f(a 1) должно быть больше суммарного значения остальных альтернативных вариантов, в противном случае - наоборот. Если эти соотношения не выполняются, то оценки должны быть соответствующим образом скорректированы.

Если a 1 менее предпочтителен, чем сумма остальных альтернативных вариантов, то он сравнивается с суммой остальных альтернативных вариантов, за исключением последнего.

Если альтернативный вариант a 1 на каком-то шагу оказался предпочтительнее суммы остальных альтернативных вариантов и для оценок это соотношение подтверждается, то a 1 из дальнейших рассмотрении исключается.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока последовательно не будут просмотрены все альтернативные варианты.

При практическом применении в случае достаточно большого числа сравниваемых альтернативных вариантов в метод могут быть внесены некоторые коррективы, снижающие его трудоемкость.

Так, например, сразу может определяться сумма наи-большего числа альтернативных вариантов с отбрасыванием менее предпочтительных вариантов, которая меньше, чем f(a 1)и т.д.

^ 4. Метод лотерей.

Согласно этому методу для любой тройки альтерна-тивных вариантов a 1 , a 2 , a 3 упорядоченных в порядке убы-вания предпочтительности, эксперт указывает такую вероят-ность р, при которой альтернативный вариант a 2 равноценен лотерее, при которой альтернативный вариант a 1 встречается с вероятностью р, а альтернативный вариант a 3 , встречается с вероятностью 1 -р.

На основании последовательной оценки сравнительной предпочтительности некоторого числа троек альтернативных вариантов рассчитываются числа u 1 , u 2 ,...,u n с помощью которых формируется линейная функция полезности

U 1 р 1 , + u 2 р 2 +... + u n р n

Где р 1 , р 2, ...., u n р n вероятности, с которыми рассматриваются альтернативные варианты а 1 ,а 2 ,...,а n .

Эта формула позволяет сравнивать по предпочтитель-ности различные лотереи, характеризующиеся различными вероятностями реализации альтернативных вариантов а 1 ,а 2 ,...,а n .

^

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

Иногда специфика объектов экспертного оценивания такова, что эксперты затрудняются дать количественные оценки значений оцениваемых показателей либо объекту в целом, а в некоторых случаях такие оценки, попросту, не оправданы и не позволяют получить достаточно надежной экспертной информации.

В этих случаях нередко существенно более оправданным является использование методов качественной оценки объектов экспертизы.

Бывают также ситуации, когда характер экспертной информации таков, что количественные оценки в привычном смысле, практически, невозможны. Примеры таких ситуаций приводились выше.

^ 1. Экспертная классификация.

Этот метод целесообразно использовать, когда необ-ходимо определить принадлежность оцениваемых альтерна-тивных вариантов к установленным и принятым к использо-ванию классам, категориям, уровням, сортам и т.д. (далее классам).

Он может быть использован и тогда, когда конкретные классы, к которым должны быть отнесены оцениваемые объекты заранее не определены. Может быть заранее не оп-ределено и число классов, на которое производится раз-биение оцениваемых объектов. Оно может быть установлено лишь после завершения процедуры классификации.

Если эксперту необходимо отнести каждый из альтер-нативных вариантов к одному из заранее установленных классов, то наиболее распространена процедура последовательного предъявления эксперту альтернативных вариан-тов.

В соответствии с имеющейся у него информацией об оцениваемом объекте и используемой им оценочной системы эксперт определяет к какому из классов оцениваемый объект принадлежит.

После завершения процедуры последовательного предъявления оцениваемых альтернативных вариантов экс-перту может быть предъявлен результат его оценки в виде распределения всех оцененных им альтернативных вариан-тов по классам.

На этом этапе эксперту, как правило, предоставляется возможность, исходя из общего результата классификации, внести коррективы в данные им оценки.

Если проводится коллективная экспертиза, то результаты экспертной классификации, указанные каждым из экспертиза, то результаты экспертной классификации, указанные каждым из экспертов обрабатываются с целью получения результирующей коллективной экспертной оценки.

В зависимости от целей экспертизы может возникнуть необходимость отнесения альтернативных вариантов к упо-рядоченным классам.

Скажем, необходимо отнести оцениваемые объекты к соответствующим категориям, причем так, чтобы более предпочтительные объекты были отнесены к более предпочтительным категориям.

Естественно, это отражается на процедуре экспертной классификации. Но главное, чтобы эксперт однозначно понимал поставленную перед ним задачу.

Если число классов, на которое должны быть разбиты альтернативные варианты, заранее не оговаривается, то це-лесообразно использование следующей процедуры.

Эксперту предъявляется пара альтернативных вариан-тов и предлагается определить относятся ли они к одному классу или к разным.

После этого эксперту последовательно предлагаются оцениваемые альтернативные варианты и выясняется может ни каждый из них быть отнесенным к одному из образо-вавшихся к тому времени классов или необходимо для дан-ного альтернативного варианта образовать новый класс.

Процедура завершается после того, как эксперту будут предъявлены все альтернативные варианты.

^ 2. Метод парных сравнений.

Метод парных сравнений является одним из наиболее распространенных методов оценки сравнительной предпоч-тительности альтернативных вариантов.

При методе парных сравнений эксперту последовательно предлагаются пары альтернативных вариантов, для которых он должен указать более предпочтительный. Если эксперт относительно какой-либо пары объектов затрудняется это сделать, он вправе посчитать сравни-ваемые альтернативные варианты равноценными либо не-сравнимыми.

После последовательного предъявления эксперту всех дар альтернативных вариантов определяется их сравнитель-ная предпочтительность по оценкам данного эксперта.

В результате парных сравнений, если эксперт оказался последовательным в своих предпочтениях, все оцениваемые альтернативные варианты могут оказаться проранжированными по тому или иному критерию, показателю, свойству.

Если эксперт признал некоторые альтернативные вари анты несопоставимыми, то в результате будет получено лишь их частичное упорядочение.

В практике использования метода парных сравнений нередко приходится сталкиваться с непоследовательностью и даже противоречивостью оценок эксперта.

В этих случаях необходимо проведение специального анализа результатов экспертизы.

Отметим также, что при достаточно большом числе оцениваемых альтернативных вариантов процедура парного сравнения всех возможных их пар становится трудоемкой для эксперта. В этом случае целесообразно применение соответствующих модификаций метода парных сравнений.

Например, если предположить непротиворечивость оценок эксперта, то, практически, достаточно однократного предъявления каждого альтернативного варианта в паре с каким-либо другим.

^ 3. Ранжирование альтернативных вариантов.

Достаточно распространенной процедурой также непосредственное ранжирование экспертом по пред почтительности оцениваемых альтернативных вариантов.

В этом методе эксперту предъявляются отобранные для сравнительной оценки альтернативные варианты, но желательно не более 20-30 для их упорядочения по предпочти-тельности.

Если альтернативных вариантов больше, то целесообразно использование соответствующих модификаций метода ранжирований.

Например, ранжированию альтернативных вариантов может предшествовать их разбиение на упорядоченные по предпочтению классы с помощью метода экспертной клас-сификации.

Ражирование сравниваемых объектов эксперт может осуществлять различными способами. Приведем два из них.

В соответствии с первым - эксперту предъявляется весь набор альтернативных вариантов и он указывает среди них наиболее предпочтительный. Затем эксперт указывает наиболее предпочтительный альтернативный вариант среди оставшихся и т.д., пока все оцениваемые альтернативные варианты не будут им проранжированы.

При втором способе эксперту первоначально предъяв-ляется два или больше альтернативных вариантов, которые предлагается ему упорядочить по предпочтениям.

Если эксперту первоначально предлагается несколько альтернативных вариантов для упорядочения по предпочте-ниям, то он на этом этапе может воспользоваться первым способом ранжирования.

После проведения первоначального ранжирования экс-перту последовательно предлагаются новые еще неоцененные им альтернативные варианты. Эксперт должен опреде-лить место вновь предъявленного альтернативного варианта среди проранжированных ранее.

Процедура завершается после предъявления и оценки последнего альтернативного варианта.

^ 4. Метод векторов предпочтений.

Этот метод чаще используется при необходимости по-учения коллективного экспертного ранжирования. Эксперту предъявляется весь набор оцениваемых альтернативных вариантов и предлагается для каждого альтернативного варианта указать сколько, по его мнению, других альтернативных вариантов превосходит данный.

Эта информация представляется в виде вектора, первая компонента которого - число альтернативных вариан-тов, которые превосходят первый, вторая компонента - число альтернативных вариантов, которые превосходят второй и т.д.

Если оценивается 10 альтернативных вариантов, то вектор предпочтений может выглядеть так:

(3, 7, 0, 4, 8, 6, 1, 9, 5, 2).

Если в векторе предпочтений каждое число встречается ровно один раз, то экспертом указано строгое ранжирование альтернативных вариантов по предпочтениям.

В противном случае полученный результат не является строгим ранжированием и отражает затруднения эксперта при оценке сравнительной предпочтительности отдельных альтернативных вариантов.

Метод векторов предпочтений отличается сравнитель-ной нетрудоемкостью и может использоваться с учетом ха-рактера экспертизы.

Этот метод может быть использован и когда у эксперта имеются затруднения при использовании других методов оценки сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов.

При коллективной экспертизе, проводимой с использо-ванием метода векторов предпочтений, целесообразно рас-считать результирующее коллективное ранжирование, отра-жающее коллективную точку зрения всех экспертов.

^ 5. Дискретные экспертные кривые.

Если целью является разработка прогнозов или анализ динамики изменения показателей, характеризующих объект выработки и принятия управленческого решения, то целесо-образно воспользоваться дискретными экспертными кривы-ми.

При построении дискретной экспертной кривой опре-деляется набор характерных точек, в которых наблюдается или ожидается смена тенденции изменения значений пока-зателя от рассматриваемого параметра, а также значения показателя в характерных точках.

На участках между характерными точками предполага-ется, что значения показателя изменяются линейно, т.е. две соседние характерные точки кривой могут быть соединены отрезками прямой линии.

Если есть достаточно веские основания для того, чтобы определить нелинейные изменения значений показателя на участках кривой между соседними характерными точками, имеет смысл от дискретных экспертных кривых перейти к экспертным кривым.

При построении экспертных кривых отрезки прямых линий могут быть заменены отрезками нелинейных кривы» либо кривых, построенных непосредственно экспертами,

Заметим однако, что далеко не всегда мы располагаем информацией, позволяющей надежно судить о поведение кривой на участках между характерными точками.

К тому же обработка результатов экспертных оценок и, в частности, определение результирующей коллективной экс-пертной оценки более надежна для дискретных экспертных кривых.

Использование экспертных кривых позволяет более на-глядно и надежно представить различные сценарии разви-тия ситуации, что часто бывает необходимым при разработ-ке прогнозов.

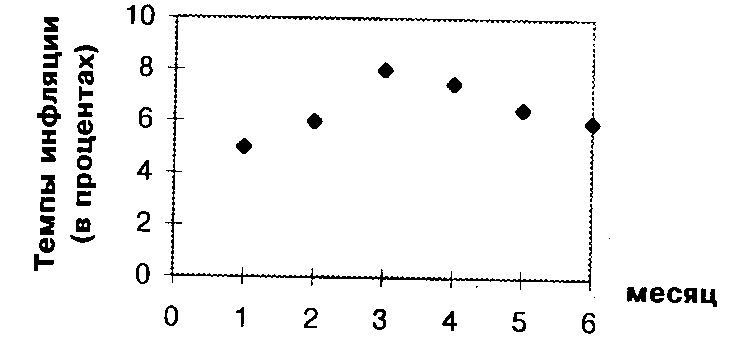

В качестве примера дискретной экспертной кривой приведем экспертную кривую ожидаемого изменения темпов инфляции в период с октября 1995 г. по март 1996 г., раз-работанную экспертами в июне 1995 г.

Рис.25.1

Экспертная кривая ожидаемого изменения темпов инфляции.

^

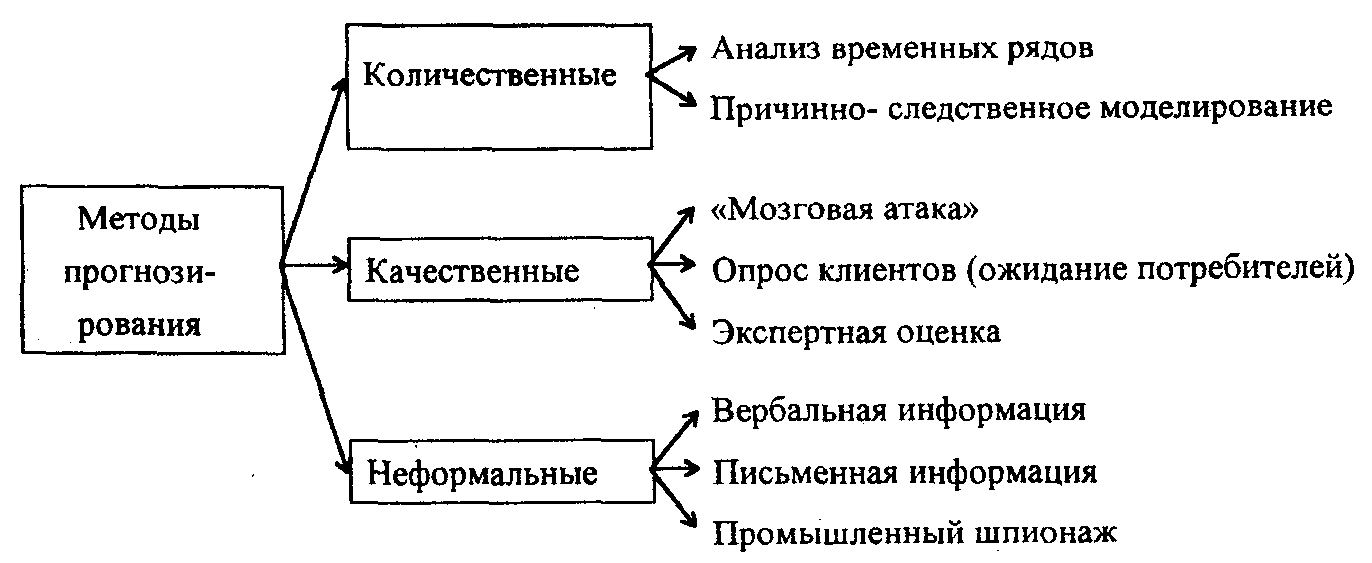

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Прогнозирование - одна из основных составляющих управленческого процесса. Без прогнозирования, без представления об ожидаемом ходе развития событий невозмож-но принятие эффективного управленческого решения .

Разработка решений в условиях неопределенности и риска требует не только изучения внешней среды, но и ее прогнозирования.

^ Прогнозирование - это предположение динамики развития ситуации в будущем, основанное на имеющейся информации.

Что же такое прогнозирование в сегодняшнем понимании? Согласно Г.Тейлу прогноз - "это некоторое суждение относительно неизвестных, особенно будущих событий". Термины "суждение " и "событие" получают здесь свободное толкование. Совершенно необязательно, скажем, чтобы это суждение появилось в письменной форме.

В зависимости от особенности внешних факторов различают прогнозы:

Экономические прогнозы характеризуют общее состояние развития экономики на прогнозируемый период (в стране, регионе, отрасли, компании).

В прогнозах развития конкурентов отражаются ожидаемая стратегия и тактика, доля их продукции и продажи на рынке, намерения относительно выпуска новых изделий и др.

Прогнозы состояния рынка товаров разрабатываются с учетом текущего состояния и перспектив развития экономики, влияния политических факторов, проведения ценовой политики, стандартов по защите окружающей среды (для ряда товаров), динамики уровня доходов населения, демографической ситуации и др.

Прогнозы развития технологии раскрывают ближайшее и отдаленное будущее технологических процессов, в них оцениваются различные качественные характеристики нововведений на предмет эффективности, экономичности, трудоемкости, энергоемкости и других параметров.

Социальные прогнозы свидетельствуют об отношении людей к событиям социальной жизни, различным общественным явлениям. При разработке решений важно, в частности, учитывать покупательские намерения и предпочтения относительно новых товаров, отношение покупателей к разного рода услугам.

Многообразие видов прогнозов предполагает использование различных методов для их разработки.

Полезно учитывать при прогнозировании внешней среды некоторые рекомендации методологического характера, которые включают:

четкое установление цели прогноза,

определение перечня возможных альтернатив решений на основе рассчитанных прогнозов, а также уровня в системе управления, где они будут приниматься;

определение допустимых пределов точности прогнозов.

увязать целевую их направленность с потребностями социального развития общества (предприятия),

взвесить последствия решений, ориентированных на долговременную перспективу.

Аналитические методы прогнозирования дают возможность сопоставить перспективное состояние объекта с исходным, требующиеся и фактические ресурсы, возможные варианты действий и оценку их эффективности.

Динамические модели и сценарии нередко комплексно используются при системном анализе и разработке прогнозов. Этот подход применяется в диалоговых системах, где руководитель может оценить будущее развитие ситуации, вводя в ЭВМ данные с учетом собственного видения проблемы.

Технология прогнозирование подразделяется на изыскательское (иногда его называют еще поисковым) и нормативное.

В основе изыскательского прогнозирования лежит ори-ентация на представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании имеющейся при разработке прогноза информации.

Изыскательскому прогнозированию соответствует пе-ремещение в пространстве технологий от технологии более низкого уровня к технологиям более высокого уровня. Ины-ми словами, от средств и возможностей к потребностям и целям.

Примером изыскательского прогнозирования может служить прогнозирование в области электроники, когда про-гнозируемый процесс представляется в виде последова-тельного перемещения технологий, начиная от квантовой электродинамики и кончая мгновенно осуществляемой все-мирной связью.

В основе нормативного прогнозирования лежит ориен-тация на миссию организации, на те потребности и цели, к достижению которых она стремится. Нормативному прогно-зированию соответствует перемещение в пространстве тех-нологий от технологий более высоких уровней к технологиям более низкого уровня. Иными словами, от потребностей и целей к средствам их реализации.

Примером нормативного прогнозирования может слу-жить прогнозирование в области космоса, когда прогнози-руемый процесс представляется в виде последовательного перемещения технологий от понимания проблемы космоса как среды, которая должна служить на благо человеку, до конкретных средств ее решения - условий для ядерного де-ления и количества высвобождающейся при этом энергии, термодинамического преимущества газов с низким молеку-лярным весом и т.д.

В рамках технологического прогнозирования решаются такие задачи, как разработка прогнозов в области экономической и коммерческой активности, социальной и политической деятельности.

Одной из центральных проблем при разработке прогнозов является эффективное сочетание методов изыскательского и нормативного прогнозирования.

Для изыскательского прогнозирования характерно использование таких методов, как:

Экстраполяция,

Моделирование,

Метод исторической аналогии,

Написание сценариев и т.д.,

Базирующихся на анализе точных эмпирических данных. При использовании методов изыскательского прогнозирования предпочтение отдается количественной информации, хотя использование качественной (неколичественной) информации в изыскательском прогнозировании также возможно.

Примером тому является использование интуитивна методов, того же метода сценариев или метода экспертных кривых, позволяющих определять наметившиеся тенденции изменения ситуации, базируясь не только на эмпирически данных, но и на опыте высококвалифицированных специалистов - экспертов.

К числу основных методов, используемых при нормативном прогнозировании, следует, прежде всего, отнести методы ПАТТЕРН, Дельфи, прогнозного графа Глушкова, Поспелова и др.

Такой широко используемый в настоящее время инструментарий как деревья целей впервые появился как составная часть метода ПАТТЕРН (Обоснование планирования посредством научно-технической оценки количественных данных), разработанного в 1963 г. для нужд аэронавтики и космоса.

Среди других видов прогнозирования иногда выделяют прогнозирование с использованием обратной связи, интуитивные методы, "обходные" и др.

Но основные идеи, используемые при разработке прогнозов, достаточно полно представлены именно в изыска-тельском и нормативном прогнозировании.

Основные методы как изыскательского, так и нормативного прогнозирования будут рассмотрены далее.

Мы же сейчас обсудим тот принципиальный "водораздел", существующий в разных видах прогнозирования, в основе которого характер анализируемой информа-ции.

Очень важно как для процесса сбора, так и для процессов анализа и обработки данных, является ли информация количественной или качественной (неколичественной).

Количественная информация, если она достаточно на-дежна, обладает тем преимуществом, что позволяет исполь-зовать точные математические методы и модели и опреде-лять тенденции развития ситуации с определенной точностью, с указанием доверительных интервалов, возможных погрешностей при расчетах и т.д.

Однако, к сожалению, количественная информация не всегда оказывается надежной.

Но, пожалуй, даже более существенным является то обстоятельство, что круг проблем, для которых удается разработать адекватные математические модели, оказывается значительно уже того множества ситуаций, в которых необ-ходимо принимать реальные решения.

Тем не менее там, где удается получить адекватное описание ситуации на строгом математическом языке и по-лучить результаты анализа и необходимые расчеты, это необходимо делать.

Гораздо в большем числе случаев при разработке про-гнозов приходится иметь дело с качественной информацией.

При разработке прогноза к их числу относятся ситуа-ции, когда данные представлены в виде вербальных (словесных) описаний, когда оценки получены с помощью вербальных или вербально-числовых шкал, когда имеется информация лишь о сравнительных оценках альтернативных вариантов и т.д.

Да и ситуации, когда полученная количественная ин-формация не может быть "вписана" ни в одну из имеющихся математических моделей, также может быть проанализиро-вана с помощью специально разрабатываемых методов ка-чественного анализа.

В последние годы получило развитие экспертное при прогнозирование, ориентированное в значительной степени на работу не только с количественной, но и с качественной информацией, получаемой непосредственно от экспертов.

Как считает выдающийся российский ученый Н.Н. Моисеев развитие экспертного прогнозирования совпало по времени с активным развитием ЭВМ. Последний факт найдет несомненное отражение в практике экспертного прогнозирования.

Как избежать конфликтов со школой?До начала диалога со школой спросите себя: что в этой ситуации зависит лично от меня? Каков может быть мой вклад в решение той или иной проблемы?