Актуальность контрольной работы определило то, что проблема психологического воздействия имеет важное и специфическое значение в правоохранительной деятельности. Много написано о воздействиях оперативного работника или следователя на граждан, процессуально зависящих от него: подозреваемых, подследствен-3 -ных, свидетелей и потерпевших. С развитием в нашей стране демократических принципов общественного устройства стали появляться публикации, касающиеся защиты прав личности при возникновении правоотношений с органами правопорядка и их сотрудниками, носящие преимущественно публицистический характер.

Понятия «психического воздействия» и «психологического воздействия», имея свои семантические оттенки, в литературе и практике иногда используются часто как взаимозаменяемые. В частности, так поступают авторы Комментария к Уголовного кодексу РФ.

Строго говоря, любое нефизическое воздействие одной личности на другую, признаки процесса или конечный результат которого возможно обнаружить, является психическим. Психологическое воздействие - преднамеренное, целенаправленное вмешательство в процессы психического отражения действительности другого человека в отличие от психического, которое может происходить и без выраженного желания воздействующего субъекта и даже в его отсутствие («его слова запали мне в душу, хотя он даже не догадывается о моем существовании »). Оно произвольное, волевое, как правило, методически подготовленное, часто - инструментально оснащенное. Результаты его ожидаются и прогнозируются. Именно таким и должно быть психологические воздействие сотрудника правоохранительного органа.

Объект работы – общественно-правовые отношения в сфере осуществления психологического воздействия в деятельности следователя, предмет – формы и методы сфере осуществления психологического воздействия в деятельности следователя.

Цель работы – изучить формы и методы сфере осуществления психологического воздействия в деятельности следователя.

В соответствии с целью поставлены и решаются следующие задачи:

· Рассмотреть типологию психологических воздействий;

· Исследовать правомерное и неправомерное воздействие;

· Проанализировать систему методов психологического воздействия на личность в оперативно-розыскной деятельности.

1. Типология психологических воздействий

Психологические воздействия классифицируются по различным основаниям. Так, по характеру воздействия различают простое воздействие и сложное. Простое связано с реализацией детального плана последовательных действий, реализуемых за один сеанс общения: беседу, опрос, допрос, консультацию, экспертизу и пр. Как правило, простое воздействие обусловлено достижением всего одной или нескольких тактических целей. Сложное состоит из ряда простых, оно является средством или способом достижения стратегической цели. Например, для сотрудника - это решение профессиональной задачи: убеждение в необходимости сотрудничества, даче показаний, выдаче улик и пр.

По направленности воздействия оно может быть индивидуальным или социально-психологическим. Индивидуальное направлено на конкретного человека, социальное - на группу людей.

Форма осуществления психологического воздействия может быть открытой, закрытой (неочевидной) и комбинированной. Открытая форма подразумевает обращение непосредственно к уровню сознания. Закрытая связана с использованием приемов, воздействующих на сферу подсознания (косвенное внушение, «косвенный допрос», НЛП и др.) Комбинированная форма сочетает в себе обе предыдущие. Комбинированная форма требует высокой психологической подготовленности сотрудника, тщательной методической проработки либо привлечения специалиста из психологической службы.

По технической оснащенности различают субъектные воздействия и инструментальные. Субъектные - воздействия личности, слов, приемов, применяемых сотрудником, инструментальные - воздействия с помощью материальных объектов и условий (предъявление вещественного доказательства), выбора места (квартира, храм, место происшествия и пр.).

Существуют также методы психологического воздействия, основными из которых являются убеждение, принуждение, внушение, постановка и варьирование мыслительных задач и др., и приемы - конкретные техники управления психическим состоянием партнера по общению.

Принципы воздействия. Они обычно связываются с допустимостью использования психологического воздействия в уголовном процессе, а число их, выделяемых разными авторами, колеблется от 10 до четырех. Фактически есть три основных принципа: законности, научности, целесообразности.

Принцип законности требует, чтобы оказываемое психологическое воздействие соответствовало Конституции Российской Федерации, действующему законодательству, международным правовым актам и документам. Сотрудник, оказывающий воздействие, должен осознавать, что он несет полную ответственность за его результаты.

Принцип научности предполагает, что все применяемые в правоохранительной деятельности методы, приемы воздействия на личность научно обоснованы и прошли необходимую апробацию. Сотрудник, применяющий их, получил необходимую подготовку, контролирует процесс их использования, отслеживает обратную связь.

Принцип целесообразности указывает, что воздействие должно отвечать намеченной цели, быть адекватным состоянию человека, подвергающегося воздействию, не быть недостаточным или чрезмерным, не превращаться в психическое давление, принуждение, насилие.

Подводя итог, можно сказать, что разработка методов психологического воздействия производится с целью обеспечения:

2. Правомерное и неправомерное воздействие

Одной из важнейших характеристик психологического воздействия является его разделение на правомерное (допускаемое законом) и неправомерное (противозаконное). По сути это центральная проблема в большинстве дискуссий о нем. Какое воздействие может использоваться в процессе оперативной разработки, дознания, предварительного следствия? Где его правовые и моральные границы? Может ли власть в лице своих законных представителей в интересах государственной и общественной безопасности избирать любые методы воздействия на личность?

Законодательство регламентирует формы воздействия, которые допустимы при производстве действий, хотя в самом Уголовном кодексе нет терминов «психическое» либо «психологическое» воздействие. Понятия «психическое воздействие», «психическое насилие», «давление на психику» и некоторые другие возникают только в Комментарии к УК. В то же время согласно УПК РФ, законодатель запрещает домогаться показаний обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер. Разъясняется, что на подозреваемом и обвиняемом не лежит процессуальной обязанности давать показания, они лишь вправе их давать.

Другие средства принуждения процессуальных участников содействовать раскрытию преступления в случае их отказа добровольно сделать это - задержание, избрание мер пресечения в отношении подследственных, угроза уголовной ответственности за дачу ложных показаний потерпевшим и свидетелями, принудительное освидетельствование, обыск и т.д. Теоретически каждое из них может вызвать нарушения физического и психического здоровья, но эти меры допускаются законом.

К неправомерным способам получения доказательств относятся такие виды психологического воздействия, как насилие, угроза, шантаж. Обнаружение фактов их применения однозначно вынудит поставить вопрос об уголовной ответственности самого сотрудника органов правопорядка. Таким образом, психологическое принуждение рассматривается законодательством в двух планах: с одной стороны, это связано с осуществлением правомерного воздействия на препятствующих правосудию, а с другой - на тех, кто пытается его осуществить противоправными способами.

Еще одним аспектом оценки психологического воздействия как правомерного или неправомерного является обращение к новым, нетрадиционным для России методам получения доказательств по делу. Уже описаны процессуально допустимые возможности использования полиграфа и гипноза, есть свидетельства об иных программных, аппаратных, медикаментозных и прочих разработках.

Вопросы, которые мы только начинаем ставить перед собой, уже имеют длительную историю дискуссий за рубежом. Начало их открытого обсуждения положила знаменитая книга Джона Маркса «В поисках кандидата из Манчжурии», где впервые на подлинном архивном материале было рассказано об опытах ЦРУ по контролю над человеческой психикой и поведением, включая гипноз, наркотики, психопрограммирование и пр.

Итогом этих обсуждений стало усиление общественного контроля за деятельностью спецслужб. Напоминание же о том, что помимо профессионального долга, а точнее, раньше него, стоит долг общечеловеческий, нравственный, никогда не бывает лишним. Хотя большинство исследователей и считает репертуар допустимых методов психологического воздействия ограниченным, мнение, реализуемое чаще осторожно, но иногда и более открыто, что «суть дела не в провозглашении каких-либо положений, а в реальных обстоятельствах» никогда и никуда не исчезало.

Метод передачи информации тесно связан с методом убеждения. Необходимость взаимодополнения этих методов всегда возникает в том случае, когда после передачи дополнительной информации у лица, на которое воздействовали, наступает состояние сомнения, неуверенности. Дополнительное применение метода убеждения помогает принятию необходимого решения.

Убеждение - это главный метод воздействия. Под ним понимается, с одной стороны, разностороннее влияние на личность и с целью формирования у нее одних качеств и избавление от других, а с другой - побуждение к определенной деятельности. Данный метод широко применяется в оперативно-розыскной деятельности. Основными компонентами убеждения являются информирование (рассказ), разъяснение, доказательство и опровержение, а также беседа.

В побуждении человека к деятельности важное место занимает информирование, которое необходимо потому, что человек, прежде чем что-то сделать, должен быть убежден, что это стоит и можно сделать. Информирование представляет собой рассказ, то есть живое и образное изложение информации с целью сообщения объекту фактов и выводов, необходимых для побуждения его к деятельности. Будучи по форме свободным от каких бы то ни было канонов, рассказ позволяет сотруднику в полную меру использовать все свои умения убеждать и переубеждать собеседника.

Убеждение во всех случаях есть процесс, включающий всегда следующие основные элементы: 1) изложение определенных доводов; 2) передачу информации, подтверждающей правильность приведенных доводов; 3) выслушивание сомнений и возражений убеждаемого; 4) изложение новых доводов с учетом возражений; 5) повторение отдельных доводов и элементов передаваемой информации с целью более полного воздействия на ход мыслительных процессов убеждаемого.

Последнее предполагает знание того, по каким путям идет мыслительная деятельность убеждаемого (с учетом сообщенных доводов и информации). Это обеспечивается восприятием опровержений со стороны убеждаемого, его мимикой, жестами, изложением ему возможных путей анализа и синтеза сообщенной информации, логических и этических выводов, которые можно сделать из сообщенных доводов и информации, разбором всех возражений, которые бы мог выдвинуть сам убеждаемый в противовес логическому и этическому решению, предложенному в ходе убеждения. Важно при этом уделить внимание тщательному разбору всех препятствий, которые могут возникнуть у убеждаемого в процессе принятия определенного решения.

Достижение целей убеждения возможно только при наличии со стороны убеждаемого желания воспринимать доводы убеждающего. Обязательным условием применения методов убеждения является установление психологического контакта, который, как правило, характеризуется положительным отношением к убеждающему, желанием воспринимать его доводы, наличием действительно полного восприятия и понимания передаваемой им информации.

Следует отметить, что убеждение обязательно должно удовлетворять следующим требованиям: 1) отвечать уровню развития убеждаемого; строиться с учетом возрастных, образовательных, профессиональных и иных индивидуальных психических особенностей данной личности; 2) быть последовательным, логическим и доказательным; 3) возбуждать психическую активность убеждаемого; 4) содержать как обобщение положения, выводы, так и конкретные факты и примеры; 5) содержать анализ обоюдоизвестных фактов; 6) убеждающий сам должен искренне верить в то, в чем он убеждает; 7) учитывать возможности личности и ее характера.

Метод принуждения. Известно, что не всегда можно достичь успеха, воздействуя на человека убеждением. Нередко приходится прибегать и к принуждению. Следует, однако, отметить, что «голое» принуждение, изолированное от убеждения, во многих случаях приносит вред. Важно, чтобы объект воздействия в какой-то степени осознал неизбежность принятых к нему принудительных мер. А это достигается, как правило, в том случае, когда принуждению предшествует убеждение. Данное методологическое положение должно стать основой выбора принуждения как метода воздействия на личность в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов.

Отметим, что по своей природе принуждение подразделяется на физическое и психологическое. Физическое принуждение основано на применении силы (нами оно не рассматривается). Психологическое принуждение выступает как побуждение интересующего лица к определенной деятельности вопреки его желаниям. Сам факт принуждения присутствует и при убеждении. Однако здесь объект интереса после проведения с ним разъяснительной работы сознательно без эмоционального нажима со стороны сотрудника, выполняет предписанное. В процессе психологического принуждения объект исполняет предписание в состоянии сильного внутреннего протеста. И только внешние обстоятельства заставляют его повиноваться. Поэтому важнейшим условием применения метода принуждения является внешняя предпосылка. Если такой предпосылки нет, принуждение становится бессмысленным.

Запрещение предполагает тормозящее воздействие на личность. Оно выступает в двух видах: а) запрещение импульсивных действий; б) запрещение недозволенного поведения, которое стоит на грани принуждения и убеждения. Применение запрещения во многих случаях не влияет на взаимоотношения сотрудника с объектом воздействия.

Категорическое требование заключается в силе приказа и может быть эффективным только в том случае, когда сотрудник имеет большой авторитет у объекта 1 . В других случаях этот прием может оказаться бесполезным, а иногда даже вредным. Во многих отношениях категорическое требование идентично запрещению, однако среди приемов принуждения оно является более весомым, чем запрещение.

Предупреждение, как правило, знаменует начало нового этапа во взаимоотношениях сотрудника с объектом воздействия. Если до предупреждения эти взаимоотношения характеризуются взаимным доверием, то с его применением они приобретают окраску доминирования со стороны сотрудника. Смысл предупреждения состоит в том, что сотрудник вызывает у объекта тревогу, соответственно, на ее основе - желание предотвратить негативные для объекта последствия. В предупреждении, кроме содержания, большое значение имеет тон. Он должен быть внушительным, с элементом угрозы. Все это оказывает явное давление на объекта и вызывает у него главным образом отрицательные чувства, появляется преобладание чувства тревоги и опасения за последствия своего поведения. Именно это и побуждает объекта сделать над собой определенные усилия и подчиниться предписаниям сотрудника.

Угроза венчает иерархию психологического принуждения, подводя объекта к состоянию сильнейшего переживания, порождающего чувство страха. Для того чтобы применить угрозу, нужно, чтобы она породила у объекта чувство страха.

Психологические исследования, особенно в последнее время, показывают, что есть очень устойчивые к чувству страха люди. Поэтому к ним довольно трудно применить принуждение. В целях оказания на таких лиц психологического воздействия применяется метод внушения.

Метод внушения - одного из средств взаимного влияния людей в процессе их общения. Особенность внушения проявляется в том, что оно оказывает влияние на поведение объекта воздействия незаметно для него. Бесконтрольно проникнув в психику, внушенная идея реализуется в виде поступков. Вместе с тем сам человек оценивает свои действия как сами собой разумеющиеся.

Таким образом, деятельность сотрудников правоохранительных органов тесно связана с воздействием на психологию людей. При осуществлении дознания и следствия находят применение самые разнообразные методы и средства воздействия. Одна из целей дознания и следствия -воздействие на лиц, совершивших преступление, на неустойчивых лиц, которые могут совершить преступление, - достигается различными методами, в том числе и методами психологического воздействия. Сущность их заключается в побуждении объекта принимать навязываемую ему идею или организовывать свое поведение в нужном для правоохранительных органов направлении.

Заключение

Сотруднику при целеустремленном осуществлении психологического воздействия надо представлять, какие изменения в сознании человека должны произойти (конечный результат), как вызвать необходимые изменения, каковы возможности применяемых им воздействий, как они соотносятся с его правами и правами гражданина. Чтобы так поступать, сотруднику нужна незаурядная профессионально-психологическая подготовленность. Без этого психологическое воздействие может оказаться не просто неэффективным, но противоправным, привести далеко не к тем результатам, на которые сотрудник рассчитывал, возможно, тяжелейшим и для него и для того человека, на которого он воздействовал.

Разработка методов психологического воздействия производится с целью обеспечения:

1) полного установлена истины в процессе оперативно-розыскной деятельности, дознания, а затем и расследования фактов совершенного преступления;

2) изменения отношения подозреваемого к своему поведению, определенным фактам, лицам;

3) воспитания и возможного перевоспитания лиц, у которых выявляются отрицательные привычки, навыки, наклонности, могущие явиться причиной совершения ими преступлений;

4) активизация действий всех лиц, принимающих участие в дознании и следствии.

Деятельность сотрудников правоохранительных органов тесно связана с воздействием на психологию людей. При осуществлении дознания и следствия находят применение самые разнообразные методы и средства воздействия. Одна из целей дознания и следствия -воздействие на лиц, совершивших преступление, на неустойчивых лиц, которые могут совершить преступление, - достигается различными методами, в том числе и методами психологического воздействия. Сущность их заключается в побуждении объекта принимать навязываемую ему идею или организовывать свое поведение в нужном для правоохранительных органов направлении.

Список использованной литературы

1. Асмолов А. Г. Психология личности. - М., 1990 – 265 с.

2. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. - М.: Изд-во МГУ, 1988 – 420 с.

3. Общая психология/Состав. Е.И. Рогов - М.: ВЛАДОС, 1995 – 360 с.

4. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. - М.: ИНФРА-М, 1998 – 540 с.

5. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. - Ростов-на-Дону, 1996 - 506 с.

6. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 488 с.

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб: Изд-во Питер, 2000 - 680 с.

8. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: учеб. пособие. - М. : Изд-во Проспект, ТК Велби, 2006. -208 с.

9. Юридическая психология. 5-е издание дополненное и переработанное. - Питер, 2005 – 655 с.

учеб. пособие. - М. : Изд-во Проспект, ТК Велби, 2006. – С. 98

Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности:

учеб. пособие. - М. : Изд-во Проспект, ТК Велби, 2006. – С. 102

В СМИ используются определенные методы подготовки и реализации программ воздействия на личность, группы. При этом учитывается аудитория, на которую они рассчитаны, время реализации, особенности психологии потребителей предлагаемых программ. В зависимости от передачи, стоящих перед ней задач, аудитории, на которую она рассчитана, определяются наиболее целесообразные методы.

К таким методам относят:

информационный метод. Он активно используется при подготовке реклам, информационных сообщений, проведении рекламной кампании и направлен на информирование зрителей о том или ином событии, человеке, явлении;

эмоциональный метод . Учитывая важность эмоциональной составляющей при формировании установок личности, данный метод применяется очень активно в зависимости от решаемой СМИ проблемы и, как правило, совместно с другими методами, усиливая их влияние на аудиторию;

патриотический метод . В его основе лежит воздействие на патриотические чувства аудитории. Большинство людей далеко не безразличны к своему краю, дому, отечеству, используя данный факт, СМИ активизируют внимание людей, формируют у них определенные установки, побуждают к определенным действиям. Метод широко применяется в рекламных целях, при проведении политических акций, выполнении определенных социальных заказов, для побуждения людей на определенные действия (вызвать протест к чему-либо либо организовать «всеобщую» поддержку чего-либо и пр.); метод пробуждения страха . Это один из наиболее эффективных методов, основанный на интересе людей, к своему здоровью, благополучию своему и своих близких. Он воздействует на эмоции человека. Принимая во внимание то, что предлагаемая информация направлена на сохранение благополучия, безопасности зрителя и его близких, СМИ привлекают зрителя (потребителя) к информации, формируют у него неравнодушное отношение к ней, включают в активное осмысление и побуждают к определенным действиям. Метод широко используется в рекламных целях, при проведении различных политических акций и кампаний;

метод создания достижений, ситуации успеха . Человек чувствует удовлетворение, когда он ощущает свою правоту, добивается каких- либо результатов в своей деятельности в настоящее время или в прошлом. Сообщая информацию о чем-либо, стараясь показать, что человек этого может добиться достаточно легко, это ему необходимо и от него не потребуется большого труда, СМИ побуждают его включаться в предлагаемый процесс взаимодействия. Например, организуя различные игры, викторины, конкурсы и прочее, СМИ широко используют этот метод;

юмористический метод. Юмор достаточно легко и быстро захватывает аудиторию своей простотой, доступностью. Он делает зрителя соучастником, активно внушая с помощью информации точку зрения авторов. Информация представляется ненавязчиво, запоминается вместе с юмором намного легче. Этот метод широко используется при подготовке различных программ, в том числе развлекательных, политических, рекламных и пр. Одним из важных требований при его применении является необходимость учитывать особенности аудитории и соответствие юмора ее культуре, возрасту, менталитету и пр. На телевидении есть и специальные методы (приемы), основанные на психологических эффектах. Они имеют особое назначение и порой могут серьезно влиять на психику человека. Неслучайно при этом определяется аудитория или предусматриваются ограничения для просмотра.

К наиболее типичным методам относятся:

А. Эффект процесса искаженного восприятия действительности . В основе метода лежит представление о явлении, которым человек мог бы восхищаться, но связанное с ужасными событиями, оно усиливает естественные страхи. Метод разработан Маей Дерен, с 1943 по 1959 г. снявшей в Голливуде семь короткометражных фильмов (в частности, «Полуденные сети»). Например, красивейший крупный мак вдруг превращается в некое окровавленное нечто, вызывающее безотчетный страх. Или девушка, идущая по улице, открывает дверь, поднимается по лестнице, входит в дом и подходит к окну. В нем она видит, как она идет по улице, входит в дом, открывает дверь... и все повторяется вновь и вновь, только финал становится каждый раз страшнее и напряженнее. В итоге зритель, после череды повторов видящий перед собой убитую героиню, с облегчением вздыхает. Ведь с ее кончиной рвется и череда пугающей его круговерти. Так, мирный обыватель начинает склоняться к агрессии, к навязанному ему выбору, который он до показа фильма, несомненно, отверг бы. Такие приемы используются в предвыборных рекламных роликах. Б. Создание фона резкого эмоционального сопереживания, вкрапливая в него кратковременные (в пределах двух секунд) определенные факты . Воздействие сюжета усиливается соответствующим музыкальным сопровождением. Таким образом обеспечивается значительное направленное влияние на психику зрителя. Автор метода Стэн Брэкидж, создатель 23 фильмов. Его фильм «Окно. Вода. Движение Младенца» (1959) - это череда сцен реальных мучений рожающей женщины, ловко смонтированных с двухсекундными - «эйзенштейновской» нарезкой - кадрами. На фоне возрастания боли усиливается и многократность повторения начальных сцен. Длинные схватки рожающей женщины перемежает мельтешение «предыстории». Подобные приемы в настоящее время активно используют создатели видеоклипов (нарезка планов с мельчайшей продолжительностью), рекламщики и авторы ужастиков.

В. Эффект постепенного ненавязчивого, но длительного восприятия , приводящий к психическому истощению зрителя, вследствие чего он становится безоружным перед воздействием экрана. Автор метода Энди Уорхолл, знаменитый художник, король поп-арта. Известно, что нарушение психики начинается после полуторачасового такого «занудства». В его картине «Девушки из Челси» на протяжении трех с лишним часов на двух экранах с разным звуком и сюжетом (вернее, их отсутствием) идут почти житейские сцены. Парень расспрашивает девушку о ее первом сексуальном опыте: девушка стрижет челку; парень медленно раздевается и любуется собой... Периодически сцена с одного экрана перепрыгивает на соседний, повторяется и логически возникает в конце... По этому принципу строятся многие лекции, проповеди или телевизионные публицистические передачи, ток-шоу, рекламные блоки (одинаковые на разных каналах).

С помощью каждого метода решаются определенные задачи воздействия на аудиторию (см. табл. 3).

Таблица 3.

| Используемый метод СМИ | Преимущественное воздействие метода |

| Информационный метод | Информирование зрителей о том или ином событии, человеке, явлении |

| Эмоциональный метод | Создание эмоционального напряжения, активное включение зрителя в сопереживание с героями события, чем усиливается эффект воздействия |

| Патриотический метод | Воздействие на патриотические чувства аудитории, вызывающие чувство гордости или глубокого возмущения |

| Метод пробуждения страха | Искусственное нагнетание страха с целью формирования отвращения, негодования и возмущения по отношению к какому-либо явлению |

| Метод создания достижений, ситуации успеха | Постепенное вовлечение потребителя информации, создавая состояние удовлетворения развивающимися событиями и, таким образом, постепенное навязывание ему определенного варианта решения проблемы. Создавая иллюзию простоты достижения успеха, втягивают человека в подобные действия (участие в лото и пр.) |

| Юмористический метод | |

| Специальные методы (приемы) | Увлекая аудиторию легким юмором, ненавязчиво делают ее соучастником информации (активным потребителем). Запоминается такая информация значительно легче и устойчивее |

| Эффект процесса, искаженного восприятия действительности | Представление о явлении, которым человек мог бы восхищаться, в связи с ужасными событиями, усиливающими естественные страхи человека |

| Создание фона резкого эмоционального сопереживания, вкрапливая в него кратковременные (в пределах двух секунд) определенные факты. Для усиления эффекта воздействия используется и специальная музыка | Мощное психологическое воздействие на психику человека, его восприятие определенной информации, на этом фоне провоцируется формирование неадекватной реакции на нее |

| Эффект постепенного ненавязчивого, по длительного восприятия, приводящий к психическому истощению зрителя | Полное обезоруживание человека как потребителя информации, при котором он безропотно воспринимает все, что ему предлагает экран |

В СМИ используются определенные методы подготовки и реализации программ воздействия на личность, группы. При этом учитывается аудитория, на которую они рассчитаны, время реализации, особенности психологии потребителей предлагаемых программ. В зависимости от передачи, стоящих перед ней задач, аудитории, на которую она рассчитана, определяются наиболее целесообразные методы. К таким методам относят:

информационный метод. Он активно используется при подготовке реклам, информационных сообщений, проведении рекламной кампании и направлен на информирование зрителей о том или ином событии, человеке, явлении;

эмоциональный метод. Учитывая важность эмоциональной составляющей при формировании установок личности, данный метод применяется очень активно в зависимости от решаемой СМИ проблемы и, как правило, совместно с другими методами, усиливая их влияние на аудиторию;

патриотический метод. В его основе лежит воздействие на патриотические чувства аудитории. Большинство людей далеко не безразличны к своему краю, дому, отечеству, используя данный факт, СМИ активизируют внимание людей, формируют у них определенные установки, побуждают к определенным действиям. Метод широко применяется в рекламных целях, при проведении политических акций, выполнении определенных социальных заказов, для побуждения людей на определенные действия (вызвать протест к чему-либо либо организовать «всеобщую» поддержку чего-либо и пр.);

метод пробуждения страха. Это один из наиболее эффективных методов, основанный на интересе людей, к своему здоровью, благополучию своему и своих близких. Он воздействует на эмоции человека. Принимая во внимание то, что предлагаемая информация направлена на сохранение благополучия, безопасности зрителя и его близких, СМИ привлекают зрителя (потребителя) к информации, формируют у него неравнодушное отношение к ней, включают в активное осмысление и побуждают к определенным действиям. Метод широко используется в рекламных целях, при проведении различных политических акций и кампаний;

метод создания достижений, ситуацииуспеха. Человекчувству- ет удовлетворение, когда он ощущает свою правоту, добивается каких- либо результатов в своей деятельности в настоящее время или в прошлом. Сообщая информацию о чем-либо, стараясь показать, что человек этого может добиться достаточно легко, это ему необходимо и от него не потребуется большого труда, СМИ побуждают его включаться в предлагаемый процесс взаимодействия. Например, организуя различные игры, викторины, конкурсы и прочее, СМИ широко используют этот метод;

юмористический метод. Юмор достаточно легко и быстро за-хватывает аудиторию своей простотой, доступностью. Он делает зрителя соучастником, активно внушая с помощью информации точку зрения авторов. Информация представляется ненавязчиво, запоминается вместе с юмором намного легче. Этот метод широко используется при подготовке различных программ, в том числе раз-влекательных, политических, рекламных и пр. Одним из важных требований при его применении является необходимость учитывать особенности аудитории и соответствие юмора ее культуре, возрасту, менталитету и пр.

На телевидении есть и специальныеметоды (приемы), основанные на психологических эффектах. Они имеют особое назначение и порой могут серьезно влиять на психику человека. Неслучайно при этом определяется аудитория или предусматриваются ограничения для просмотра. К наиболее типичным методам относятся:

А. Эффект процесса искаженного восприятия действительности. В основе метода лежит представление о явлении, которым человек мог бы восхищаться, но связанное с ужасными событиями, оно усиливает естественные страхи. Метод разработан Маей Дерен, с 1943 по 1959 г. снявшей в Голливуде семь короткометражных фильмов (в частности, «Полуденные сети»). Например, красивейший крупный мак вдруг превращается в некое окровавленное нечто, вызывающее безотчетный страх. Или девушка, идущая по улице, открывает дверь, поднимается по лестнице, входит в дом и подходит к окну. В нем она видит, как она идет по улице, входит в дом, открывает дверь... и все повторяется вновь и вновь, только финал становится каждый раз страшнее и напряженнее. В итоге зритель, после череды повторов видящий перед собой убитую героиню, с облегчением вздыхает. Ведь с ее кончиной рвется и череда пугающей его круговерти. Так, мирный обыватель начинает склоняться к агрессии, к навязанному ему выбору, который он до показа фильма, несомненно, отверг бы.

Такие приемы используются в предвыборных рекламных роликах.

Б. Создание фона резкого эмоционального сопереживания, вкрапливая в него кратковременные (в пределах двух секунд) определенные факты. Воздействие сюжета усиливается соответствующим музыкальным сопровождением. Таким образом обеспечивается значительное направленное влияние на психику зрителя. Автор метода Стэн Брэкидж, создатель 23 фильмов. Его фильм «Окно. Вода. Движение Младенца» (1959) - это череда сцен реальных мучений рожающей женщины, ловко смонтированных с двухсекундными - «эйзенштейновской» нарезкой - кадрами. На фоне возрастания боли усиливается и многократность повторения начальных сцен. Длинные схватки рожающей женщины перемежает мельтешение «предыстории».

Подобные приемы в настоящее время активно используют создатели видеоклипов (нарезка планов с мельчайшей продолжительностью), рекламщики и авторы ужастиков.

В. Эффект постепенного ненавязчивого, но длительного восприятия, приводящий к психическому истощению зрителя, вследствие чего он становится безоружным перед воздействием экрана. Автор метода Энди Уорхолл, знаменитый художник, король поп-арта. Известно, что нарушение психики начинается после полуторачасового такого «занудства». В его картине «Девушки из Челси» на протяжении трех с лишним часов на двух экранах с разным звуком и сюжетом (вернее, их отсутствием) идут почти житейские сцены. Парень расспрашивает девушку о ее первом сексуальном опыте: девушка стрижет челку; парень медленно раздевается и любуется собой... Периодически сцена с одного экрана перепрыгивает на соседний, повторяется и логически возникает в конце...

По этому принципу строятся многие лекции, проповеди или телевизионные публицистические передачи, ток-шоу, рекламные блоки (одинаковые на разных каналах).

С помощью каждого метода решаются определенные задачи воздействия на аудиторию (см. табл. 3).

Таблица 3 Используемый метод СМИ Преимущественное воздействие метода Информационный метод Информирование зрителей о том или ином со-бытии, человеке, явлении Эмоциональный метод Создание эмоционального напряжения, активное включение зрителя в сопереживание с героями события, чем усиливается эффект воздействия Патриотический метод Воздействие на патриотические чувства ауди-тории, вызывающие чувство гордости или глу-бокого возмущения Метод пробуждения страха Искусственное нагнетание страха с целью фор-мирования отвращения, негодования и возму-щения по отношению к какому-либо явлению Метод создания достижений, си-туации успеха Постепенное вовлечение потребителя инфор-мации, создавая состояние удовлетворения раз-вивающимися событиями и, таким образом, постепенное навязывание ему определенного ва-рианта решения проблемы. Создавая иллюзию простоты достижения успеха, втягивают человека в подобные действия (участие в лото и пр.)

Продолжение табл. 3

Используемый метод СМИ Преимущественное воздействие метода Юмористический метод Увлекая аудиторию легким юмором, ненавязчиво делают ее соучастником информации (активным потребителем). Запоминается такая информация значительно легче и устойчивее Специальные методы (приемы) Эффект процесса, искаженного восприятия действительности Представление о явлении, которым человек мог бы восхищаться, в связи с ужасными событиями, усиливающими естественные страхи человека Создание фона резкого эмоцио-нального сопереживания, вкрапли-вая в него кратковременные (в пре-делах двух секунд) определенные факты. Для усиления эффекта воз-действия используется и специаль-ная музыка Мощное психологическое воздействие на пси-хику человека, его восприятие определенной ин-формации, на этом фоне провоцируется форми-рование неадекватной реакции на нее Эффект постепенного ненавязчи-вого, по длительного восприятия, приводящий к психическому исто-щению зрителя Полное обезоруживание человека как потре-бителя информации, при котором он безропотно воспринимает все, что ему предлагает экран

Британские специалисты провели исследование психического состояния трех групп людей, которым предлагали прослушать или увидеть репортажи соответственно чернушно-негативного, положительного или нейтрального уровня. Поведение всех без исключения участников первой «чернушной» группы характеризовалось повышением беспокойства, депрессивным состоянием или просто откровенным страхом. Когда ученые предложили участникам эксперимента перечислить все, что их заботит, то «у негативистов» проблем набралось гораздо больше, чем у остальных.

СМИимеют и положительные, и отрицательные стороны, которые необходимоучитывать социальному педагогу: Положительные стороны СМИ Отрицательные стороны СМИ Массовость Однообразие в мышлении, ощущениях Получение знаний о мире Иллюзия знания Скорость передачи информации Нарушение внутреннего ритма, выработка автоматизма Проживание определенного жизненного опыта Превалирование эмоции, отключение разума Просмотр большого количества фильмов Привитие плохого вкуса к разным видам искусства Спокойная (домашняя) обстановка поль-зования Иллюзия одиночества 1.

Изложенное требует учета особенностей информационных программ для использования в социально-педагогической работе с человеком, особенно растущим. Они могут обогащать человека, активизировать его позитивные возможности для созидательной деятельности, выполнения своего гражданского долга, но могут деформировать, вызывать низменные чувства и даже разрушать личность.

Получение информации есть естественный, единственный способ социального развития личности. В процессе социального развития у человека формируются информационные потребности. Под ними понимаются его естественные потребности в различных видах, качестве и объеме информации. Под их воздействием формируются характер взаимодействия человека со СМИ. Они выступают одним из факторов социальной активности и самореализации человека.

Педагогически целенаправленное использование возможностей СМИ позволяет формировать у растущего человека информационно- педагогическую культуру - один из показателей его воспитанности. Она проявляется в его отношении к различным видам СМИ, их содержанию, качеству, объему информации, а также к их целесообразному использованию в самообразовании и самовоспитании.

Такая культура формируется прежде всего в семье с раннего возраста ребенка. Данный факт требует от родителей внимательного отношения к различным информационным системам, предлагаемым ими информационным программам, и педагогически правильно ис-пользовать их в воспитании и обучении. Своей социально-педагогической деятельностью родители способствуют оптимизации информационных контактов растущего ребенка, управляют процессом формирования у него информационных потребностей, информационной культуры. По своей сущности такая деятельность родителей называется педагогизацией информационной среды ребенка.

Педагогизацией информационной среды занимаются также социальные педагоги, воспитатели, классные руководители, работающие в образовательных учреждениях, специальных образовательных учреждениях, досуговых центрах. В их задачу входит целесообразное использование информационных программ в социальном воспитании детей и подростков.

Применяемые юристами методы психологического воздействия в профессиональной деятельности отличаются от методов познания, имеющих целью развитие науки юридической психологии и исследование ее предмета, и от психологических методов изучения личности, используемых как для познания психических процессов, явлений и состояний, так и в практических целях - для обеспечения юрисдикционного процесса, профилактики противоправного поведения, в то же время методы психологического воздействия на личность неразрывно связаны и с теоретическими достижениями юридической психологии, и с технологией использования специальных психологических методов для выполнения заказа практической юриспруденции. Можно утверждать, что методы познания и изучения личности создают определенную базу для дальнейшего применения методов психологического воздействия. Специалисты указывают, что психологическое воздействие всегда имеет место в процессе предварительного расследования или судебного разбирательства. Это, как правило, воздействие на правонарушителя, потерпевшего, истца, ответчика, свидетеля и т.д.

Целью такого воздействия является воспитание или перевоспитание личности, стимулирование ее к законопослушному поведению, оказание помощи в восстановлении в памяти какого-либо лица информации по поводу события или субъекта, представляющих интерес для органов юриспруденции.

Известно, что в практической деятельности расследование конкретных уголовных дел сопряжено с большими трудностями, поскольку познание их обстоятельств осуществляется ретроспективно, как правило, при весьма интенсивном противодействии заинтересованных лиц, с разнообразными, порой исключающими друг друга интересами, сознательно искажающих истину. Психологические методы воздействия призваны блокировать эти негативные проявления, противодействовать им.

Под психологическими методами воздействия на личность понимаются способы влияния на психику правонарушителя, потерпевшего или свидетеля с целью побуждения их к даче показаний по поводу обстоятельств правонарушения. Они очень тесно связаны с тактическими приемами воздействия и без них неприменимы. Для воздействия на личность правонарушителя целесообразно применять следующие методы: передачи информации; внушения; убеждения; рефлексии; постановки и варьирования мыслительных задач; психологических «ловушек» и т.д. Тактические приемы являются технологической стороной применения психологических методов. Как правило, они заключаются в изменении в благоприятную сторону ситуации раскрытия правонарушения, максимальном использовании фактора внезапности в ведении дела;

В уклонении от конфликта и выжидании; в концентрации доказательств и воздействии с их помощью на наиболее слабые места в позиции противной стороны; использовании сил и средств противоположной стороны и применении новых методов, о которых она, как правило, не осведомлена и т.д. Применение правомерного психологического воздействия не только допустимо, но и необходимо. Как правило, психологическое воздействие достигается как характером и содержанием информации, так и психической индукцией. Между работником юриспруденции и лицами, имеющими отношение к расследуемому правонарушению, возникают различные коммуникативные отношения и, в частности, нейтральные, конфликтные, сотрудничества. Работник правоохранительных органов в зависимости от них выбирает методы воздействия на личность. Здесь, при любых обстоятельствах, следует учитывать, что психологическое воздействие должно соответствовать конституционным и другим законным правовым нормам, не нарушать прав личности, не унижать се достоинства.

Работнику правоохранительных органов в процессе раскрытия правонарушения приходится постоянно контактировать с правонарушителем и лицами, имеющими непосредственное отношение к данному делу. Такой контакт состоит прежде всего в постоянном обмене информацией. Заранее собранная и обобщенная информация воспринимается респондентом, перерабатывается и оценивается им и лишь затем воздействует на его волевую, эмоциональную и интеллектуальную сферу, понуждая к реагированию. В этом случае можно говорить о передаче информации как методе психического воздействия. Под данным методом понимают целенаправленную передачу сообщений о событиях, фактах, знаниях, прежде всего с целью обогащать другого человека знаниями, удовлетворять любознательность. В процессе общения всегда передается информация, всегда происходит воздействие информацией и обмен ею. Создание предварительных условий при передаче информации, определенный соответствующий подбор ее способны значительно увеличить силу воздействия этой информации на личность, выработать специальный метод воздействия - передачей целенаправленной информации.

В условиях осуществления правосудия метод передачи информации помогает определенному изменению и направлению мыслительных процессов лица, на которое оказывается воздействие. Сущность метода заключается в том, что заранее собранная и в определенном порядке, условиях, способах передаваемая информация включает в интеллектуальные, эмоциональные, волевые процессы лицо, на которое оказывают воздействие, перерабатывается им, что и приводит к достижению конкретной запланированной цели воздействия. Данный метод применяется для самых разнообразных целей: оказать помощь правонарушителю, потерпевшему, свидетелю в восстановлении забытого ими. Здесь использование метода передачи информации для стимуляции воспоминаний не должно превращаться в подсказывание того, что и как должен рассказать правонарушитель, потерпевший или свидетель. Этим методом можно изменить направленность мыслительных процессов лица, дающего ложные показания, а также возбудить определенное эмоциональное состояние, изменить установку, взгляды, мировоззрение.

На практике встречаются люди, которые запоминают события, происходящие с ними, в строгой временной последовательности. Как правило, выпадение одного из них не дает возможности вспомнить последующие. Здесь задача юриста-практика - помочь восстановить конкретное утраченное звено.

Когда свидетель, правонарушитель или потерпевший сообщает ложные сведения или всячески скрывает истинные обстоятельства дела, информация работника юридического груда должна иметь объективные источники. Это могут быть как различные официальные документы, в частности характеристики, протоколы осмотров и обысков, так и заключения специалистов и экспертов. Получение такой информации в части случаев заставляет виновного пересмотреть занимаемую им позицию и дать правдивые показания. Этот же положительный результат может быть достигнут при сообщении о надлежащем поведении других участников процесса. Такая передача должна стимулировать интеллектуальную деятельность виновного и переоценку им собственной позиции.

Если же между работником юриспруденции и респондентом складываются конфликтные отношения, то передаваемая информация должна создавать у последнего впечатление полной или по крайней мере достаточной осведомленности юриста. В этом случае избранный ранее вариант поведения признается противной стороной несостоятельным, после чего либо следует признание, либо приходится придумывать новую модель поведения по отношению к работнику юридического труда или даже другим лицам. Необходимость немедленного реагирования увеличивает вероятность ошибок, а следовательно, облегчает раскрытие лжи на конкретном этапе предварительного расследования. Указанный вариант в практической деятельности может повторяться неоднократно. Задача состоит в том, чтобы эти повторения были определенными ступеньками, по которым юрист-практик постепенно приближается к истине. В отношении отрицающего свою вину правонарушителя целесообразно применение схематической передачи информации (в случаях, когда и самому работнику правоохранительных органов известны далеко не все обстоятельства). Переданная информация должна безусловно создавать впечатление полной осведомленности работника юриспруденции и нецелесообразности его дальнейшего обмана.

Совершенно обратной стороной передачи информации является ее сокрытие. Здесь работник правоохранительных органов, обладая данными, изобличающими правонарушителя, свидетеля или потерпевшего во лжи или укрывательстве, может до определенной поры не использовать их. Этим у перечисленных выше лиц создается иллюзия о его неосведомленности и соответственно ложное представление о преследуемых юристом-практиком целях и о своем положении, что в свою очередь порождает переоценку своих возможностей, а иногда неосторожность. Противная сторона в этом случае без необходимости открывается, становится уязвимой для передачи в нужный момент работнику правоохранительных органов ранее скрываемой информации.

При воздействии методом передачи информации важно учитывать следующие факторы.

Условия передачи информации, которые должны обеспечивать концентрацию внимания именно на предъявляемой информации, так как в противном случае сила воздействия этой информации будет существенно снижена. Условия могут усиливать эмоциональное воздействие, в частности становиться его дополнительным элементом.

Способы передачи информации. В практической деятельности они довольно разнообразны. Наиболее часто применяемый способ - это устная речь. Безусловно, может быть использована письменная речь, различные документы, объекты (субъекты), их изображения и т.д. Может применяться и определенная закодированная информация, если код ее известен данному лицу (графики, схемы и т.д.). Избирается способ передачи информации в зависимости от конкретной цели воздействия, психологических и профессиональных особенностей личности, предполагаемого интереса к предъявляемой информации и т.д.

Форма передачи информации в речи. Обычно информация может быть передана в любой грамматической форме: восклицательной, повествовательной, утвердительной, отрицательной и вопросительной. Известно в практике, что форма передачи информации по-разному возбуждает процессы мыслительной деятельности, у каждого лица по-разному может быть использована и для воздействия на него. Здесь, при использовании различных форм передачи информации важно учитывать и состояние человека в момент общения. Ведь информация может быть рассчитана как на немедленную реакцию, так и на более или менее длительное продумывание полученных сведений. Практика показывает, что информация, рассчитанная на период осмысления и продумывания, в большинстве случаев требует повествовательной формы изложения; рассчитанная на немедленную реакцию, требует, как правило, восклицательной формы и т.д.

Определение порядка последовательности и скорости передачи информации. Установлено, что сила воздействия информации определяется, в целом, ее логической последовательностью и связанностью, неожиданностью предъявления, ролью в мыслительных процессах данного лица, отношением к информации. Бессистемность в передаче информации не только не приведет к возбуждению мыслительной деятельности, но наоборот, может привести к обратным результатам.

Следует учитывать и то, что передаваемая информация должна отвечать требованиям доказательности и убедительности; она, конечно, должна обладать возможностью подвергаться анализу, синтезу и сопоставлению с другими фактами. Именно эти действия призваны обеспечивать активизацию мыслительных процессов лица, на которое оказывается определенное воздействие. Необходимо также постоянно контролировать воздействие информации. Как правило, здесь важно убедиться, что человек понял, что ему сказали, внимательно наблюдать за его реакцией, за словесным выражением ее. В практической деятельности все эти факты следует учитывать при планировании воздействия данным методом. Этот метод во всех случаях рассчитан на представление лицу, на которое оказывается воздействие, самостоятельности в усвоении, переработке, осмыслении переданной информации, в принятии определенного решения. Поэтому обязательной предпосылкой применения метода передачи информации является способность лица, на которое предполагается воздействовать, активно воспринимать информацию, мысленно перерабатывать и использовать ее для принятия определенных решений.

К методу передачи информации близок метод убеждения, которым пользуются в сообщениях, для изменения взглядов лица и его отношений, чтобы это лицо сформулировало новые. Данный метод заключается в воздействии на нравственное правосознание правонарушителя с целью переосмысления и изменения им своего отношения к совершенному, субъективной его оценки, торможения аморального, противоправного поведения. Метод убеждения исключительно широко применяется в процессе предварительного расследования и в деятельности по осуществлению судопроизводства.

Применяется убеждение в тех случаях, когда необходимость требуемых от правонарушителя или другого лица действий может быть убедительно доказана. При этом предполагается, что правонарушитель, исходя из своих знаний, жизненного опыта, прислушивается к разъяснениям работника правоохранительных органов и осознает целенаправленность того, что ему конкретно рекомендуют. Здесь результативность убеждения зависит в значительной мере от авторитета, которым пользуется работник у правонарушителя, свидетеля или потерпевшего, благодаря своей общей культуре, глубоким профессиональным знаниям, высокой нравственности и интеллекту, такту, отмеченным и признанным противоположной стороной.

Как правило, убеждение в целях раскрытия правонарушения и в процессе судебного разбирательства осуществляется в различных формах. Прежде всего, это логическое убеждение как тщательно продуманное изложение в определенной последовательности фактов с указанием на их взаимосвязь и вытекающими из них выводами. Например, юрист указывает на необходимость раскаяния, чистосердечного признания и т.д. Эмоциональное убеждение рассчитано на пробуждение, использование в последующих мыслительных процессах убеждаемого его отношений, чувств, убеждений. Это эмоциональное убеждение дает положительные результаты в сочетание с методом передачи информации, применяется также часто параллельно с логическим убеждением, отчего эмоциональная окраска усиливает логическое воздействие и информация воспринимается убедительнее и значительно, сильнее. При наличии твердой позиции процессуального противника, убежденности его в правоте, оправдывающей правонарушение, применяется убеждение и в форме дискуссии.

Убеждение-дискуссия - это система обмена утверждениями, определенными доводами, опровержениями, которыми на данный момент располагают субъекты общения, в целях отстаивания, безусловно, своей точки зрения. Убеждение в форме дискуссии предполагает наибольшую активность убеждаемого в изложении своих возражений и контрдоводов.

Во всех случаях применение метода убеждения будет только тогда эффективным, когда оно одновременно и своевременно воздействует на все сферы психики человека: эмоциональную, интеллектуальную и волевую. Процесс убеждения всегда должен помогать человеку разобраться в сложившихся запутанных, иногда сложных, противоречивых обстоятельствах, по возможности принять правильное решение, выявить допущенные ошибки, осознать свою вину. Убеждение должно помогать формированию цели, линии поведения на будущее.

В каждом случае следует по-разному, сугубо индивидуально использовать метод убеждения при воздействии на конкретного человека. Связан с методами передачи информации и убеждения метод постановки и варьирования мыслительных задач. Воздействие осуществляется не только передачей позитивной информации, но и в виде постановки вопроса - мыслительной задачи. И здесь в постановке мыслительной задачи должны учитываться такие факты, которые создают условия для специфического метода воздействия. Его основная суть сводится к постановке определенных задач с целью направления развития мыслительных процессов лиц, на которых сотрудниками правоохранительных органов оказывается воздействие. Содержание, как указывает А.В. Дулов, достигается здесь при помощи постановки задачи, воздействия направления мыслительных процессов и оказания помощи в необходимом решении этой мыслительной задачи. Применение этого метода, в основном, связано с постановкой вопросов, от содержания и эмоциональной окраски которых зависит оценка их изучаемым нами лицом и решение им этих вопросов. У этого человека в подавляющем большинстве случаев могут возникать определенные ассоциации по поводу выясняемых обстоятельств, усиливающие мыслительную деятельность. У такого лица, скрывающего какие-либо обстоятельства, в сознании, как правило, существуют две модели: действительная и мнимая. В процессе свободного изложения обстоятельств смешения указанных нами выше моделей не происходит, однако чем действеннее и сложнее по степени воздействия на правонарушителя применяемые работником правоохранительных органов психологические методы, тем больше вероятность их смещения. Применение этого метода как раз и рассчитано на то, чтобы заставить интересующее нас лицо мысленно изменить выработанные им модели или излагать их в тончайших деталях.

Воздействие при этом оказывается:

1) приемами постановки вопросов;

3) оказанием помощи в решении поставленной мыслительной задачи. Для решения этой проблемы и достижения желаемого успеха необходимо тщательно изучить особенности, а также виды вопросов и возможные варианты ответов на них, границы поведения интересующих нас лиц при их постановке.

Ставя задачи возрастающей сложности в процессе коммуникации, работник юриспруденции безусловно не может одну мысленную модель использовать, а другую якобы забыть, так как в движении постоянно находятся обе модели, и при детализации, а также логическом конструировании и понуждении интересующего нас лица (респондента) к сравнению, классификации, элементы обоих моделей всегда переплетаются, что вызывает путаницу в изложении материала, нарушает его логичность и стройность.

В жизни метод постановки и варьирования мыслительных задач состоит не только в задавании нужных нам вопросов по поводу совершенного правонарушения, перед ним, в большинстве случаев, могут быть поставлены и другие мыслительные задачи. На практике, при помощи этого метода можно реализовать и процесс вспоминания по ассоциации. Путем постановки определенной серии вопросов о развитии события достигается, в большинстве случаев, оживление временных связей и восстановление в памяти событий, различных фактов, развивавшихся параллельно основному событию, в отношении которого ставились вопросы, то есть мыслительные задачи на воспоминание.

Практические работники юриспруденции при помощи этого метода возбуждают у интересующих нас лиц процесс анализа своих поступков и действий, что, в большинстве случаев, является непременным условием для принятия определенных волевых решений, иногда изменения отношения к своему поведению, действиям и поступкам. Этого, как известно практикам, нельзя добиться передачей информации или только убеждением. Просто необходимо, чтобы активную переработку всех фактов, всех переданных доводов или суждений произвело лицо, на которое воздействуют. Эту роль и выполняет метод постановки мыслительных задач. Он находит достаточно широкое применение и при разоблачении ложных показаний. Дело в том, что у человека, дающего заведомо ложные показания, обязательно имеются две свои мысленно отработанные модели события, по поводу которого даются конкретные показания. В действительности, одна модель отражает событие в том виде, как оно имело место в действительности, а другая модель - как правило, передаваемую версию об этом событии. Безусловно, наличие этих двух моделей приводит к усложнению мыслительных действий работника правоохранительных органов после постановки ему такой задачи. Дающий при этом ложные показания стремится в наибольшем количестве деталей совмещать указанные две модели и его ложная версия в большинстве случаев становится, к сожалению, правдоподобной. В данной работе мы солидарны с М.В. Костицким в том, что в раскрытии правонарушения важна роль и метода рефлексии, под которым понимается личный самоанализ, размышление человека о собственном поведении и душевном состоянии. Указанный метод состоит в том, что любой работник правоохранительных органов мысленно ставит себя, скажем так, на место правонарушителя, или заинтересованного другого лица и, анализируя его действия, делает вывод из своих восприятий. Он старается определить характер поведения преступника или преступной группы в данной ситуации. Этот метод результативен почти всегда при наличии достаточной информации о совершенном правонарушении и личности правонарушителя.

Сущность применения рефлексивного метода заключается и в обеспечении достаточной подготовленности и своевременности действий юриста-практика прежде всего по выявлению и изобличению правонарушителя. В сложных ситуациях, когда правонарушитель заблаговременно и старательно готовится, когда правонарушитель - человек с немалыми интеллектуальными способностями, возможно, как уже указывалось, применение метода рефлексии и с его стороны. Такая ситуация определяется как применение двухсторонней, или синхронной рефлексии. Правонарушитель, рассчитывая свои действия, как правило, предвидит действия работника правоохранительных органов, как бы «думает» за него. При такой взаимной рефлексии много значит оценка юристом-практиком рефлексивных способностей противника. В одном случае работник правоохранительных органов исходит из позиции, что мы оба развиты и умны и стремится к выбору такого решения, которое гарантирует результат. В частности, переигрывая противника в отдельных ситуациях, он постепенно достигает главной цели - раскрытия правонарушения. В другом случае оценка своего противника происходит на базе принципа превосходства. При рассуждении типа «я - умный», работник правоохранительных органов исходит из того, что любая мысль, пришедшая в голову его противнику, может быть имитирована и им. При рассуждении типа «он - умный» юрист-практик исходит из того, что любая его мысль может быть имитирована противником.

При двухсторонней рефлексии в работе сотрудника правоохранительных органов на первый план выходит не предугадывание следующего хода противника, а активная подача ему оснований для принятия определенных решений, или рефлексивное управление им. Следует отметить также, что в отличие от правил «теории игр», при раскрытии правонарушений совершенно недопустимы ложь, провокации, шантаж, запугивание и т.д. Управление решением противника должно осуществляться не прямо, не грубым понуждением, а путем передачи оснований, из которых тот мог бы логически вывести свое, но предопределенное другой стороной решение.

Поведением правонарушителя рефлексивное управление может осуществляться различными путями, например, посредством передачи ложной информации об установленных работником правоохранительных органов фактах, изобличенных соучастниках. На практике это может быть маскировка действий, которая проводится под прикрытием других, несущественных для правонарушителя. Целью маскировки является не прекращение поступления информации противнику, а предоставление ему возможности получать лишь определенную информацию. Другой разновидностью данного приема является создание ложной угрозы. В этом случае юрист-практик демонстрирует активность, проводит опрос большого количества людей, неоднократные осмотры одних и тех же объектов, повторные опросы и очные ставки одних и тех же лиц. Противник в этом случае может применять метод рефлексии в направлении мнимой угрозы, воспринимаемой им как реальной.

Формирование цели противника возможно также посредством передачи ему картины своих достижений, целей, информации о собранных доказательствах и т.д. Например, передача намерения произвести обыск, выемку, или эксгумацию трупа заставляет противника, как правило, действовать упреждающе, явиться в определенное место, пытаться уничтожить улики. Реализация противником поставленной цели часто приводит к его изобличению.

Мы считаем, что хотя бы кратко следует остановиться на методе примера. Сущность данного метода в педагогике заключается в том, что в процессе воспитания воспроизводятся действия, приемы, правила поведения в общении. Метод примера находит свое применение и в юридической психологии, как правило, здесь он реализуется в процессе общения. Методом примера можно передать отношение к объектам, явлениям, событиям. Такое отношение может быть передано прежде всего своими действиями, своим поведением. Отметим, что метод примера может реализоваться в нескольких вариантах: личный пример поведения, действий; сообщения о положительных действиях других лиц; дача возможности лично воспринять действие, поведение других лиц.

На практике метод примера способен возбудить критическое отношение лица, на которое воздействуют, к себе, что достигается сопоставлением им действий поведения, слов воздействующего со своими собственными. Он проявляется в отношении к своим обязанностям, к выполнению данных обещаний, к дисциплинированности, к организованности и т.д. Метод примера реализуется и в виде сообщений о действиях других лиц. Создание привычки к дисциплине, навыков в общении, передача положительного социального опыта невозможны без применения метода примера. Исключительное по силе воздействие оказывают личные встречи с передовыми людьми.

Известно, что группа оказывает существенное влияние на психологию и поведение индивида. Часть изменений, порождаемых психологическим влиянием группы, исчезает, как только человек выходит из сферы воздействия группы, другие изменения продолжают сохраняться, оставляя заметный след в личности и превращаясь при определенных условиях в личностные черты и формы социального поведения.

С некоторыми оговорками можно допустить, что человек как личность есть продукт, результат многочисленных групповых влияний, что почти все особенности его психологии и поведения, за исключением генетически и физиологически обусловленных, складываются и закрепляются под влиянием его личного участия в деятельности различных социальных больших и малых групп. Каждая из значимых (референтных) социальных групп вносит свой вклад в психологию и поведение личности, и этот вклад отнюдь не является однозначно положительным

или отрицательным. Он различен, и об этом в первую очередь свидетельствует наличие у людей множества достоинств и недостатков, большую часть которых они приобрели, находясь в группах.

Выделим некоторые факты, свидетельствующие о положительном влиянии группы на индивида.

1. В группе индивид встречается с людьми, которые являются для него основным источником культуры,

2. Отношения между людьми, складывающиеся в группах, несут в себе позитивные социальные нормы и ценностные ориентации, которые усваиваются личностью.

3. Группа является местом, где индивид осваивает и совершенствует свои коммуникативные умения и навыки.

4. От участников различных групп индивид получает информацию, позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать себя, сохранять и укреплять все положительное в своей личности, избавляться от отрицательного.

5. Группа снабжает индивида системой положительных эмоциональных подкреплений, необходимых для его развития.

6. Постоянное общение индивида с более развитыми, чем он, личностями, обладающими ценными знаниями, умениями и навыками, обеспечивает ему возможность приобщения к соответствующим знаниям и духовным ценностям. Почти каждому человеку есть чему научиться у других людей, и практически в каждой социальной группе он встречает таких людей.

7. Только через прямое общение и личные контакты с другими людьми в социальных группах одни люди передают другим свой жизненный опыт. Этот опыт включает в себя практически все человеческое в современном человеке, начиная с элементарных гигиенических навыков и пользования речью и кончая нравственными ценностями и способностями к различным видам деятельности.

8. Нигде, кроме группы, человек не в состоянии усвоить речь и научиться пользоваться ею. Ребенок научается разговаривать только благодаря тому, что все в семье, где он родился, говорят на родном языке. И не просто говорят, а постоянно, чуть ли не с первых дней рождения обращаются к нему, требуют ответной реакции и всячески ее поощряют. Стимулирование языкового развития индивида со стороны группы происходит и дальше. Установлено, что между уровнем владения языком и участием индивида в деятельности различных групп существует прямая зависимость.

Таким образом, группа для психологического развития индивида как личности представляется незаменимой.

Отрицательное влияние группы на личность

Поначалу социальные психологи, заинтересованные в решении данного вопроса, в качестве объекта своего исследования брали только большие социальные общности - толпу и массу, однако затем их внимание переключилось на изучение влияния малых групп на индивида, поскольку в психологическом развитии человека они играют более существенную роль, чем большие социальные группы. На рис. 3 приведены возможные причины обезличивания (деиндивидуализации), а также ее психологические и поведенческие следствия.

Один из наиболее впечатляющих экспериментов был проведен еще в начале 1960-х годов американским психологом С. Милгрэмом. Он показывает, насколько далеко может зайти обычный человек в своих действиях, бездумно и слепо подчиняясь давлению со стороны авторитетных лиц или социальных групп, которые эти лица представляют. Этот эксперимент заключался в следующем.

Через объявление, данное в газете, за плату 4 доллара в час добровольцы были приглашены принять участие в научном психологическом эксперименте, якобы предназначенном для изучения памяти. Каждому из людей, согласившемуся принять участие в данном эксперименте, говорили, что в ходе его он будет исполнять роль «учителя». Его задача будет заключаться в том, чтобы зачитывать «ученику» пары слов и затем, напоминая по одному слову из каждой пары, просить «ученика» правильно вспомнить второе слово из соответствующей пары (процедура классического эксперимента, часто проводимого в целях изучения ассоциативной памяти людей). Если «ученик» в ходе эксперимента ошибался, то «учитель» должен был наказывать его ударами электрического тока, последовательно повышая его за каждую следующую ошибку шагами по 15V. Эксперимент и использованная в нем электрическая аппаратура допускали изменения напряжения в сети от 15V до 450V. Никаких ограничений на применение тока высокого напряжения во время эксперимента не вводилось, то есть напряжение в нем могло расти непрерывно вплоть до верхнего предела - 450V.

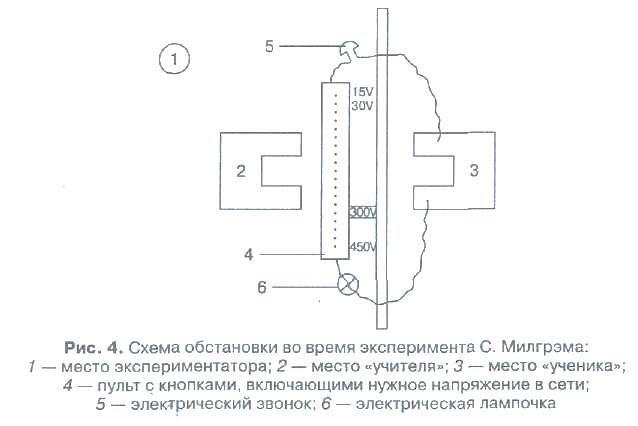

Роль «учителя» в данном эксперименте выполнял настоящий испытуемый, а роль «ученика» - подставное лицо, специально подготовленный для данного эксперимента актер. Общая схема данного эксперимента представлена на рис. 4.

«Учителя» и «ученика» во время эксперимента разделяла тонкая фанерная перегородка, так что «учитель» не мог видеть «ученика», но хорошо слышал все, что происходило за перегородкой. «Ученик» сидел в кресле 3, привязанный к нему крепкими кожаными ремнями, а на его руках находились браслеты, имеющие открытые контакты от электрических проводов, идущих со стороны пульта. Само кресло 3, кроме того, было крепко привинчено к полу. При возникновении тока в электрической цепи зажигалась лампочка 6 и звучал электрический звонок 5.

Непосредственно перед «учителем» находилась панель с электрическими кнопками, градуированными от 15V до 450V. Цифра 300V была выделена красным цветом, и рядом с ней было написано слово «шок», что свидетельствовало о том, что такое напряжение смертельно опасно для человека и вызывает у него состояние шока.

Перед началом эксперимента сам «учитель» на короткое время садился в кресло «ученика», для пробы получал удары электрическим током 15V и лично убеждался в том, что ток по цепи действительно идет, что удары электрическим током даже минимального напряжения достаточно болезненные. После этого начинался сам эксперимент.

На самом деле «ученик» в. ходе эксперимента никаких ударов электрическим током не получал. С помощью скрытого маневра экспериментатор переключал ток на замаскированную электрическую сеть, в которой также были включены лампочка и звонок.

В качестве «ученика» в эксперименте участвовал специально подготовленный человек - актер, который умело имитировал поведение и переживания лица, подвергаемого ударам электрического тока разной силы (напряжения). По мере того как «росло» напряжение в сети, «ученик» должен был вести себя все более беспокойно, а при напряжении более 300V прекращать подавать какие бы то ни было признаки жизни: не отвечать на вопросы; не производить никаких звуков. До этого момента он должен был выражать свой протест движениями, ворчанием, криками, ударами ногами в перегородку и другими естественными способами.

Свои «переживания» и «протест» против наказания ударами электрического тока «ученик» в этом эксперименте мог выражать (и реально выражал) следующим образом (это ему было предписано условиями эксперимента):

При напряжении от 75 до 105V он восклицал «Ой!», как обычно восклицает человек, испытывающий неприятное болевое ощущение. При этом сила восклицания возрастала пропорционально увеличению напряжения в сети;

В случае, когда напряжение в сети достигало 120-150V, к этому восклицанию добавлялось слово «больно!» с тем же самым усиливающим эффектом в зависимости от возрастания напряжения;

При достижении напряжения от 150 до 180V «ученик» эмоционально выразительно выкрикивал примерно следующие слова: «Выпустите меня! У меня с сердцем плохо! Я не хочу дальше участвовать в этом эксперименте!»;

При напряжении в 165-225V он уже громко кричал: «Я не могу больше терпеть эту боль! Прекратите эксперимент и отвяжите меня! Вы не имеете права держать меня здесь!» При увеличении напряжения сила крика и протест «ученика», соответственно, возрастали;

Когда напряжение достигало 270-285V, то это был уже полный отчаяния крик агонизирующего человека;

При напряжении в 330V крики прекращались и человек за перегородкой («ученик») переставал подавать какие-либо признаки жизни (демонстрация шока, наступившего от электрического тока).

Для того чтобы убедить «учителя» продолжать эксперимент (продолжать как можно дольше наносить «ученику» удары электрического тока), экспериментатор использовал все усиливающиеся аргументы от имени себя самого и различных социальных групп, употребляя, например, следующие слова:

Пожалуйста, продолжайте!

Условия эксперимента требуют, чтобы вы продолжали!

У вас нет другого выбора, вы обязаны продолжать!

Если все способы убеждения были исчерпаны, то экспериментатор резко вставал и, изображая из себя строгого армейского офицера, просто командовал: «Сидеть!», «Продолжать!» Наконец, если уже ничего не помогало заставить «учителя» продолжать дальше наносить «ученику» удары электрического тока, то эксперимент на этом прекращался и отмечалось напряжение, до которого через соответствующие убеждения и принуждения удалось довести «учителя».

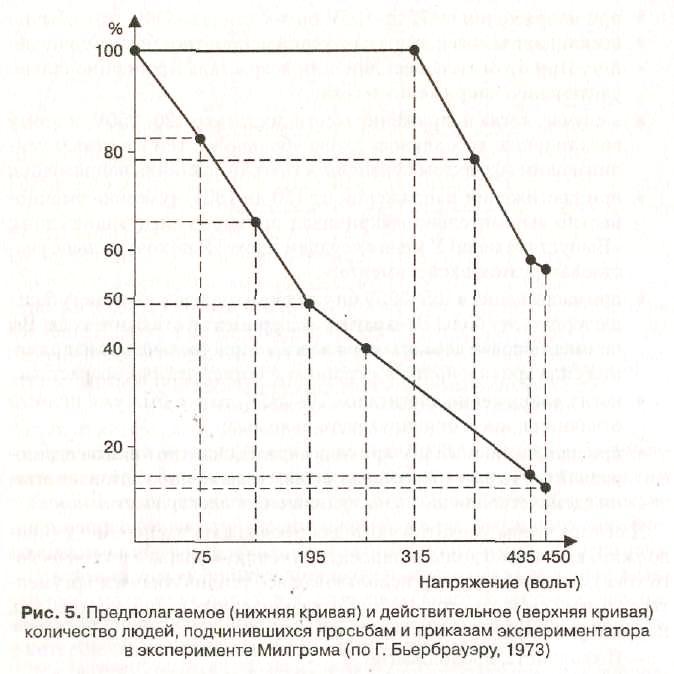

Результаты эксперимента, проведенного со многими американцами - добровольными участниками данного эксперимента, представлены на рис. 5. Они оказались обескураживающими.

Обнаружилось, что почти 65 % всех «учителей» довели напряжение тока до максимальной величины 450 V. Ни один из них не прекратил эксперимент до того, как напряжение на приборе достигло 300V, то есть той критической точки, за которой у «ученика» должен был последовать шок.

С. Милгрэма, как экспериментатора, заинтересовал не только факт подобного поведения людей, но и его возможные объяснения. Часть таких объяснений он получил от самих испытуемых, к другим пришел в результате проведения дополнительных исследований, в которых варьировались условиях эксперимента.

Чрезвычайное послушание испытуемых в данном эксперименте объясняется следующими причинами (ниже представлены обобщения ответов самих испытуемых, выступивших в данном эксперименте в роли «учителей»):

Попадание в ловушку;

Этикет ситуации;

Обратим внимание на еще одно обстоятельство, связанное с данным экспериментом. Оно показывает, что нередко люди о себе и себе подобных думают лучше, чем они есть на самом деле.

Обсуждая и комментируя результаты своего эксперимента в одной из телепередач, С. Милгрэм высказал следующие мысли: «Если бы в Соединенных Штатах была создана система лагерей смерти по образцу нацистской Германии, то подходящий персонал для этих лагерей можно было бы набрать в любом американском городе... Наиболее важный урок наших опытов состоит в том, что обычные люди, просто выполняя свою работу и не проявляя никакой особой враждебности, смогли стать участниками ужасных злодеяний».

Наверное, и название страны, и социальную принадлежность людей в этих высказываниях Милгрэма можно было бы заменить названием любой другой страны и любого народа в современном мире. «Под властью злых сил даже лучшие люди иногда меняются в худшую сторону» 1 .

В итоге ученый делает следующие выводы, касающиеся причин подобного поведения и степени жестокости, проявляемой обычными людьми по отношению к своим реальным или потенциальным жертвам.

1. Эмоциональная удаленность наказывающего от его жертвы. Если человек непосредственно воспринимает эмоциональные реакции своей жертвы, то он действует по отношению к ней менее жестоко и более осторожно.

2. Авторитет и социальный статус того, кто заставляет наказывать. В том случае, если это делает авторитетный человек, имеющий высокий социальный статус, индивид будет следовать указаниям этого человека в прямой зависимости от авторитета и статуса последнего.

3. Мера принятия на себя ответственности за содеянное. Чем больше ответственности за содеянное берет на себя наказывающий, тем менее он будет склонен применять суровые наказания.

4. Неприятные последствия, которые применение наказания может иметь для того, кто это делает. Чем большими могут быть

неприятные последствия после применения наказания для того, кто наказывает, тем менее он будет склонен это делать.

5. Наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих вину наказывающего. Если человек, применяющий наказание, уверен в том, что его действия будут оправданы, он с большей готовностью применит наказание, чем в том случае, если он не уверен в оправдании своего поступка или если у него нет убеждения, что его вина будет смягчена.

Все то, о чем говорилось в эксперименте С. Милгрэма, действует на человека в реальных социальных группах, как малых, так и больших.

Еще одним примером отрицательного группового влияния на индивида может быть воздействие, которое группа оказывает на одаренных, творческих личностей, превосходящих остальных членов группы по тем или иным психологическим качествам, например по культуре или интеллекту. На это обстоятельство в свое время обратил внимание известный российский ученый В. М. Бехтерев.

Проведя ряд индивидуальных и групповых экспериментов, в результате которых сравнивались показатели творческой работы группы и индивида, В. М. Бехтерев показал, что в творчестве группа может уступать особо одаренным личностям. Выяснилось, в частности, что коллективное творческое решение, если оно принимается методом простого голосования, нередко оказывается более низкого качества, чем частное творчество особо одаренных личностей, включенных в данную группу. Их оригинальные идеи отвергаются потому, что непонятны большинству. В результате такие личности) находясь под сильным психологическим давлением «квалифицированного» (а на самом деле некомпетентного) большинства, сдерживаются, подавляются в своем творческом развитии.

Последний факт, о котором здесь следует еще раз напомнить (мы его уже рассматривали в одной из предыдущих глав), касается конформного поведения. Конформизм - это феномен, выражающий собой безусловно отрицательное влияние группы на личность.

Контрольные вопросы

1. Что называют социальной фасилитацией?