Все мы знаем, что время делится на минуты, часы, дни и месяцы: это время, которое кажется нам объективным измерением жизни, дополнением к трём измерениям пространства. Но есть и другое, субъективное время. Скучный рабочий день, ожидание в очереди или приём в кабинете дантиста порой длятся целую вечность, а выходные проносятся так быстро, что мы не успеваем заметить. Говорят, что «счастливые часов не наблюдают», но в счастье ли тут дело?

Благодаря теории Эйнштейна об относительности мы знаем, что единого и абсолютного времени нет: оно может ускоряться или замедляться в зависимости от того, в какой системе отсчёта мы находимся. В зоне притяжения массивной звезды время течёт медленнее, чем в открытом космосе, а за горизонтом событий чёрной дыры практически останавливается. Пространство не отделено от времени. Это разные измерения одной и той же реальности.

Но как объяснить замедление и ускорение времени, которое мы переживаем на своём опыте?

Почему в одних ситуациях время мучительно тянется, а в других пролетает с головокружительной скоростью? Очевидно, здесь нам понадобится иная, психологическая теория относительности.

Благодаря такой теории мы могли бы сознательно воздействовать на своё переживание времени и тем самым увеличить продолжительность своей жизни, не прибегая к помощи медицины или фармакологии. Ведь «внутреннее» измерение времени для нас гораздо важнее того, что показывают часы и календари. Именно в нём мы обитаем, а с календарями лишь соотносим свою жизнь, чтобы не потеряться в обманчивых ощущениях.

Набросок теории субъективного времени попытался предложить психолог Стив Тейлор в работе «Покорение времени» . Его теория сводится к двум основным принципам:

- Скорость хода времени зависит от количества информации, которую мы усваиваем и обрабатываем. Чем больше информации, тем медленнее идёт время.

- Скорость хода времени зависит от того, насколько сильно наше эго. Чем слабее эго, тем медленнее идёт время.

Дети перерабатывают чудовищное количество информации. Всё для них кажется новым и заслуживающим внимания. С возрастом внимание ослабевает: ощущение собственного тела, контуры предметов и текстуры поверхностей всё реже задерживаются в нашем сознании. Вспомните, когда вы в последний раз по-настоящему «видели» дома и прохожих по дороге на работу? Если что-либо становится привычным, мы перестаём обращать на это внимание. Как писал Уильям Джеймс, «каждый прожитый год превращает часть нашего опыта в рутину».

Время начинает идти быстрее. Когда мы заняты одним и тем же, недели и месяцы сливаются в один неразличимый поток.

Способность свежим взглядом смотреть на окружающий мир иногда пробуждается и у взрослых - например, во время путешествий. Поэтому, когда мы возвращаемся из поездки в другую страну, нам кажется, что прошло гораздо больше времени, чем на самом деле, и мы удивляемся, что вокруг по-прежнему ничего не изменилось. Для нас прошли месяцы, а для окружающих мы отсутствовали всего пару недель.

Дело тут именно в количестве информации, которую нам приходится впитывать. Другие запахи, цвета, правила поведения, другая манера разговаривать - всё это выбивается из привычных ходов мышления и потому задерживает на себе наше внимание. Мы уже не погружены в себя, а открыты новым впечатлениям. Время замедляется. День вмещает в себя столько событий, сколько, казалось раньше, он не может в себя вместить.

Эту закономерность можно продемонстрировать с помощью несложных экспериментов. Психолог Роберт Орнштейн ещё в 1960-е годы обнаружил взаимосвязь между временем и воспринимаемой информацией. Он показывал студентам различные изображения и рисунки, а затем просил оценить количество времени, которое занял процесс рассматривания. Участники, которым доставались самые сложные изображения, почти всегда завышали временной интервал.

Те, чьи рисунки располагались в случайном порядке, а не выстраивались в связную историю или логическую последовательность, тоже увеличивали оценку пройденного времени. Логика ускоряет восприятие, поэтому ускоряется и время. Отрывок из фортепианного концерта Рахманинова, скорее всего, покажется вам длиннее аналогичного отрывка из «Музыки для аэропортов» Брайана Ино. Даже если он идёт одинаковое количество времени, информации в нём будет гораздо больше.

С другой стороны, время идёт быстрее, когда нас что-то увлекает.

Поэтому многие склонны «убивать время» за просмотром телепередач, листанием ленты новостей или чтением романов. Казалось бы, во время чтения мы воспринимаем много информации - значит, время должно идти медленнее. На самом деле информационную насыщенность книги невозможно сравнить с насыщенностью даже получасовой прогулки. Во время чтения работает лишь малая часть нашего сознания. Прогулка (если мы внимательны к тому, что происходит), задействует гораздо больше наших чувств и ощущений, чем восприятие текста.

То же самое можно сказать о фильмах и телепрограммах. В состоянии пассивной сосредоточенности время бежит быстро, потому что мы не совершаем собственных действий и не получаем обратной связи от мира. Но сосредоточенность может быть и активной. Михай Чиксентмихайи назвал это состоянием потока или «оптимального переживания». Когда мы полностью погружены в своё дело, время перестаёт иметь значение. Оно будто бы растворяется.

Дело в том, что в состоянии потока растворяется не только время, но и эго. Каждому, вероятно, удавалось пережить моменты предельной сосредоточенности, когда ты есть то, что ты делаешь, и ничего больше. В эти моменты затихает привычная мысленная болтовня, которая обычно сопровождает любое наше действие. Эго - это и есть источник этой болтовни и хаотичной смены внутренних образов. Эго - рассказчик историй, который объясняет, кто мы такие и что здесь делаем, непрерывно судит вас и всех окружающих.

Именно эго заставляет нас мысленно переживать прошлое и представлять будущее.

Поэтому мы прокручиваем в голове ту резкую фразу, которую сказали вчера подруге, и думаем о том, что съедим сегодня на ужин. Именно эго виновато в том, о чём ещё в XVII веке сетовал философ Блез Паскаль: «Мы так неразумны, что блуждаем во временах, нам не принадлежащих, не думая о том, которое дано нам». Моменты растворения эго - это моменты, когда время уже не имеет значения. Всё, что у нас остаётся - это настоящее, которое находится в нашем распоряжении.

Некоторые мыслители уже давно обвиняют эго во всех смертных грехах и называют его патологической формой сознания. С этим трудно согласиться - совсем без эго мы жить всё-таки не можем. Без него мы бы превратились в психотиков, переживающих разрозненные мгновения и не знающих, как связать их в одну жизненную историю.

Эго лучше не уничтожить, а обуздать. Время от времени избавляться от мысленной болтовни и переживать опыт настоящего - значит сохранять контроль над собой и своим временем. Способов этого контроля множество: от до медитации.

Норвежский антрополог Томас Эриксен в книге «Тирания момента» , посвящённой ускоренному темпу современности, перечислил некоторые формы дефицита, характерные для нашей эпохи, которая кажется временем изобилия. Эриксен считает, что сегодня нам особенно недостаёт следующих вещей:

- Неспешный ход времени

- Уверенность

- Предсказуемость

- Осознание своей принадлежности к общности и понимание, кто ты в этом мире

- Обоснованность, понимание и связность

- Чистота окружающей среды

- Кумулятивный, линейный, органический рост

- Истинные переживания (не иронические и не спровоцированные средствами массовой информации)

С середины XX века экономический рост и новые технологии сделали работу гораздо более эффективной. Но, вопреки всему, у нас стало не больше, а меньше свободного времени. То, что остаётся от работы, заполняют развлечения и вездесущая информация. Как пишет Эриксен, «налицо все признаки того, что в эпоху информации невозможно додумать до конца ни одной мысли».

Именно эго обеспечивает уверенность, предсказуемость и понимание того, кто ты в этом мире. И если сегодня нам недостаёт этих вещей, то наше эго не усилено, а ослаблено.

Выходит, что у нас не получится обрести контроль над своим временем только благодаря постоянным путешествиям или мечтам о возврате в невинное детство. Из теории психологической относительности следует, что восприятие времени зависит от количества воспринимаемой информации. Чем больше информации, тем больше времени - но при условии, что восприятие должно быть активным, а не пассивным.

Эта теория также утверждает, что источником субъективного времени является наше эго. Получив контроль над собственным эго, мы получим контроль над временем. И тогда, может быть, наконец перестанем метаться между спешкой и скукой. Оба эти состояния воспринимаются как негативные. Избавившись от них, можно подойти к оптимальному проживанию времени, когда часы тебя не подгоняют, но и не тяготят своей медлительностью.

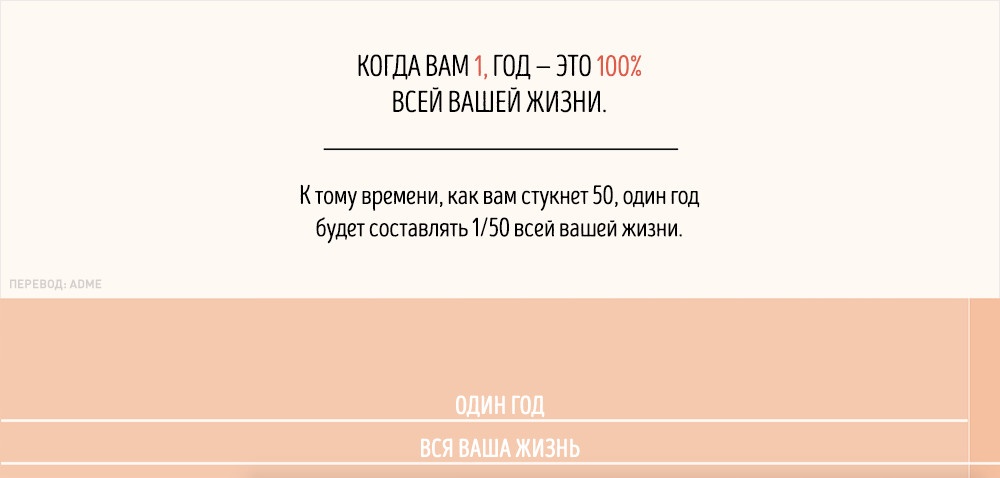

У вас когда-нибудь было ощущение, что последний год пролетел быстрее, чем предыдущий? Почему же так происходит.

Эта шкала времени объясняет, как с годами все больше и больше меняется наше восприятие времени, которое по ощущениям бежит все быстрее и быстрее. Она показывает, как мы чувствуем прожитый год, сравнивая его с нашим «абсолютным» временем.

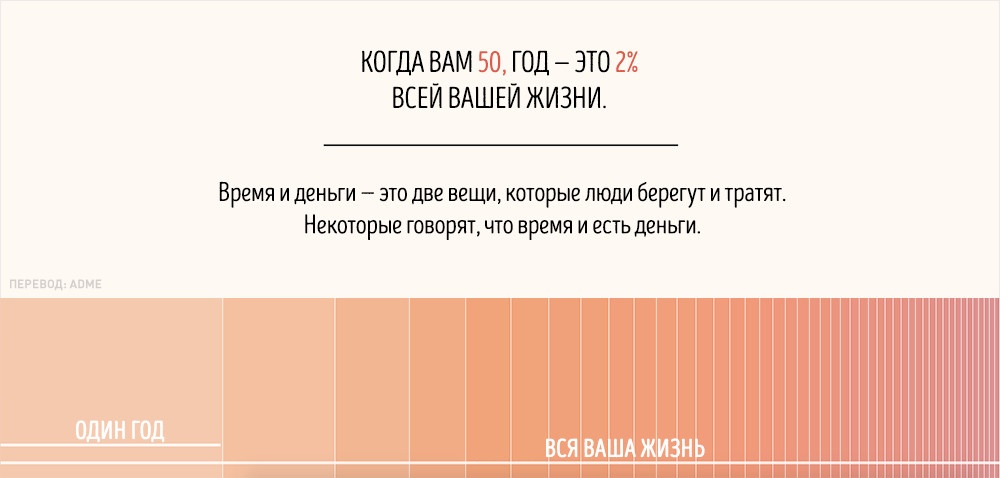

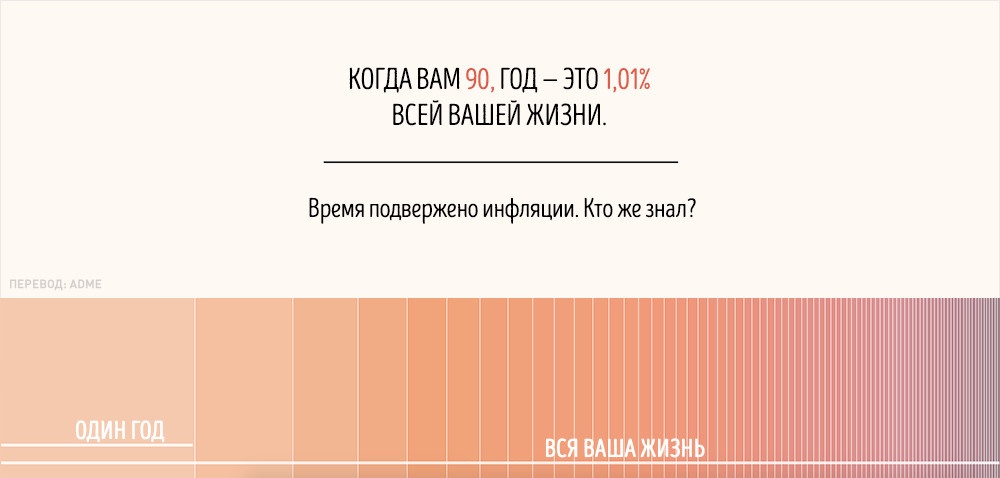

Шкалу придумал консультант по дизайну BMW из Австрии Максимилиан Кинер (Maximilian Kiener), основываясь на высказывании философа Поля Жане. В упрощенной форме оно звучит так: 10-летний ребенок ощущает 1 год как 1/10 всей своей жизни, а 50-летний человек — как 1/50. Между тем вся жизнь, очевидно, представляет собой постоянную (или же абсолютную) величину. Когда ребенку всего 1 месяц, то неделя составляет четверть всей его жизни, а потому, естественно, кажется вечностью. Если вам 14 лет, 1 год составляет около 7% вашей жизни и тоже представляется довольно большим промежутком. Но в возрасте 30 лет неделя — всего лишь крошечная часть жизни, а год для 50-летнего человека — лишь 2% жизни, поэтому вы субъективно ощущаете эти интервалы как незначительные и уверены, что они проходят очень быстро.

Другими словами, чем дольше мы живем, тем короче кажется каждый год относительно всей нашей жизни.

И помните, если вам кажется, что один год пролетает гораздо быстрее, чем предыдущий, вы не сумасшедший, просто вы становитесь старше.

Поэтому смакуйте каждый счастливый момент, ведь через несколько лет эти минуты радости будут проноситься все быстрее и быстрее. Прокрутите шкалу вниз и убедитесь сами.

…И вот в один прекрасный день вам придет напоминание с одной из соцсетей, что у вашего друга сегодня день рождение. Несколько минут покопавшись в памяти вы подумаете: это, наверное, какая-то ошибка, у него день рождения в конце августа. Стоп! Но ведь сейчас конец августа!

Наверняка, многим знакомо подобное ощущение… Ведь, когда мы были детьми, лето длилось целую вечность, а зимних праздников приходилось ждать и того дольше. Неужели время разное для детей, молодежи, людей среднего возраста и пожилых?

ВИНОВАТ МЕТАБОЛИЗМ: КАК СВЯЗАНЫ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Одна из теорий связывает ощущение ускоренного времени с постепенным изменением наших внутренних биологических часов. С возрастом у нас замедляется обмен веществ, что приводит в том числе к изменению частоты пульса, дыхания. Это влияет на тот участок мозга, который принято называть «биологическими часами». Детские биологические часы работают быстрее, а это означает, что в раннем возрасте мы за тот же период времени испытываем больше телесных ощущений (сердцебиений, дыханий), поэтому кажется, что прошло больше времени.

ВИНОВАТ МОЗГ: КАК ВРЕМЯ ЗАВИСИТ ОТ НОВОГО ОПЫТА

Восприятие времени мы автоматически связываем с количеством усвоенной информации. Чем больше нового опыта и знаний мы получаем в текущий момент, тем, как нам кажется, больше времени это занимает.

Этим легко объяснить ощущение замедленного движения во время автомобильной аварии: когда мозг в непривычной для него ситуации обрабатывает очень много информации и получает множество различных сигналов, кажется, что время идет медленно. Те же ощущения получают экстремалы - например, при свободном падении.

Но новый опыт - это не просто разнообразные факты, которые мы, например, каждый день узнаем в интернете. Речь идет о новых навыках, совершенно непривычных переживаниях. Так ли их много у взрослых? С годами нас уже не так просто удивить. Мы все видели и все знаем, вот и кажется, что время летит быстрее.

ВИНОВАТА ПРИВЫЧКА: ПРОКРУЧИВАЕМ ЧАСЫ «НА АВТОПИЛОТЕ»

Чем старше мы становимся, тем меньше мы замечаем происходящее вокруг. А зачем? Старые знакомые, стабильная работа, один и тот же путь домой, наизусть выученные привычки окружающих.

Это состояние, конечно же не с научной точки зрения, называется «жизнь на автопилоте».

Например, мало кто вспомнит детально, как выглядит подъезд, количество ступенек. А вот для детей мир - это незнакомое место, наполненное новыми впечатлениями и удивительными открытиями. Им непонятно, что к чему, и это заставляет быть особенно внимательными к деталям, чтобы ухватить суть взрослого мира. Дети выделяют значительно больше мозговой активности на то, чтобы разобраться со всеми этими интересностями. Многим людям с возрастом вообще мало что интересно, кроме отсутствия пробок по пути в офис.

Взрослые как бы мысленно «вычеркивают» рутину, прокручивают часы жизни, словно видеозапись, а запоминают лишь то, что зацепило или вышло за рамки привычного.

Субъективно кажется, что дни пролетают быстрее: рутина дома, рутина на работе, встреча с другом, рутина, семейный просмотр кино, сон. Только недавно проснулся - и уже опять ночь. У ребенка же каждый час занят отдельной игрой, познанием, собственным открытием. К вечеру значимых для него событий накапливается намного больше, чем у взрослого.

ВИНОВАТА ХИМИЯ: ЧЕМ МЫ ИЗМЕРЯЕМ ВРЕМЯ

За основу этой теории взят биохимический механизм «встроенный природой» в наше тело. Некоторые ученые полагают, что за наше восприятие времени отвечает гормон дофамин, который высвобождается при восприятии новых раздражителей. Это доказывает тот факт, например, что под воздействием наркотиков, обеспечивающих выброс огромного количества дофамина, людям кажется, что время течет очень медленно. Дофамин контролирует пульсирующие от любого раздражителя нейроны.

Например, слуховые нейроны, возбужденные каким-то звуком, начинают передавать сигнал по цепочке, словно рябь расходится по воде. Второй звук начинает новую цепочку, а мозг, сличая цепочки, фиксирует, что прошло определенное количество времени.

С 20-летнего возраста и до старости уровень этого вещества в нашем организме падает. Мозг реагирует на раздражители с перебоями, эти наши внутренние часыначинают спешить, отчего и кажется, что время постоянно ускоряется.

ВИНОВАТ НЕЛИНЕЙНЫЙ ПОДХОД: К ЧЕМУ ПРИРАВНЯТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

Мы воспринимаем время, как некую часть прожитого. Поэтому 12 месяцев - это совсем не одно и то же в разные периоды жизни.

Когда ребенку два года, год для него - это пол жизни. Для десятилетнего год воспринимается, как 10% прожитого. В 20 лет - всего лишь 5%. А в 50 лет - 2%.

Чтобы узаконить такой подход, для измерения прожитых лет жизни надо использовать не арифметическую шкалу, у которой все деления имеют одинаковую длину, а логарифмическую, в которой интервалы не равны друг другу.

Кстати, логарифмическая шкала времени давно применяется при изучении исторических событий. Она показывает наиболее значимые исторические события на одной странице в десяти строках. В истории события далёкого прошлого имеют меньшее влияние на текущие события, чем недавние события. \

Поэтому в строках будет последнее десятилетие с его событиями и изобретениями, в следующей - текущий век, затем уже - целое тысячелетие, в котором люди прошли путь от Средневековья. Далее - 10 тыс лет, где развитие начинается от бронзового века. А еще ниже - неандертальцы, каменный век, включающий в себя десять миллионов лет, палеозой и мезозой, в которые зародились животные и растения, и наконец последняя строка охватывает период 14 млрд лет, в который возникли звезды и галактики.

Если составлять логарифмическую линейку времени отдельного человека, самым важным периодом, влияющим на жизнь, окажутся не последние события, а детство (то есть это обратный вариант). Таким образом первые девять месяцев пойдут отдельной строкой, затем период до 2 лет, 2-5 лет, 5-10 лет, от десяти до 20, от 20 до 40 и от 40 до 80 лет. Согласно этой гипотезе, грудничок в раннице годы жизни настолько же интенсивно меняется, приобретает столько же важных навыков и особенностей личности, сколько и человек от 40 до 80 лет. Конечно, в зрелые годы кажется, что время летит быстро и ничего особенного не происходит…

Но как бы не объяснялась быстротечность дней, унывать не стоит! Ученые давно доказали, что и в суете есть способы замедлить субъективное течение времени: с помощью йоги, практика медитации, концентрации на текущем моменте и многих других методик.

Вы думаете, время измеряется минутами и часами или днями и годами?

Настоящее время спрятано внутри нас , и мы устанавливаем и отмеряем его сами, даже не подозревая об этом.

Помните, как тянулось время в детстве? Дни казались бесконечно длинными, будущее - безмерно далеким, а так хотелось поскорее стать взрослым! Однако чем старше мы становились, тем быстрее бежали дни - не успеешь оглянуться, уже и год прошел, и два, а там и 10 лет остались позади. С возрастом время все больше ускоряет шаг и однажды начинает не просто бежать, а лететь - все быстрее и быстрее.

Почему так происходит? Часы остались теми же - точно так же стрелки отмеряют секунды и минуты, в сутках по-прежнему 24 ч, все за те же 365 дней Земля обегает Солнце, а нам кажется, что темп времени неузнаваемо изменился.

Как астрономическая величина время в нашем мире действительно не меняется (не будем принимать во внимание изменение времени при световых скоростях - едва ли в обозримом будущем кто-то из нас отправится в космический полет). Однако есть еще время физиологическое, которое и играет с нами такие странные шутки.

Где в нас спрятано чувство времени? Как мы оцениваем длительность того или иного события? Как выглядят эти часы?

Одно из объяснений различного восприятия скорости времени у детей и взрослых кроется в особенностях обмена веществ .

В человеческом организме протекают тысячи биохимических реакций - разрушаются износившиеся молекулы и отслужившие свой век клетки, синтезируются новые молекулы и строятся новые клетки. Другими словами, происходит обмен веществ. Скорость, с которой протекает наш собственный обмен веществ, и является нашим внутренним физиологическим временем.

В детстве обмен веществ происходит очень интенсивно . Это связано с тем, что в детском организме бурно происходит рост, для которого требуется больше энергии и больше «строительного материала», то есть преобладают реакции синтеза веществ. Поэтому скорость биохимических реакций выше, то есть за одну и ту же астрономическую временную величину в детском организме случается больше биохимических событий - внутренняя химическая жизнь более насыщена, чем у взрослых. Например, у годовалого ребенка время течет в полтора раза быстрее , чем у взрослого, то есть 1 ч жизни взрослого равен 1,5 ч для младенца. За сутки у малыша набегает «лишних» 12 ч. Вроде немного, а какое внутреннее ощущение темпа жизни - день кажется ребенку нескончаемо долгим!

С возрастом скорость этих реакций замедляется. Взрослому организму уже не нужно так быстро строить новые клетки, так как процессы роста завершились. Необходимо только вовремя проводить «текущий ремонт». Процессы синтеза и распада веществ примерно выравниваются и протекают не так быстро.

В пожилом возрасте процессы разрушения старых клеток уже преобладают над процессами образования новых. Реакции синтеза протекают неспешно, и их скорость становится все меньше. Внутренние часы отмерили всего день, а в природе прошло уже два, и кажется, что время бежит все быстрее и быстрее.

Есть еще одна теория, объясняющая ускорение хода времени с возрастом и основанная на субъективном восприятии продолжительности жизни. Считается, что временные промежутки между повторяющимися событиями своей жизни (между днями рождения, праздниками) люди подсознательно соотносят с прожитыми ими годами. Например, для пятилетнего ребенка год составляет 1/5 его жизни и воспринимается как достаточно длительный период, а для 50-летнего человека тот же год будет равняться 1/50 - гораздо менее продолжительной части уже прожитой им жизни, поэтому с возрастом кажется, что время бежит быстрее.

Вспомните, ведь это действительно так было в детстве - летним каникулам, казалось, не было конца, и ждать новогодних праздников приходилось вечно. Так почему же с годами время как будто набирает ход: недели, а то и месяцы пролетают незаметно, и времена года меняются с такой головокружительной скоростью?

Не является же такое очевидное ускорение времени результатом навалившихся на нас в нашей взрослой жизни обязанностей и забот? Впрочем, на самом деле, исследования показывают, что ощущаемое время действительно движется быстрее для взрослых, наполняя нашу жизнь хлопотами и суетой.

Есть несколько теорий, которые пытаются объяснить, почему наше ощущение времени ускоряется, по мере того как мы становимся старше.

Одна из них указывает на постепенное изменение наших внутренних биологических часов. Замедление обменных процессов в нашем организме, по мере того как мы становимся старше, соответствует замедлению нашего пульса и дыхания. Биологические кардиостимуляторы у детей пульсируют быстрее, а это означает, что их биологические показатели (сердцебиение, дыхание) выше в установленный период времени, поэтому по ощущениям и время длится дольше.

Другая теория предполагает, что течение времени, которое мы ощущаем, связано с количеством новой информации, которую мы воспринимаем. С возникновением большого количества новых раздражителей нашему мозгу требуется больше времени, чтобы обработать информацию - таким образом, этот период времени ощущается дольше. Этим можно было бы объяснить и «медленное восприятие действительности», которое, как часто сообщается, имеет место за секунды до аварии. Столкнуться с непривычными обстоятельствами означает получить лавину новой информации, которую надо обработать.

На самом деле, может такое быть, что, сталкиваясь с новыми ситуациями, наш мозг запечатлевает более подробные воспоминания, так что это наше воспоминание о событии проявляется медленнее, а не само событие. То, что это соответствует действительности, было продемонстрировано в ходе эксперимента с людьми, испытывающими свободное падение.

Но как все это объясняет постоянное сокращение ощущаемого времени по мере того как мы стареем?

Теория гласит, что чем старше мы становимся, тем привычнее становится наше окружение. Мы не замечаем деталей окружающей нас обстановки дома и на работе. Для детей же мир - это часто незнакомое место, где много новых впечатлений, которые можно получить. Это означает, что дети должны задействовать значительно больше интеллектуальной мощи для преобразования своих умственных представлений о внешнем мире. Эта теория предполагает, что таким образом время идет медленнее для детей, чем для взрослых, застрявших в рутине обыденной жизни.

Таким образом, чем привычнее для нас становится ежедневная жизнь, тем быстрее, как нам кажется, пробегает время, а, как правило, привычка и формируется с возрастом.

Было высказано предположение, что биохимический механизм, лежащий в основе этой теории, представляет собой не что иное, как высвобождение нейротрансмиттера (гормона) при восприятии новых раздражителей, которые помогают нам научиться измерять время. После 20 и до старости уровень этого гормона счастья падает, поэтому нам и кажется, что время идет быстрее.

Но все же, кажется, ни одна из этих теорий совершенно точно так и не может объяснить, откуда берется коэффициент ускорения времени, увеличивающийся чуть ли не с математическим постоянством.

Очевидное сокращение продолжительности определенного периода, по мере того как мы взрослеем, предполагает существование «логарифмической шкалы» по отношению ко времени. Логарифмические шкалы используют вместо традиционных линейных шкал при измерении силы землетрясения или громкости звука. Поскольку величины, которые мы измеряем, могут варьироваться и достигать огромных степеней, нам нужна шкала с более широким диапазоном измерений, для того чтобы действительно понять, что происходит. То же самое можно сказать и о времени.

На логарифмической шкале Рихтера (для измерения силы землетрясений) увеличение магнитуды от 10 до 11 отличается от увеличения наземных колебаний на 10%, что не показала бы линейная шкала. Каждый пункт приращения по шкале Рихтера соответствует десятикратному увеличению колебаний.

Но почему наше восприятие времени также должно измеряться с помощью логарифмической шкалы? Дело в том, что мы соотносим любой период времени с частью жизни, которую мы уже прожили. Для двухлетних малышей год составляет половину их прожитой жизни, вот поэтому, когда вы маленькие, и кажется, что дни рождения приходится ждать так долго.

Для десятилетних год - это лишь 10% от их жизни, (что делает ожидание немного более терпимым), а для 20-летних - это всего лишь 5%. Если взять логарифмическую шкалу, то видно, что 20-летнему, чтобы испытать то же самое пропорциональное увеличение времени, которое испытывает 2-летний малыш в ожидании следующего дня рождения, нужно было бы подождать, пока ему не исполнилось бы 30. С учетом всего этого не удивительно, что время, как нам кажется, ускоряется, по мере того как мы становимся старше.

Обычно мы думаем о нашей жизни в масштабах десятилетий - наши 20-е, наши 30-е и так далее - они представляются, как равнозначные периоды. Однако, если взять логарифмическую шкалу, то окажется, что мы ошибочно воспринимаем различные периоды времени как периоды одинаковой продолжительности. В рамках этой теории, следующие возрастные периоды будут восприниматься одинаково: от пяти до десяти, от десяти до 20, от 20 до 40 и от 40 до 80 лет.

Получается, что ваш пятилетний опыт, охватывающий возраст от пяти до десяти лет, по восприятию равноценен периоду жизни, охватывающий возраст от 40 до 80 лет.

Что ж, занимайтесь своими делами. Время летит, независимо от того, получаете ли вы удовольствие от жизни или нет. И с каждым днем оно летит все быстрее и быстрее.