Главная трудность в принятии решения - выбор лучшего варианта, лучшей альтернативы, который обычно происходит в условиях неопределенности. Можно строить правдоподобные догадки о будущем, но нельзя точно знать, к чему приведет выбор того или иного варианта. Кроме того, каждый из вариантов решений имеет, как правило, свои привлекательные

стороны. Сравнение достоинств и недостатков различных вариантов, их оценок по разным

критериям - всегда сложная задача для лица, принимающего решения (ЛПР). Итак, неопределенность и многокритериальность - основные трудности при выборе решений.

Проблема в использовании термина «проблема принятия решений» возникает в тех случаях, когда задача усложняется на столько, что для неё постановки не могут быть сразу определён подходящий аппарат формализации. Постановка задачи становится проблемой, для решения которой необходимо разработать специальные подходы, методы приёмы. Для принятия решений необходимо получить выражение, связывающее цель со средствами её достижения. Данное выражение называют целевой функцией или функцией цели. Если удаётся получить такое выражение, то задача решается практически всегда. Если закон, который связывает цель со средствами, известен, то функцию цели получить легко. Если закон не известен, то стараются определить закономерности на основе статистических исследований. Если это сделать не удаётся, то выбирают или разрабатывают теорию, в которой содержится ряд утверждений и правил позволяющих сформировать концепцию, и на её основе конструируется процесс принятия решений. Если теория не существует, то выдвигается гипотеза, и на её основе создаются имитационные модели, с помощью которых исследуются возможные варианты решений.

Модель формирования функции цели:

Гипотеза, имитационная модель.

Теория, концепция

Закономерность.

Проблемная ситуация

Экономико-математический подход к задачам принятия решений

Хотя задачи принятия решений стары как мир, их научное изучение началось лишь в ХХв. Первыми за них взялись экономисты. Задача выбора - одна из центральных в экономике. Два основных действующих лица - покупатель и производитель - постоянно вовлечены в процессы выбора. Потребитель решает, что покупать и за какую цену. Производитель решает, во что вкладывать капитал, какие изделия следует производить и продавать.

Одним из оснований экономической теории служит положение о рациональности человеческого выбора. Говоря о рациональном выборе, предполагают, что решение человека -это результат упорядоченного процесса мышления. Понятие «упорядоченный» определяется экономистами в строгой математической форме. Вводится ряд формальных утверждений о поведении человека, которые называются аксиомами рационального поведения.

В предположении, что эти аксиомы справедливы, доказывают теорему о существовании функции полезности . Полезностью называют величину, которую в процессе выбора личность с рациональным экономическим мышлением максимизирует. Можно сказать, что полезность - это воображаемая мера психологической ценности различных благ. Человек как бы взвешивает на некоторых «внутренних весах» различные альтернативы и выбирает ту из них, полезность которой больше.

Задачи принятия решений с оценкой полезностей и вероятностей событий были первыми из привлекших внимание исследователей. Постановка таких задач обычно заключается в следующем. ЛПР принимает какие-то решения в мире, где на их результат (исход) влияют случайные события, неподвластные человеку. Однако, зная вероятности этих событий, ЛПР может определить аналитическим путем наиболее выгодный вариант. Отметим, что приданной постановке задачи, варианты обычно не оцениваются по многим критериям, т.е. используется более простое их описание.

Первоначально вероятности событий рассматривались как объективно существующие.

Затем была развита теория полезности при субъективных, определяемых людьми вероятностях - теория субъективной ожидаемой полезности. Люди оценивали вероятность того, как некие события повлияют на результат (выбранную альтернативу).

Применение теории полезности позволило выяснить, что люди часто во все не следуют ее рекомендациям, ведут себя «нерационально» (по отношению к приведенному выше определению рациональности). Повторяющиеся отклонения от «рационального» поведения стали называть парадоксами. Од ним из первых широко известных парадоксов является парадокс Алле: люди устойчиво совершают два противоречивых выбора.

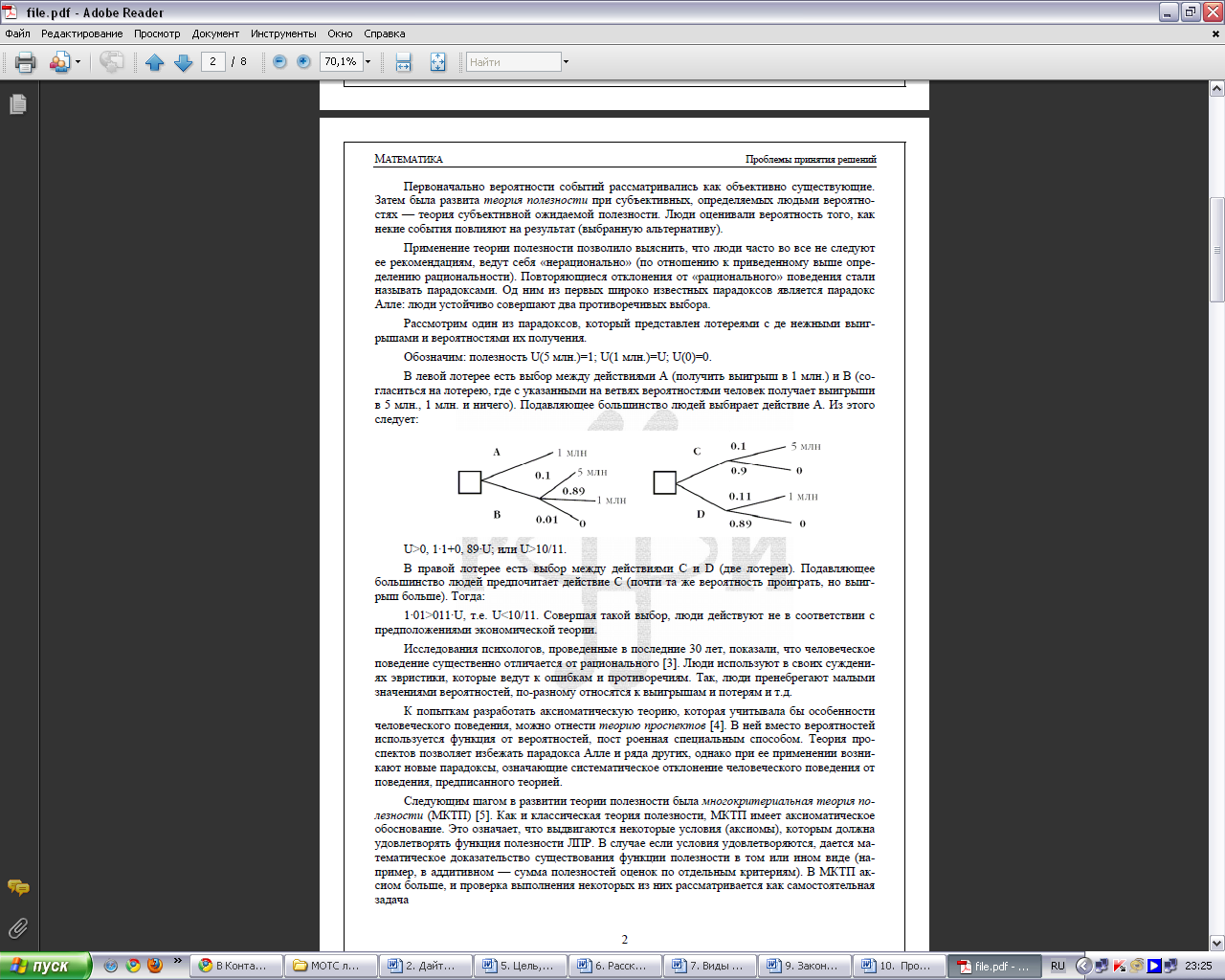

Рассмотрим один из парадоксов, который представлен лотереями с де нежными выигрышами и вероятностями их получения.

Обозначим: полезность U(5 млн.)=1; U(1 млн.)=U; U(0)=0.

В левой лотерее есть выбор между действиями А (получить выигрыш в 1 млн.) и В (согласиться на лотерею, где с указанными на ветвях вероятностями человек получает выигрыши в 5 млн., 1 млн. и ничего). Подавляющее большинство людей выбирает действие А.

Из этого следует:

U>0, 1·1+0, 89·U; или U>10/11.

В правой лотерее есть выбор между действиями C и D (две лотереи). Подавляющее большинство людей предпочитает действие C (почти та же вероятность проиграть, но выигрыш больше).

1·01>011·U, т.е. U<10/11. Совершая такой выбор, люди действуют не в соответствии с предположениями экономической теории.

Исследования психологов, проведенные в последние 30 лет, показали, что человеческое поведение существенно отличается от рационального . Люди используют в своих суждениях эвристики, которые ведут к ошибкам и противоречиям. Так, люди пренебрегают малыми значениями вероятностей, по-разному относятся к выигрышам и потерям и т.д.

К попыткам разработать аксиоматическую теорию, которая учитывала бы особенности человеческого поведения, можно отнести теорию проспектов . В ней вместо вероятностей используется функция от вероятностей, пост роенная специальным способом. Теория проспектов позволяет избежать парадокса Алле и ряда других, однако при ее применении возникают новые парадоксы, означающие систематическое отклонение человеческого поведения от поведения, предписанного теорией.

Следующим шагом в развитии теории полезности была многокритериальная теория полезности (МКТП) . Как и классическая теория полезности, МКТП имеет аксиоматическое

обоснование. Это означает, что выдвигаются некоторые условия (аксиомы), которым должна удовлетворять функция полезности ЛПР. В случае если условия удовлетворяются, дается математическое доказательство существования функции полезности в том или ином виде (например, в аддитивном - сумма полезностей оценок по отдельным критериям). В МКТП аксиом больше, и проверка выполнения некоторых из них рассматривается как самостоятельная

задача. Таким образом, аксиоматические теории имеют строгое математическое обоснование.

Эвристические методы

Применение аксиоматических методов требует проверки выполнения аксиом. Часто такая проверка оказывается большой самостоятельной задачей. Кроме того, построение функции полезности требует огромных затрат времени лица, принимающего решения, и оправдано лишь при наличии значительного количества альтернатив. Эти обстоятельства послужили стимулом для возникновения большого числа нормативных методов принятия решений, не

имеющих теоретического обоснования. Для многих из них общим является использование метода взвешенных сумм оценок критериев . Этот простой метод заключается в следующем.

Тем или иным способом для каждого из критериев определяется коэффициент важности, а также, в количественном виде, полезность оценок по отдельным критериям. Для каждой альтернативы подсчитывается полезность как сумма произведений коэффициентов важности критериев на полезности оценок альтернативы по критериям.

Примером широко известного эвристического многокритериального метода служит метод аналитической иерархии . В этом методе используется попарное сравнение критериев для определения их относительной важности. Результаты сравнения в виде количественных показателей важности заносятся в матрицы, из которых определяются коэффициенты важности критериев. Также попарно сравниваются альтернативы по каждому критерию для определения коэффициентов важности каждой альтернативы по каждому критерию. Далее используется метод взвешенных сумм: коэффициенты важности критериев умножаются на коэффициенты важности оценок альтернатив по критериям и суммируются - так определяется общая полезность альтернативы. Альтернатива с наибольшей полезностью объявляется лучшей.

Недостатки аксиоматических и эвристических подходов к принятию

решений

На наш взгляд, центральная проблема в принятии решений - оказание по мощи ЛПР в сложных задачах выбора. Причем эта поддержка должна оказываться не мифическому существу, а именно человеку, с учетом возможностей и ограничений человеческой системы переработки информации. С этой точки зрения оба представленных выше подхода можно подвергнуть основательной критике.

Прежде всего, как в аксиоматических, так и в эвристических методах неявно предполагается, что человек - это точное измерительное устройство, способное давать безошибочную информацию в количественном виде. В аксиоматических методах проверка согласия человека с аксиомами требует от него точных количественных измерений. Например, при использовании МКТП общая функция полезности может иметь различный вид в зависимости от значения суммы важности критериев. Значения важности критериев получают путем сложных

операций, выполняемых человеком. При этом из психологических исследований известно, что ошибки человека весьма вероятны, однако никак не оговаривается, при каких возможных ошибках сохраняется тот или иной вид общей функции полезности.

В эвристических методах никак не обоснованы ни преобразования ин формации, ни вид функции полезности. В крайнем случае, делаются попытки обосновать их никак не проверяемыми утверждениями, что тот или иной метод «удобен» для ЛПР.

При использовании метода не спасают паллиативные подходы, при которых от человека требуется более простая, качественная информация, преобразуемая далее в числа. Так, в методе аналитической иерархии от ЛПР требуется указать в качественном виде, насколько важность одного критерия больше, чем другого («примерно равны», «больше», «намного больше» и т.д.). Этой шкале словарных оценок поставлена в соответствие шкала численных оценок (от 1 до 9), о которой человек не знает. При этом никак не учитывается, что соотношения между словами и числами различны для разных людей, и это подтверждается в экспериментах.

Очень близки к этому методы теории размытых множеств . Сами измерения совершаются в качественном виде, но затем, при помощи произвольно заданной функции принадлежности, словам ставятся в соответствие числа. Произвол при совершении подобных преобразований очевиден и неустраним.

Все сделанные выше замечания особенно существенны при анализе широко распространенных на практике слабоструктуризованных проблем, например проблем выбора: стратегии проведения реформ, места расположения промышленного предприятия, лучшего проекта, товара при покупке и т.д.

Вербальный анализ решений

Большинство исследователей в области принятия решений признают глубокие противоречия между требованиями нормативных методов и возможностями человеческой системы переработки информации.

Для преодоления этих противоречий разработан вербальный (порядковый) анализ решений. Методы, основанные на этом подходе, имеют многодисциплинарное научное обоснование.

При вербальном анализе к методам принятия решений предъявляются следующие требования:

Естественный язык описания проблемы, используемый ЛПР и его окружением, должен сохраняться на всех этапах ее анализа без каких-либо преобразований в числа;

Способы получения информации от людей должны соответствовать возможностям человеческой системы переработки информации;

Логические операции преобразования словесных переменных (оценок альтернатив по критериям) должны быть математически корректны. Они определяют тот или иной вид решающего правила;

В методах принятия решений должны быть предусмотрены средства проверки информации на непротиворечивость. Кроме того, необходимы методы поиска противоречий в информации, получаемой от ЛПР, и исключения этих противоречий.

Рассмотрим, как можно построить методы принятия решений, удовлетворяющие этим требованиям.

Корректные измерения . Использование количественных измерений в методах принятия решений было связано с надеждами, что они близки к измерениям в естественных науках.

Так, в книге утверждается: «Даже если сегодня полезности выглядят неколичественными, история с теорией тепла может повториться и, на этот раз, c неожиданными последствиями».

На наш взгляд, принятие решений в неструктуризованных проблемах относится к тем областям человеческой деятельности, где количественные, а тем более объективные, способы измерений не разработаны и вряд ли появятся в будущем. Следовательно, необходимо оценить возможности осуществления надежных качественных измерений.

Обратимся к способам измерения физических переменных, применявшихся до появления количественных измерений. Использовались два отношения: Е - отношение эквивалентности и L - отношение превосходства. Е и L удовлетворяют следующим условиям:

1) Е и L - исключают друг друга;

2) L - транзитивно, т.е. из: А лучше В и В лучше С следует: А

3) для двух предметов А и В: либо А эквивалентно В, либо один из них превосходит другой.

Легко увидеть, что такой способ измерений позволяет сопоставлять предметы по одному из их качеств. Например, измерение температуры: прикладывая ладонь к горячим и холодным предметам, человек совершает относительные измерения; используя бинарные отношения Е и L, определяет, какой из них теплее.

Далее возникла необходимость сопоставлять измерения, сделанные разными людьми и в разное время, а также одним человеком с различными предметами. Это стало возможным, когда люди договорились об общих точках шкалы измерений. Например, при измерении температуры тела они мог ли определить эти точки следующим образом: так горячо, что едва можно приложить ладонь; почти не чувствуется разница в температуре; так холод но, что рука сразу замерзает.

Мы видим, что эти определения не очень точны, но они уже создают основу для договоренности. Используя такие или им подобные определения, мы имеем порядковую (оценки упорядочены) шкалу с дискретными оценка ми. Измерение сводится к классификации, где предмет относится либо к одной из оценок, либо принадлежит интервалу между оценками.

Ясно, что построенная таким образом порядковая шкала не может иметь много значений, так как они станут плохо различимы для лиц, производящих измерения. Чтобы легче договориться, надо выделить всем понятные, одинаково ощущаемые точки на шкале и подробно объяснить, что они означают. Поэтому на шкалах должны быть детальные словесные формулировки оценок - градаций качества. Такие градации определяются лицами, строившими

шкалу (например, их интересуют только очень горячие и очень холодные предметы). Таким образом, оценки на порядковой шкале определяются как потребностями лиц, нуждающихся в тех или иных измерениях (в нашем случае - ЛПР), так и возможностью описания оценок в понятном для всех виде.

Именно подобные шкалы можно использовать для измерения субъективных факторов, таких как престиж организации, научный уровень исполнения работ, привлекательность программы реформ и других, типичных для слабоструктуризованных проблем.

Построение решающего правила , или правила оценки альтернатив . В этом случае необходимо использовать психологически корректные способы выявления предпочтений ЛПР. Если мы проанализируем аксиоматические и эвристические методы, то можно выделить три группы операций по переработке информации: с критериями; с оценками альтернатив по критериям; с альтернативами.

Назовем операцию элементарной, если она не может быть разложена на другие, более простые, относящиеся к объектам той же группы (т.е. к критериям, альтернативам и к оценкам альтернатив по критериям).

Нами проведен анализ данных психологических исследований, относящихся к тому, насколько уверенно и надежно выполняет человек ту или иную операцию по переработке информации. Если такие данные имеются, психологическая корректность того или иного метода может быть охарактеризована через психологическую корректность входящих в него элементарных операций по переработке информации.

Этот подход был применен для оценки операций по переработке информации, чаще всего используемых в методах принятия решений. Как показали результаты психологических исследований, при выполнении этих операций ЛПР допускает много противоречий, использует упрощенные стратегии (на пример, исключает часть критериев). Только несколько операций оказались допустимыми в том смысле, что выполнялись ЛПР с малым числом противоречий и с использованием сложных стратегий.

Важно отметить, что почти все допустимые операции имели качественный характер, например: сравнение двух оценок на шкалах двух критериев с ответами ЛПР «лучше», «хуже», «эквивалентно». Другой пример - определение качественных сравнительных вероятностей типа «более (или менее) вероятно».

Причины человеческих ошибок и противоречий заключаются, прежде всего, в ограниченной емкости кратковременной памяти, где и осуществляются основные операции сравнения и выбора. Но, говоря о человеческих ошибках и противоречиях, мы никоим образом не считаем, что человек - «интеллектуальный калека». Наоборот, человеческая система переработки информации прекрасно приспособлена к решению большинства задач, с которыми он сталкивался в ходе своего развития. В определенных пределах человек приспособлен и к решению многофакторных задач при небольшом числе факторов. Кроме того, человек обладает набором эвристик, позволяющих ему решать задачи любой сложности, предварительно упрощая их и приспосабливая к своим возможностям. Но есть задачи, которые сложны для человека. В самом факте их существования нет ничего удивительного: человек - биологическое существо, и у него есть свои пределы во всем (человек не может прыгнуть на 10 м в высоту, обходиться без воды 5 сут. и т.д.).

Точно так же ЛПР не может одновременно учитывать много факторов без использования эвристик. А все эвристики обладают следующим свойством: они хороши для большинства случаев, но есть случаи, когда они ведут к логическим ошибкам, противоречиям.

Использование качественной информации и качественных операций по переработке информации позволяет путем логических преобразований получить правила оценки и сравнения альтернатив, т.е. решающие правила. Логические преобразования, необходимые для сравнения альтернатив, имеют строгое математическое обоснование.

Проверка на непротиворечивость и получение объяснений . При передаче информации и ее обработке люди ошибаются. Они ошибаются существенно меньше при использовании описанных выше корректных процедур получения информации, но все равно ошибаются. Следовательно, информацию, получаемую от человека, надо подвергать проверке.

Весьма эффективны замкнутые процедуры, в рамках которых полученная ранее информация проверяется не прямо, а косвенно: процедура опроса строится так, что вопросы дублируются, но дублирование осуществляется неявно, через другие вопросы, логически связанные с первыми.

Приведем простой пример. Пусть мы хотим упорядочить по ценности четыре объекта:

Попарное сравнение каждого объекта с каждым позволяет получить информацию,

необходимую для проверки сравнений на не противоречивость.

В методах вербального анализа решений предусматриваются: проверка получаемой от ЛПР информации на непротиворечивость; предъявление ЛПР противоречивой информации; способы анализа и исключения противоречий.

Практическая ценность вербального анализа решений

Методы вербального анализа решений имеют на практике существенные преимущества перед аксиоматическими и эвристическими. При сравнении с эвристическими методами можно утверждать, что все процедуры получения информации от ЛПР психологически обоснованы. Все преобразования информации имеют математическое обоснование. Учтены известные черты поведения человека в организациях при принятии решений - возможность поэтапной выработки решающего правила. Методы вербального анализа решений «незаметны» для ЛПР:

он отвечает компьютеру на ряд вопросов, поставленных на привычном для него языке;

1. Точно и конкретно сформулируй проблему, ответив на вопрос: «Что не так, как должно быть?». Проконтролируй полноту определения проблемы.

2. Определи степень отклонения от нормы, сравнив действительное и желаемое. Определи место и время, когда произошло отклонение.

3. Проанализируй проблему.

4. Определи и перечисли все возможные причины, не отвергая ни одну из них.

5. Собери данные по каждой причине отдельно и сочетанию проблем. Выбери наиболее разумную причину.

6. Изменяя ситуацию, определи случаи появления и исчезновения отклонений.

7. Разнообразь и зафиксируй перечень всевозможных решений.

8. Установи наиболее приемлемый критерий для выбора решения.

9. Обдумай каждый вариант решения (выяви возможные позитивные и негативные последствия) и определи наиболее подходящий вариант.

10. Спланируй реализацию решения (определи необходимые ресурсы, предусмотри возможные помехи и осложнения и т.д.).

11. Реализуя решение, анализируй его на успешность, делай выводы, при необходимости – вноси коррективы.

КАК ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

1. Проанализируй ситуацию.

2. Определи пути решения проблемы.

3. Подсчитай ожидаемые результаты.

4. Определи объем и перечень необходимой информации.

5. Определи объем, перечень и источники ресурсов.

6. Определи необходимые, оптимальные условия.

7. Не забудь об индивидуальных, специфических потребностях.

8. Оцени свои желания, проанализируй их с точки зрения целесообразности и выгоды.

9. Всегда имей несколько вариантов для выбора. При выборе оцени каждый вариант, исходя из условий. Не выбирай вариант, который не удовлетворяет хотя бы одному условию.

10. Проанализируй выбор с точки зрения возможных будущих последствий.

КАК СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛАН

1. Формулируй четко и ясно.

2. План должен быть написан.

3. К написанию плана должны быть подключены все, кто будет участвовать в его реализации.

4. Найди людей, которые смогут делать ответственные замечания п плану.

5. Каждый пункт плана должен предусматривать персональную ответственность конкретного лица.

6. План должен включать конкретные даты реализации.

7. Должны быть предусмотрены промежуточные результаты и варианты возможных коррекций.

8. Определи потенциальные проблемы, которые могут возникнуть и запланируй предупредительные действия.

9. Определи потенциальные возможности, которые могут возникнуть и запланируй действия, которые извлекут максимальные выгоды.

10. Определи ведущие мотивы, ответив на вопрос: «Зачем и почему это должно быть?»

11. Дай анализ условий, факторов влияния, возможностей (внутренних и внешних).

12. Установи долгосрочные и краткосрочные цели.

13. Определи приоритеты целей (срочные и перспективные, важные и дополнительные).

14. Дай анализ каждого пункта.

15. По каждому пункту уточни негативный и позитивный потенциал, время и место реализации, необходимые ресурсы.

16. План должен быть конкретным.

17. План должен быть выражен в цифрах.

18. План должен быть достижим.

19. Индивидуальный план должен согласовываться с намерениями и ожиданиями других.

20. Несколько планов должны согласовываться между собой.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЕ

1. Уясни смысл, содержание, значение, необходимость, свою личную роль.

2. Задай вопросы по всем неясностям.

3. Уточни сроки и форму результата.

4. Не обещай по собственной инициативе выполнить задание досрочно.

5. Найди в этом деле собственный интерес.

6. Представь сначала проблему в целом, письменно сформулируй цель и задачи.

7. Раздели всю работу на части, наметь план и график, способы самопоощрения за удачи.

8. Найди резервы более качественного и быстрого выполнения.

9. Приступай к работе сразу, придерживайся намеченных сроков, невзирая на обстоятельства.

10. Психологически возложи на себя всю ответственность. Не перекладывай свою работу на других.

11. Не спеши с окончательными выводами, изучи все возможные варианты.

12. На заключительном этапе посоветуйся с коллегами.

13. Отчитываясь о результатах, объективно покажи достоинства и недостатки.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В СОБРАНИЯХ

1. Приходи вовремя.

2. Сядь напротив председателя.

3. Приготовься.

4. Сделай хотя бы одно важное сообщение.

5. Не говори слишком много.

6. Слушай, чтобы понять.

7. Говори понятно.

8. Придерживайся повестки дня.

9. Ссылайся на идеи других.

10. Позитивно относись к другим.

11. Продемонстрируй свой потенциал.

12. Критикуй идеи, а не людей.

13. В критические моменты – отстраняйся и будь мягок, дай возможность проявить себя другим.

14. Доводи до конца выполнение обязательств.

КАК ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НЕ ХОЧЕТСЯ, НО НЕОБХОДИМО

1. Чередуй неприятное с приятным.

2. Похвали себя в конце.

3. Сконцентрируйся на полезности, выгодности результата.

4. Не переживай о том, как завершить дело, просто начни его делать.

5. Отведи специальное время.

6. Не терзай себя за то, что не сделал. Просто сделай это сейчас.

«АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ВОПРОСНИК ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА»

(Для того, чтобы оформить стратегический план нужно обстоятельно и последовательно ответить на ряд вопросов).

1. Зачем (почему) я (мы) это делаю?

2. Чего я (мы) хочу добиться в конечном счете? Чьи интересы я (мы) при этом затрагиваю? На кого (что) окажет влияние конечный результат?

3. Каковы условия (что, кто, как), влияющие на процесс реализации цели? Какие препятствия? Какие возможности?

4. Что я (мы) делаю хорошо (каковы способности) и что я (мы) делаю плохо (каковы слабости)?

5. Что я (мы) должен сделать немедленно, прежде всего?

6. Что я (мы) должен сделать в перспективе?

7. Каковы компоненты цели самые срочные, важные, перспективные выгодные?

8. Какие пункты плана точно помогают достигать цель, а какие носят условный, второстепенный характер с точки зрения конечного результата?

9. Какие конкретные действия могут свести к минимуму негативные влияния и последствия, а какие усиливают позитив? Кто конкретно несет ответственность за каждое действие? Когда, где и как эти действия должны быть? Что (какие ресурсы) для этого необходимо?

10. Если есть компоненты цели, которые заведомо невыполнимы? Нужно ли ставить новые цели? Не будет ли новый план действий более реальным и целенаправленным?

«НЕСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫХ ШАГОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ»

1. Определи условия (благоприятные и негативные) для реализации плана и необходимые меры для решения поставленных проблем.

2. Определи необходимый конечный результат и способы его достижения.

3. Составь прогноз возможных последствий, изменений.

4. Определи объем, качество и источники необходимой информации.

5. Определи все необходимые ресурсы, источники и сроки их формирования.

6. Протестируй на значимость свои желания и определи приоритетный список.

7. Спланируй несколько вариантов, альтернатив в решении тех или иных проблем, протестируй их на соответствие условиям.

«ПУТИ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ»

1. Продумывание общей стратегической линии планирования, определяющей процесс.

2. Постоянный контроль возможных и необходимых ресурсов.

3. Распределение бюджета на весь процесс.

4. Описание временных элементов в постановке целей.

5. Включение в планы людей, принимающих участие.

6. В случае коллективного достижения целей – определение ограничений задач, делегирование полномочий и ответственности, определение желаемого результата и состояния.

7. Установка приоритетов целей и подцелей.

8. Готовность разрешения конфликтов и противоречий между отдельными целями.

9. Фиксирование собственных коммуникативных способностей, формирование обязательств по специфическим действиям, развертывание смысла каждого подплана.

10. Предусматривание обзоров и контроля, оценок «умирающих» направлений, введение необходимых изменений.

Психологические техники – упражнения, которые нацелены на решение той или иной проблемы .

Я хочу предложить Вам несколько проверенных и эффективных психологических техник, которые позволят Вам начать работу над собой прямо сейчас. Не спешите выполнять все и сразу. Лучше работать дозировано, но системно. Именно такой подход приводит к желаемым результатам.

Для выполнения этих психологических техник Вам понадобиться лист бумаги и ручка. Было бы очень неплохо, если бы Вы проделали эти задания в приятном месте (вне дома и работы). Например, в уютном кафе, в ботаническом саду или парке.

Психологическая техника 1. “Список личной Доблести и Славы ”

Все, чего бы Вы ни хотели достичь в своей жизни, начинается с уверенности в себе. Верить в себя –  значит верить в Высшую Силу и справедливость Вселенной, которая наделила каждого из нас уникальными способностями и талантами, необходимыми для достижения нашей мечты. Об этом написано множество книг, которые Вы, возможно, тоже читали, а “воз и ныне там”. Сделайте это упражнение – оно дает великолепные результаты! Итак, к делу!

значит верить в Высшую Силу и справедливость Вселенной, которая наделила каждого из нас уникальными способностями и талантами, необходимыми для достижения нашей мечты. Об этом написано множество книг, которые Вы, возможно, тоже читали, а “воз и ныне там”. Сделайте это упражнение – оно дает великолепные результаты! Итак, к делу!

Продумайте и запишите все достижения и победы, которые имели место в Вашей жизни с самых юных лет. Это может быть, что угодно. Например, похвальный лист в первом классе, победа в школьном футбольном матче, участие в школьном спектакле, любое призовое место в любом конкурсе, поступление в ВУЗ, удачная защита дипломной работы, окончание любых курсов, первый рабочий опыт, открытие частного бизнеса, заключение первого контракта и т.д.

Есть одно условие – Вы должны перечислить не менее 50 личных достижений.

К этому списку Вы сможете прибегнуть в сложные жизненные периоды. Это –гарантированная психотерапия.

Проделав данное упражнение, прочитайте Ваш список вслух.

Красиво оформите свой список, возьмите его в рамочку и разместите на стене.

Техника 2 «Мои успешные ситуации»

Какие замечательные события произошли в твоей жизни за последний месяц? Это может быть все, что угодно, например, комплимент, который сделали тебе на улице.

Три качества, которые мне в нем нравятся:

Чтобы развить эти черты в себе, я совершу три практических шага:

Техника 4 «Улучшения принятия решений»

Ты стоишь перед выбором, и тебе нужно принять правильное решение. Задай себе эти 2 волшебных вопроса:

1. Как бы я поступил(а), если бы был(-а) достойна лучшего?

2. Как бы я поступил(а), если бы не боялся(-ась)?

Техника 5 «Что мне приносит радость и удовольствие»

Напиши 50 пунктов того, что приносит тебе радость и удовольствие от жизни.

Т ехника 6 «Самооценка»

Закончи предложения:

Я восторгаюсь собой когда…

Я доверяю своему…

Я неподражаем(-а) в…

Мне прекрасно удается…

Мне очень нравится в себе…

Я горжусь собой когда…

Я фантастичен(-а) в ….

Я верен(верна) себе в…

Закончи предложения:

1. Я хочу..

2. Я могу …

3. Я чувствую

4. Я ощущаю (ощущения в теле)…

5. Я думаю (мысли)…

6. Я делаю…

7. Для меня это важно, потому что…

8. Я похож(а) на…

Техника 7 «Умею ли я одобрять?»

Ты знаешь, что в душе каждого человека живет внутренний ребенок. Умение искренне говорить комплименты - это поддержка этого ребенка. Когда мы поощряем, подбадриваем, хвалим человека, его внутренний малыш расцветает, как цветок. И мы легко, без манипуляций создаем прекрасные отношения в любой сфере жизни.

Напиши фразы, которые ты говоришь своим близким.

Делай и все получится!

Введение

В науке общепринято считать, и что подтверждается самой политической практикой, принятие и исполнение политических решений является важным элементом политического процесса, с помощью которого обеспечивается взаимодействие управляемых и управляющих.

Как показал опыт, командно-административный порядок принятия и исполнения политических решений имел отрицательное воздействие на общество, последствия которого более чем очевидны. Одной из примет принятия политических решений в тоталитарной системе стала практически полная безответственность лиц их принимавших, что во многом повлияло на степень эффективности данных решений.

В условиях реформирования белорусского общества и государства, разделения властей как по вертикали, так и по горизонтали, становится актуальной демократизация процедур подготовки и принятия политического решения, анализ их на конфликтогенность, возможность их корректировки.

Цель данной курсовой работы состоит в попытке разобраться в сложном процессе подготовки, принятия, реализации политических решений, а также рассмотреть многочисленные условия и факторы, влияющие на этот процесс, влияние самих решений на жизнь общества.

Задачами курсовой работы являются:

Общая характеристика процесса принятия политического решения и рассмотрение условий в которых он может протекать

Анализ основных этапов подготовки, принятия и реализации политических решений;

Рассмотрение типов политических решений

Объектом изучения данной курсовой работы является политическое решение, как составная часть политического процесса.

Проблемы, касающиеся политических решений, активно изучаются исследователями-политологами, социологами, экономистами и др. Здесь можно привести труды таких авторов, как Атаманчук Г.В., Гаджиев К.С., Демидов А.И., Мельник В.А., Шаран П., Соловьёв А.И. Важное значение имеют работы по теории прогонзирования и принятия управленческих решений В.Н. Цигичко, С.А. Саркисьяна, а также многочисленные учебные пособия и политологические словари исправочники под редакцией Тадевасяна Э.В., Миголатьева, В.П. Пугачёва и других. Из зарубежных авторов следует выделить Г. Шиллера.

Сущность Политического Решения

Принятие и исполнение политических решений образуют внутреннюю сторону механизма воспроизведения политической системы. Они вызываются необходимостью реализовать существующие в обществе политико-управленческие задачи. Выбор центров принятия этих решений, а также указываемые в них цели и средства, пути и этапы соотнесения требований конкретной политической задачи с условиями ее выполнения диктуются интересами и волей экономически и политически господствующих сил.

Любое политическое решение принимается людьми для разрешения конкретной политической ситуации. Если исходить из того, что политическая деятельность есть последовательная, внутренне связанная цепь политических событий и явлений, а также совокупность поступков различных субъектов политики, то в качестве исходного момента, «пускового механизма» всех событий и поступков выступает именно политическое решение. Короче говоря, политическая деятельность любого уровня и любого масштаба начинается с принятия политического решения. И оттого, насколько продуманным и точным является политическое решение, зависит успех или неудача того или иного политического деятеля, репутация политических институтов и организаций.

Политическое решение- это осуществляемый в коллективной или индивидуальной форме процесс определения задач политического действия, выбор определенной программы, обозначающей цель, этапы, способы и практические шаги их достижения.

Политическое решение является центральным элементом управления, поскольку определяет цели и механизмы (средства) ее реализации. Любое политическое решение принимается политическими субъектами для разрешения конкретной политической ситуации.

Политическое решение - это всегда сложный диалектический процесс, начинающийся с появления политической проблемы и заканчивающийся с ее разрешением, снятием.

Политическое решение - это и способ реализации интересов участников политических событий. Политический процесс есть взаимодействие определенных политических позиций, носителей соответствующих взглядов, исполнителей тех или иных политических ролей. Их реализация возможна посредством проведения тех или иных политических мер, действий на основе политических решений.

В силу разносторонности социальных процессов, в которых осуществляется целеполагание, в науке практически никогда не ставился вопрос о выработке универсального, «полного» и единого алгоритма принятия решений. Такой подход обусловлен и неоднозначной интерпретацией данного явления, которое понимают то как определенную технологическую цепочку действий, связанную с получением особого интеллектуального и организационного «продукта»; то как способ реализации интересов конкретных субъектов; то как метод урегулирования конфликтов, предполагающий коррекцию стратегии и тактики целедостижения, и т.д. В целом сегодня все эти разноречивые трактовки можно свести к двум основным подходам к его содержательному описанию и соответствующему конструированию политических технологий: нормативному и поведенческому.

Авторы, придерживающиеся нормативногоподхода, рассматривают принятие решений как совокупность рационально обусловленных действий и процедур, последовательное применение которых способствует выдвижению оптимальных целей и средств их реализации (Р. Абель-сон, А. Леви и др.). Такая исследовательская установка, тесно связанная с основными постулатами теории «рационального выбора», исходит из понимания человека как рационального существа, самодостаточного для выработки устраивающих его оптимальных и в конечном счете эффективных решений. С процессуальной точки зрения таким образом понимаемое принятие решений представляет собой совокупность действий, жестко связывающих оценку проблемы, выбор решения и планируемый позитивный результат. Важнейшими же методами обеспечения такого процесса являются разнообразные математические модели и исследование операций (Б. Ланге, В. Садовский).

Поведенческий подход к трактовке принятия решений (Г. Саймон) основывается на том, что реальные, стоящие перед человеком цели слишком сложны, чтобы их можно было описать с помощью не только количественных, но и качественных методов. Более того, возможных для решения задач альтернатив существует значительно больше тех, которые доступны для рассмотрения человеком, а уж способы реализации так или иначе сформированных целей в еще большей сте- пени сокрыты от человека. В силу этого принятие решений представляет собой уникальный способ взаимодействия конкретных субъектов, формирующих целевую программу своих действий в каждый paз заново складывающихся условиях. Поэтому, как полагают Л. Планкетт и Г. Хейл, принятие решений - это ситуационный процесс, в котором цели, методы и прочие его компоненты постоянно варьируются в зависимости от изменения всего комплекса условий существования конкретной проблемы.

На практике, как правило, используется комплексный подход, сочетающий в себе преимущества обеих моделей, предполагающий использование не только методик качественного описания ситуации, но и средств количественного анализа. Однако и в этом случае сочетание элементов нормативного и поведенческого подходов настолько своеобразно в каждом конкретном случае, что по сути дела опять таки исключает возможности универсализации и алгоритмизации процесса принятия решений в целом.

Одной из задач политических решений является разрешение конфликтных политических ситуаций. Как эффективное средство разрешения политических конфликтов политическое решение зачастую предотвращает развитие конфликта в острую, непримиримую или, еще хуже, вооруженную стадию.

Политическое решение представляет собой осознанный выбор субъектом деятельности варианта действий из многих возможных. При этом принятие политического решения обусловлено диалектикой таких понятий, как свобода и ответственность. Чем выше статус субъекта, принимающего решение, в иерархии участников политических событий, тем выше степень его свободы в выборе вариантов действий. Вместе с тем это означает и более высокий уровень его социальной ответственности за избранный им вариант.

Политическое решение - это и акт волевого усилия того, кто принимает решение. Добиваться поставленной цели в политике -это значит встретить возможное противодействие других участников политических событий, следовательно, предусмотреть проявление значительных волевых усилий по реализации. Политическое решение предполагает также возможность применения санкций в отношении тех субъектов (индивидов, групп, организаций), которые не признают обязательств, налагаемых на них данными целями.

Из этого можно сделать вывод, что политическое решение есть в то же время согласование целей и средств их достижения одним субъектом политической деятельности с целями и средствами, установленными другим субъектом. Политическая жизнь общества есть взаимодействие интересов различных участников политических событий, преследующих свои цели. Их реализация возможна посредством проведения ряда политических мер, действий, в частности, через политические решения.

Политическое решение - это сложное диалектическое переплетение объективного и субъективного в политическом процессе. Практически всегда политическое решение приходится принимать в условиях высокой степени эмоциональной напряженности, вызываемой, с одной стороны, нехваткой времени для спокойного и досконального изучения всех аспектов проблемы и оценки возможных последствий решения, с другой - давлением заинтересо- ванных в том или ином варианте решения групп. Психологическая среда, в которой проходит процесс принятия политического решения, практически всегда является неблагоприятной, серьезно осложняющей поиск наиболее рационального варианта.

Существует ряд условий, соблюдение которых позволяет обеспечить высокий уровень объективности и реалистичности политического решения. Во-первых, важна целесообразность принятия решения. Необходимо иметь четкие ответы на вопросы: зачем принимается решение, с какой целью, для чего? Принимается ли политическое решение под давлением того или иного политика, чтобы удовлетворить его амбиции, или в интересах очень узкой группировки лиц - все это должно быть выяснено до начала работы над политическим решением. Во-вторых, важным из требований является своевременность разработки решения. Всякое политическое действие и тем более предшествующее ему политическое решение должны осуществляться в определенное и подходящее время. Нельзя ни забегать вперед,ни опаздывать. В-третьих, необходима системность в учете факторов, значимых для принятия решения. Необходимо иметь в виду, что любая политическая проблема носит комплексный, многоуровневый характер, обладает множеством аспектов. Поэтому обязательным требованием является всесторонность и полнота анализа и оценки всех данных о ситуации, которую следует изменить политическим решением, всесторонность и полнота анализа и оценки всех последствий принимаемого политического решения. В-четвертых, требуется коррекция, внесение необходимых изменений как в само решение, так и в механизм его реализации, что включает модификацию цели, времени достижения, средств и способов реализации поставленной задачи. Необходимость коррекции возникает вследствие появления новых обстоятельств, условий деятельности, что ведет к изменению ситуации после принятия решения. В-пятых, следует учитывать, что всегда существует опасность неадекватной оценки политической ситуации, она вытекает из объективной неспособности отразить все многообразие составляющих ее элементов, тенденций и противоречий. Упрощение или абсолютизация, преувеличение значения того или иного аспекта политической ситуации ведет к принятию неверного политического решения. Всесторонний учет политической ситуации, ее важнейших, ведущих компонентов, основного звена оказывает решающее воздействие на успех или неудачу процесса принятия решения.

В обществе с достаточно высоким уровнем политической культуры принимаемые решения в основном соответствуют вышеизложенным главным требованиям, и поэтому их реализация не нарушает целостности и стабильности политической системы общества в целом. Там же, где данные требования не учитываются или учитываются не в полной мере, принимаемые политические решения нередко приводят к серьезным политическим кризисам.

Необходимо отметить, что в западной политологии, и прежде всего в США, в годы Второй мировой войны началось формирование специальной теории принятия политических решений. Именно тогда появились исследования, связанные с обоснованием наличных аспектов этой теории: разработка системы соподчиненных решений и условий их оптимальности, рационализация техники их принятия, исполнения и оценки результатов. Первоначально эти исследования были подчинены главным образом военным целям, затем затронули сферу делового мира и лишь после этого стали все шире проникать в область политического управления.

Значительный вклад в развитие теории принятия политических решений внес американский политолог Г. Саймон, сформулировавший ее важнейшие принципы во многих своих работах и прежде всего в таких, как «Административное поведение» (1947) и «Новая наука управленческих решений» (1960). По мнению Г. Саймона, теория принятия решений не только лежит в основе механизма всякого, в том числе политического, поведения в обществе, но и предопределяет характер организационной структуры этого общества. Цельность концепции Г. Саймона состоит в том, что в ней логически связаны между собой различные элементы, относящиеся к проблеме принятия решений, а именно -цель, динамичность внешней среды, организация и ее уровни, иерархия лиц, волевой момент, оценка и выбор альтернативы, критерии выбора и оптимизации, количественное выражение процессов управления, моделирование.

Другой американский политолог, Р. Даль, определил факторы, от которых зависят политические решения. Он считает, что: 1) выбор решения зависит от того, существует ли выбор политических курсов; если возможен лишь один политический курс, невозможно принять решение; 2) характер решения основывается на возможных последствиях каждого из альтернативных курсов; 3) характер решения зависит от значения результатов каждого из альтернативных курсов действия; 4) в сомнительных ситуациях характер принимаемого решения зависит от предположения относительно возможности достижения определенных результатов, от психологической подготовки к риску, учета фактора непредсказуемости.

Субъекты политических решений

Субъектами, принимающими политические решения, являются субъекты политических действий. Такой ответ был бы грубым упрощением вопроса. Как не тождественны понятия «субъекты политических отношений» и «участники политических действий», так не совпадает с ними и понятие «субъекты политических решений». Можно быть активным участником процесса принятия решений, но не участвовать в их выполнении и наоборот.

Субъектами политических решений выступают непосредственно индивиды, граждане, члены общественных организаций либо их представители в выборных органах государственной власти, политических, профессиональных и иных общественных организациях, в компетенцию которых в соответствии с конституцией или уставом входят выработка и принятие решений. Это общее положение нуждается в некоторой конкретизации.

На различных этапах процесса подготовки и принятия решений могут быть задействованы различные социальные субъекты. Так, на этапе выявления проблемы могут заявить о своих интересах самые широкие слои населения, политические партии в целом и общественные организации по интересам. На этапе формулирования и анализа проблемы, не оставляющей равнодушными самые различные социальные слои, на первый план выходят политические партии, общественные организации, эксперты, государственная администрация. На этапе принятия решения в действие вступают представительные органы государства, партийных и общественных организаций. В определенных случаях сам акт принятия решения в зависимости от значения проблемы могут осуществить более или менее широкий круг граждан (собрания) или большинство взрослого населения (референдумы, голосования).

Однако ответ на вопрос «Кто готовит и принимает политические решения?» не всегда может быть дан лишь на основе положений конституции, в которой определяется компетенция различных политических институтов. Вполне возможны ситуации, при которых политические институты, призванные принимать решения, на самом деле являются марионетками, исполняющими волю других лиц. Они лишь придают законную форму подготовленным и принятым закулисно политическим решениям. Поэтому чтобы определить, кто фактически при данном политическом режиме принимает решения, требуется тщательно изучить отношения между политическими элитами и формальными субъектами власти, выявить конкретных лиц или группы, которые контролируют деятельность формальных политических институтов или оказывают на них непосредственное влияние. Такие лица или группы и принимают на деле политические решения.

Типы политических решений

Все разнообразие политических решений можно подразделить на пять типов: 1) законы и постановления высших органов власти; 2) решения местных органов власти; 3) решения, принимаемые непосредственно гражданами; 4) решения высших органов политических партий и общественных организаций; 5) решения местных органов политических партий и общественных организаций. Как видно, первый и второй типы решений принимаются представительными и исполнительными органами власти, третий - непосредственно населением, четвертый и пятый - негосударственными организационными структурами политической системы. Решения, которые принимают непосредственно граждане, могут быть как общего значения (выборы высших органов власти, референдумы), так и местного масштаба (выборы в местные органы власти, общие собрания жителей).

Принимаемые на всех уровнях решения могут иметь различное количество адресатов, в отношении которых намечаются определенные политические действия. Решения высшего органа власти определяют содержание действий как в отношении самой системы органов власти, так и внешней среды. Напомним, что под внешней средой мы понимаем все элементы общественного организма, а также международное сообщество. Решения, принимаемые политическими партиями, общественными организациями и группами, могут касаться их действий по отношению к представительным и исполнительным органам власти, негосударственным общественным структурам, а также любым другим элементам социальной системы. Например, партийное решение может определять позицию партии по той или иной социальной проблеме, по отношению к органам государства и его должностным лицам, к другим политическим партиям или общественным организациям, к тем или иным социальным группам.

Разные типы политических решений характеризуются различным уровнем интеграции социальных интересов. Задачей политического решения, принимаемого на самом высшем уровне в системе власти, является гармонизация разнородных классовых и групповых интересов, общесоциальных, в то время как цель решений местного уровня состоит прежде всего в соединении локального интереса с общесоциальным. Таким образом, решения того и другого уровней, как правило, взаимосвязаны, скоординированы друг с другом.

Выявление социальных проблем

Социальная проблема есть не что иное, как сложности, с которыми сталкиваются люди при их попытках удовлетворить те или иные свои потребности. Субъектам более или менее ясно, в чем состоят их потребности и какие имеются препятствия для их удовлетворения. Смысл же политических действий в том и состоит, чтобы устранять из системы социальных отношений эти препятствия. В реальной политической жизни чаще всего так оно и бывает. Социальные субъекты в той или иной мере всегда сознают, чего они хотят в данный момент и что надо для этого делать. Но их сознание не всегда фиксирует сам процесс выявления своих потребностей и интересов.

В политической жизни бывают, конечно, ситуации, когда социальная группа или общность имеют невыявленные и неосознанные потребности и интересы. В таких случаях группа не в состоянии начать сознательное организованное действие, которое могло бы привести к удовлетворению потребностей. Однако из этого вовсе не вытекает, что невыявленные потребности вообще не существуют и что они не могут себя проявить. Довольно часто в общественно-политической практике встречаются действия отдельных индивидов или общественных групп, которые, на первый взгляд, кажутся необъяснимыми. На самом деле, в основе таких действий, как правило, находятся невыявленные потребности, которые существуют, быть может, в бессознательном состоянии или стали фактом сознания лишь отдельных лиц. Подобные действия сначала возникают как случайные и хаотические, но становятся все более распространенными и упорядоченными по мере того, как потребности, лежащие в их основе, приобретают ясность для все большего числа индивидов.

Таким образом, предварительным условием принятия политического решения являются осознание социальными субъектами своих потребностей и их четкое, ясное формулирование в виде определенных социальных запросов и предпочтений. Если это условие не выполнено, то неизвестно, в чем состоит суть социальной проблемы, которая подлежит разрешению, и есть ли она вообще. Процесс, в ходе которого социальные субъекты осознают свои потребности и преобразуют их в определенные социальные притязания и устремления, называется артикуляцией (от лат. artikulatio - членораздельно, ясно произносить) интересов. Первым этапом артикуляции интересов является выявление социальных потребностей и связанных с ними реальных социальных проблем. Исходным моментом при этом выступают различного рода сигналы о неудовлетворенных потребностях тех или иных социальных групп или общества в целом. В любой политической системе имеются каналы регистрации и передачи в центры принятия решений проявившихся социальных потребностей и интересов. В качестве таковых в первую очередь выступают выборные органы власти, политические партии и общественные организации. Важным источником такой информации являются встречи избирателей с кандидатами в представительные органы, а также с уже избранными туда своими представителями. Следует указать на деятельность специализированных органов государства - планирующих и административных институтов, исследовательских учреждений, социологических центров, советников, экспертов и других. И конечно же, ничем незаменима в этом деле роль средств массовой информации. В условиях демократии они являются, пожалуй, наиболее мощным каналом выражения интересов различных социальных групп.

Помимо указанных формализованных каналов выявления существующих социальных интересов, не менее важны и, так сказать, нецивилизованные формы их проявления. Автор имеет в виду симптомы существования неотложных потребностей в виде мнимо иррациональных случаев индивидуального, коллективного или группового возбуждения: актов насилия, террора, массовых разрушений, уличных беспорядков и т. д. Первой реакцией властей на подобные случаи является их квалификация как бесчинств и хулиганских проявлений. И это соответствует действительности, насилие должно пресекаться независимо от характера причин, его породивших. Но все дело в том, что их причины не исчезают вместе с ликвидацией беспорядков. Они снова и снова в различных формах выходят на поверхность, пока не становятся предметом анализа и принятия решений.

Далеко не по каждой выявленной, сформулированной и преобразованной в конкретные политические требования социальной потребности может быть принято политическое решение. Для того чтобы решение состоялось, то или иное требование должно быть не только четко заявлено, но и в достаточной мере обосновано. Иначе оно не привлечет к себе необходимого внимания тех, кто принимает политические решения, или будет квалифицировано ими как малозначащее. Из сказанного вытекает, что идеологические выразители потребностей не всегда имеют возможность осуществить процесс их артикуляции от начала до конца. Умением обосновывать назревшие социальные проблемы и связанные с их разрешением требования должен обладать каждый защитник групповых интересов.

Обоснованию требований социальных групп служат присущие каждому обществу идеологические ценности, понятые как наиболее общие цели, направляющие социальные действия и обеспечивающие их легитимацию. Однако, как показывает исторический опыт, не всякие потребности могут быть обоснованы принятыми в обществе идеологическими ценностями. В таких случаях социальные группы, сознающие противоречивость своих целей и общественных идеалов, стремятся предварительно внедрить в массовое сознание новую шкалу социальных ценностей и лишь затем приступают к легитимации своих потребностей, т. е. обеспечению их понимания и одобрения со стороны общественности. Такой процесс произошел в странах Восточной Европы на рубеже 80-90-х годов. Здесь сначала социалистические ценности или выдаваемые за таковые ценности традиционного общества были вытеснены из массового сознания либерально-демократическими, после чего оказалась возможной широкая приватизация государственной собственности, обладателем которой стал в основном бюрократический социальный слой - носитель потребности в частной собственности.

Для привлечения внимания соответствующих политических структур к выдвигаемым требованиям используются и подчиненные этой задаче политические действия: создание общественных комитетов с участием людей, обладающих публичным авторитетом; направление в компетентные инстанции делегаций; подача петиций властям; стимулирование потока писем и обращений граждан с выражением определенных требований. В этих целях также используются процедуры формирования общественного мнения и опосредованного воздействия на политиков: распространение «научных» разработок относительно спорной проблемы; публикация в прессе «открытых писем» авторитетных людей; организация маршей протеста для привлечения внимания широкой общественности. Отчаявшиеся социальные группы, переживающие чувство крушения надежд, в качестве крайнего средства привлечения внимания к своим проблемам иногда используют массовые противоправные действия типа разгрома предприятий торговли, захвата зданий, блокирования дорог.

Государство формирует базу данных, достаточную для вычленения требующих решения проблем, вырабатывает перечень наиболее важных для государства проблем («повестка дня»), выделяет и формулирует наиболее значимые среди них вопросы, а также определяет критерии измерения проблемы и достижения успеха в ее решении.

При признании наличия проблемы государство выбирает между тремя альтернативами: 1) обозначить свое нейтральное отношение к ней либо сформулировать ту или иную позицию по отношению к ней, не предпринимая дальнейших действий; 2) умышленно затянуть начало действий по ее реализации; 3) начать активно работать над ее разрешением. В последнем случае у государства также имеется несколько вариантов действий: оно может предпринять действия по решению ситуации без ее анализа; начать затягивать какие-либо действия, чтобы в дальнейших событиях более выпукло высветились причины конфликта и можно было выбрать более выгодные пути его разрешения (государство при этом будет отставать от развития ситуации); постараться передать разрешение проблемы на другой уровень (например, ассоциациям гражданского общества) и начать предпринимать действия по оперативному урегулированию ситуации.

В силу непрерывности процессов прогнозирования, планирования и осуществления целей в государстве, такая схема поиска проблем встраивается в круговую модель управленческого цикла, которая предполагает параллельный анализ ситуации и одновременно уточнение «повестки дня». Как правило, государство рассматривает проблемы в рамках различных концептуальных и теоретических подходов, изменяющих ее значение для выработки его политического курса. Это дает возможность уточнить содержание сложных и масштабных задач, учесть межгрупповой характер государственных интересов. Ведь если поменять значения и ценности, то проблема может попросту исчезнуть из поля зрения государства (Л. Планкетт, Г. Хейл). Такое мультиконцептуальное рассмотрение проблемы позволяет компенсировать характерные для государства издержки диагностики, связанные, к примеру, с игнорированием той или иной частью управляющих явных прoблем в связи с их персональными (политическими) убеждениями и наклонностями (так называемый «мобилизационный наклон»), прикрываемыми ссылками на «общественный интерес», и т.д.

Превращение аналитическими структурами государства тех или иных событий в проблемную для него ситуацию должно иметь обязательные юридические последствия. Причем ситуация должна быть однозначно понятой, фиксировать общесоциальные причины общественных противоречий, прояснять побочные следствия.

Сбор информации

Главным условием выработки "повестки дня" является получение информации, которая, собственно, и создает для управляющих проблемную ситуацию: как отнестись к тому или иному вопросу. При этом, как отмечает известный специалист в области принятия решений Э. Квейд, информация должна быть получена о тех принципиальных моментах, которые должны быть учтены при принятии решений. Такая необходимость предполагает наличие у органов принятия решений возможностей для накопления достоверных сведений о социальных процессах и для их переработки.

Прежде чем стать "сырьем" для принятия решений, полученная информация должна быть соотнесена с ценностными предпочтениями лиц, принимающих решения, а также с действующими правилами и регламентами рассмотрения вопросов. Эти регламенты могут носить макрохарактер (т.е. воплощать конституционно закрепленный порядок принятия решений, например требовать наличия не менее 50% голосов законодателей для того, чтобы включить вопрос в повестку заседания парламента), или учитывать действие факторов, условно говоря, микрополитики (устанавливающих, к примеру, порядок представления мнения экспертов политикам, говорящим от лица государства). И те и другие правила действуют для всех, кто не просто участвует в принятии решений, но и пытается сохранить и укрепить свой властный статус. При переходе властей на резервную систему принятия решений в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций (войн, серьезных внутриполитических кризисов) эти регламенты и правила могут быть отменены и заменены новыми.

Постановка целей

Определение возможных альтернативных решений

Второй этап, на котором осуществляется выбор решения, концентрируется вокруг процесса выработки конкретных целей (подцелей) деятельности. При заинтересованности государства в принятии решений по той или иной проблеме оно должно выработать и рассмотреть различные альтернативы, имея в виду возможность «смены тем», т.е. переключения своего внимания на иные способные резко обостриться проблемы. Выбор цели предполагает сведение всей сложной общественной ситуации к определенным, имеющим количественное выражение параметрам деятельности различных государственных структур и институтов.

Формируя цели государственной политики, управленческие органы анализируют и сопоставляют различные альтернативы решения проблемы, моделируя развитие событий по каждому из выбранных вариантов. Как минимум, рассматриваются три альтернативы: максималистская, безопасная (нейтральная) и минимально возможная. Каждая из них обладает своими «высшими» (выражающими зависимость деятельности государства от ресурсов, информации, времени действий, прошлых обязательств и т.п.) и «низшими» (обусловленными наличием факторов, позволяющих существовать самой проблеме) границами, определение которых и является главной аналитической задачей на данном этапе (Г. Стерлинг).

В сфере государственного управления явно прослеживаются три типа проблемных ситуаций и соответствующих задач, в связи с которыми рассматриваются различные альтернативы действий и принимаются решения. Во-первых, это хорошо структурированные (стандартные) задачи, которые государственные органы периодически решают, например, в связи с появлением определенных условий. В подобных случаях уже имеются отработанные алгоритмы решения, подкрепляемые богатым прошлым опытом, известными сроками, применяемыми обычно средствами и т.д. Как правило, задачи этого типа достаточно быстро переформулируются в цели, содержат разветвленную систему подотчетных действий, компонентов сформулированных и готовых к реализации целей.

К другому типу задач относятся задачи слабо структурируемые, при их решении прогнозы дают не вполне убедительные результаты. И наконец, задачи третьего типа - это неструктурируемые задачи, при оценке которых вообще отсутствуют критерии объективно лучшего и которые не понятны ни с точки зрения целей, ни с точки зрения средств, темпов и ресурсов обеспечения. Необходимые компоненты решения плохо описываются количественно и проявляются лишь по мере развития ситуации. Таким образом, решение этих задач требует творческих подходов, предполагающих разрушение существующих стереотипов и пересмотр ранее известных подходов. В результате эффективность принимаемых в связи с такими ситуациями решений может быть основательно снижена.

Важнейшим средством решения нестандартных (неструктурированных) задач является применение разнообразных аналитических методик, помогающих вычленить цели, определить критерии успеха, нащупать связи между переменными, дать качественную и количественную характеристику ситуации. Как полагает Э. Квейд, подобные методики за счет определения элементов проблемы, о которых существует достаточная информация, могут уменьшить сложность проблемы до управляемых пропорций, а также исключить из анализа наиболее слабые альтернативы и даже рекомендовать варианты действий, приемлемые для всех заинтересованных сторон, даже если они не полностью удовлетворяют их интересам.

Способом уточнения возможностей государства в решении задач всех указанных типов является формулировка подцелей, призванных дифференцировать программу действий государства в связи с конкретными групповыми и индивидуальными исполнителями, снять противоречия между краткосрочными и долгосрочными установками и заложить основы для формирования соответствующих организационных структур.

Необходимо выбрать наиболее предпочтительную модель будущих действий путем сопоставления ее основных параметров с параметрами других моделей, оценки ожидаемого эффекта от предполагаемых действий. Выбор одной альтернативы позволяет сформулировать конечные цели, а также выявить главные (прогнозируемые и непрогнозируемые, управляемые и неуправляемые) факторы, способные повлиять на динамику событий как извне, так и внутри государства.

При этом государственные органы вынуждены ориентироваться на конечный результат, а потому ставить не столько оптимальные, сколько реально достижимые цели, ориентироваться на осуществимые в действительности программы. Лица, управляющие государством, просто вынуждены чураться бесплодных фантазий, учитывать реалии дня, стремиться рационально расходовать ограниченные ресурсы и при всем том принимать во внимание возможность возникновения непредвиденных ситуаций. Важным критерием формулировки целей является и предотвращение дополнительных проблем и противоречий, которые могут проистекать из принятого решения. Управляющие должны действовать так, чтобы удачное в той или иной сфере решение не вызвало разрастания конфликтов в смежных областях и не увеличило груз проблем, лежащих на плечах государства.

Управляемые подталкивают процесс путем предъявления требований к институтам, органам и лицам, принимающим политические решения. Каждое такое требование есть, в сущности, альтернативное политическое решение. Представление социальных потребностей в виде четко сформулированных политических целей и задач есть необходимое условие всякого сознательного политического действия.

С ростом многообразия артикулированных потребностей и интересов возникает необходимость в их систематизации на той или иной концептуальной основе. В политологии процесс формулирования социальных потребностей в виде определенным образом упорядоченных альтернатив государственной политики называется агрегированием интересов (от лат. aggrego - присоединяю). В ходе данной операции различные частные требования, предъявляемые к структурам власти, сопоставляются друг с другом; среди них выявляются более или менее однородные, а затем обобщаются и систематизируются по существенным признакам. При этом одни политические требования могут усиливаться, другие - принимать компромиссный характер, третьи - отвергаться. В результате артикулированное многообразие интересов и требований приобретает определенную согласованность и соподчиненность.

Функцию агрегирования потребностей практически могут выполнять любые общественные структуры» призванные выражать, артикулировать имеющиеся интересы. Однако в высокоразвитых политических системах существуют специализированные институты, которые выполняют роль связующего звена между широким спектром артикулированных интересов и окончательным принятием решений. Важнейшей агрегирующей структурой в демократической политической системе справедливо считается политическая партия. Партии возникают там, где число и многообразие заявленных интересов становится слишком большим, что затрудняет их реализацию путем неформального взаимодействия. В этих условиях партии агрегируют интересы различных социальных групп в политические предложения, а затем стремятся обеспечить себе победу на выборах, чтобы в органах, принимающих решения, оказались лица, которые будут руководствоваться ранее выработанной альтернативной политикой.

Задача трансформации социальных потребностей в конкретные альтернативные требования предполагает наличие для этого у участников политического действия определенных навыков и способностей. Она посильна не каждому социальному субъекту. Это означает, что в процессе подготовки политических решений возникает необходимость выделения индивидов и групп, имеющих способности четко формулировать требования своей группы и тем самым придавать осознанное направление ее действиям. В ходе данного процесса становятся заметными среди других людей отдельные личности - лидеры группы. Им принадлежит роль открытия созревающей воли группы и придания ей первого публичного выражения. Формой такого выражения может быть вызвавшая большой резонанс в тех или иных общественных кругах речь, доклад, выступление, обращение, послание, манифест, статья, книга и т. д. Такого типа индивиды, в политологии называются идеологами, лидерами, активистами. Если же, как это обычно и бывает, они представляют интересы группы путем активной деятельности в рамках институтов политической системы, то их называют также политическими лидерами или, как это было принято вплоть до середины нашего века, вождями.

Выявление социальных потребностей и их формулирование в виде альтернативных решений не остается, однако, исключительно делом социальных групп, организаций и их лидеров. Политический центр, правящая группа также не безразличны к процессу артикуляции социальных потребностей, интересов, и они стремятся не упускать его из-под своего контроля. Дело в том, что неконтролируемый процесс осознания социальной группой своих потребностей может привести к нежелательным для центра последствиям. По мере прояснения потребностей у их носителей появляется социальное возбуждение и готовность к их удовлетворению. Эта готовность непременно переходит в действие, если группа имеет доступ к удовлетворению своей новой потребности, что может серьезно нарушить равновесие социальной системы. Поэтому политический центр, как правило, стремится своими действиями предотвратить дальнейшее усиление названного явления. С помощью имеющихся в его распоряжении средств он может либо тормозить, либо стимулировать процесс артикуляции тех или иных потребностей на начальной его стадии.

Принятие решений

Принятое решение - это лишь возможность успешного достижения цели, поэтому выбор целей является предпосылкой для существования третьего этапа, сущность которого и составляет реализация государством соответствующих решений. Ключевая особенность данного этапа заключается в расширении числа участников управленческого цикла за счет привлечения управляемых и включения механизмов обратной связи. Ведь в государстве, как правило, выполнение решений, во-первых, осуществляется не только и даже не столько теми людьми, которые принимают решение, а во-вторых, эти решения изначально рассчитываются на широкий круг структур и граждан (в том числе и на противников данных решений, которым, тем не менее, предписываются определенные обязанности по выполнению тех или иных задач).

Содержание технологий госуправления на данном этапе, как правило, определяется действием таких принципов, как директивность (предполагающая облечение решений в повелительно-рекомендательную форму), адресность (т.е. обращенность к определенным слоям, структурам, организациям и, следовательно, предписание им соответствующих форм ответственности); законность; наличие резервной системы реализации решений; институциализация контроля за процессом реализации принятых решений; непротиворечивость требований; бесперебойная информация о следствиях и характере реализации целей и т.д. Все это дает возможность государству оперативно производить оценку сведений на основе выработанных критериев ожидаемого успеха, с точки зрения интересов государственной власти в целом (или же организации, ведомства), путем сопоставления целей и результатов своей деятельности, за счет корректировки (по необходимости) собственных действий.

Усложнение технологических приемов зависит и от характера контрагентов государства, в качестве которых могут выступать как все общество (население страны), так и отдельные государственные структуры, другие государства и организации. Связь государства с такими объектами управления может быть весьма различной, а потому применяемые технологии должны быть предельно гибкими, ориентироваться на институты, дающие преимущества в реализации целей, избегать использования явно дисфункциональных методов, применения полумер и т.д. В целом же они могут быть построены на использовании насилия (и даже террора), средств правового урегулирования, техник логроллинга (торга, компромиссов, сделок), манипулирования, убеждения и т.д.

Многообразие стоящих перед государством задач обусловливает выделение внутри данного этапа двух внутренних подэтапов, каждый из которых предполагает использование специфических технологий: подэтап подготовки реализации целей, который включает в себя анализ плана действий, поиск и нахождение ресурсов для реализации задач и ряд других мероприятий; и подэтап оперативного управления реализацией целей, предусматривающий мотивацию субъектов, принятие так называемых «вторичных решений» (т.е. решений, уточненных в связи с развитием ситуации), коррекцию данного процесса, контроль за использованием ресурсов и поведением чиновников и т.п.

В силу того что усиление директивных подсистем государственного управления увеличивает роль и влияние исполнительных органов, возрастает и значение технологий, обеспечивающих правовое и законодательное регулирование деятельности. При этом особую сложность составляет контроль за их применением в тех областях общественной жизни, где государство обладает монополией на предоставляемые населению услуги. В то же время структуры отдельных министерств и ведомств не дают возможности установить индивидуальную ответственность за реализацию принятых решений. Существенное значение имеют и организационные условия повышения эффективности реализации решений: для того чтобы решение состоялось (т.е. чтобы были в срок выполнены запланированные действия), необходимо максимально приблизить органы управляющего Центра к месту событий, предельно децентрализовать систему управления, одновременно повысив самостоятельность ее низовых структур, и т.д.

Как правило, принято выделять несколько основных типов реализации решений: популизм, элитизм, консерватизм, демократизм и радикализм. Каждому из этих типов осуществления политического курса соответствуют определенные методы властного регулирования, характер взаимоотношений властей и населения, информационный режим властвования.

Так, популизм в качестве основного средства достижения властных целей предполагает прямую апелляцию к общественному мнению, непосредственную опору на массовые настроения. Поэтому он неизбежно сориентирован на упрощение, а в ряде случаев и вульгаризацию предлагаемых обществу целей. Правящие элиты пытаются выработать какой-то лозунг, призыв к населению, реализация которого, по их мнению, обеспечит преодоление всех противоречий и быстрое продвижение к успеху. Нередко в таких случаях используются лесть ("коммунисты - во главе общественного прогресса"), запугивание внешней или внутренней угрозой ("правящие круги - во власти мафии"), необоснованные посулы и обещания ("радикальные реформы быстро приведут к подъему экономики"). Наиболее ярко популизм проявляется при харизматическом правлении. Но популистские меры могут выступать составной частью политического курса и при демократических и другого типа режимах, придерживающихся рациональных методов управления.

Отличительная черта элитизма - курс на предотвращение сколько-нибудь значительного участия граждан не только в выработке, но и корректировке решений, на поощрение различных посреднических форм взаимодействия с электоратом, усечение политического информирования общественности, закрытый характер принятия и осуществления политических решений на всех этапах.

При консервативной политике в деятельности властей доминирует установка на сохранение структуры и функций государственных органов власти, традиционных форм и методов политического регулирования. Такие методы управления характерны для стабильных политических режимов, культивирующих внутреннюю приверженность граждан к хранимым и почитаемым в данном обществе ценностям и идеалам. Это неизбежно усиливает патриотические настроения и способствует сохранению целостности общественного и политического организмов.

К прямо противоположным результатам приводит радикализм политического правления. Даже когда стремление революционизировать общество, добиться его качественного переустройства не является самоцелью властей, социальные и политические последствия, вызванные радикальными методами преобразований, редко несут гражданский мир, порядок и улучшение жизни населения. Насилие - основной метод управления революционных режимов - неизбежно превращает власть в смертоносное орудие преобразований, чреватое массовой гибелью граждан.

В отличие от радикализма, пренебрегающего во имя глобальных будущих целей насущными правами и интересами людей, демократизм ориентируется на реальные потребности и запросы граждан, воплощение их неотъемлемых прав и свобод. Культивируя атмосферу взаимоответственных отношений между рядовыми гражданами и элитой, демократическая политика добивается доверия людей, желания лояльно сотрудничать с властями.

Методы принятия решений