4.1. Определение количества энергии, выделяемой при землетрясении

Основными характеристиками землетрясений являются: глубина очага (h), магниту да (М), интенсивность (І) и энергия (Е).

Глубина очага землетрясения обычно находится в пределах от 10 до 30 км, в ряде случаев она может быть значительно больше.

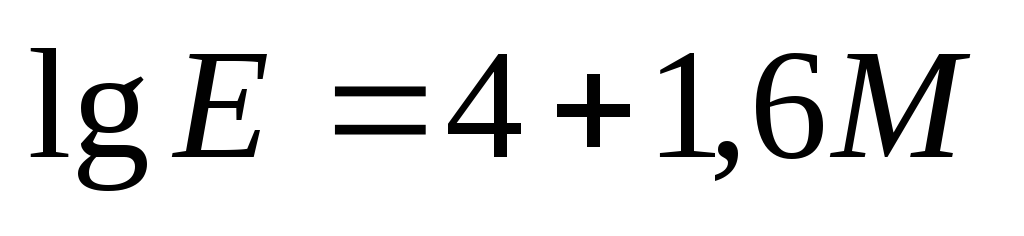

Магнитуда (М) характеризует общую энергию землетрясения и представляет собой логарифм максимальной амплитуды смещения почвы в микронах, измеренной по сейсмограмме на расстоянии 100 км от эпицентра:

Магнитуда (М) по Ч. Рихтеру изменяется от 0 до 8,8 баллов (самое сильное землетрясение). Увеличение её на единицу означает десятикратное возрастание амплитуды колебаний в почве (или смещение грунта) и увеличение энергии землетрясения в 30 раз. Так, амплитуда смещения почвы землетрясения с М = 7 в 100 раз больше, чем с М = 5, при этом общая энергия землетрясения увеличивается в 900 раз.

Сейсмическая

энергия

,

откуда

,

откуда Дж.

Дж.

Шкалу магнитуд землетрясения создал Чарльз Рихтер в 1935 г. . Шкала Рихтера не имеет верхней границы, поэтому её называют открытой. За «0» в шкале принимается энергетический уровень, приравниваемый к освободившейся энергии равной 100 тыс. кг/м, т. е. достаточной для подъёма груза весом 10 т на высоту 1м. Землетрясение, при котором освобождается в 100 раз больше энергии соответствует 1 баллу, ещё в 100 раз больше – 2 балла и т. д. Наибольшее землетрясение на Земле имело магнитуду 8,9 балла. Ученые предполагают, что структура Земли не может сгенерировать землетрясение с магнит удой более 9 баллов.

Интенсивность землетрясений характеризует общую энергию упругих колебаний на поверхности Земли, оценивается по 12-бальной шкале MSK-64. определяется в зависимости от магнитуды М, расстояния R до эпицентра, глубины h и региональных констант а 3 , b 3 , c 3 по формуле , балла, где а 3 =1,5; b 3 =3,0; с 3 =3,5.

– в эпицентре

,

балла

,

балла

– на расстоянии R от эпицентра , балла.

При 3-балльном землетрясении колебания отмечаются немногими и только в помещении; при 5-балльном – качаются висящие предметы и все люди в помещении отмечают толчки; при 6-балльном – появляются повреждения в зданиях, при 8-балльном появляются трещины в стенах, разрушение карнизов и труб. 10-балльное землетрясение сопровождается всеобщим разрушением зданий и нарушением поверхности земли, 12-балльное – приводит к изменению ландшафта.

Некоторые данные о землетрясениях приведены в таблице (4.1).

Таблица 4.1

Данные по землетрясениям

|

Магниту да по Рихтеру |

Среднее число землетрясений в мире за 1 год |

Длительность сотрясений грунта, с |

Радиус района, охваченного сильными сотрясениями грунта, км |

Последствия подземных толчков проявляются в двух фазах. Первая фаза характеризуется приходом продольной волны, двигающейся внутри Земли, которая, достигнув объекта, вызывает часто не разрушительные, но ощутимые толчки.

Время прихода первой волны землетрясения, с:

![]() ,

,

где

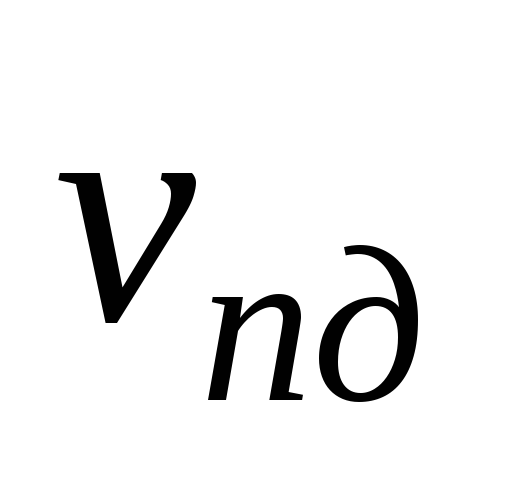

- скорость движения продольных волн,

км/с.

- скорость движения продольных волн,

км/с.

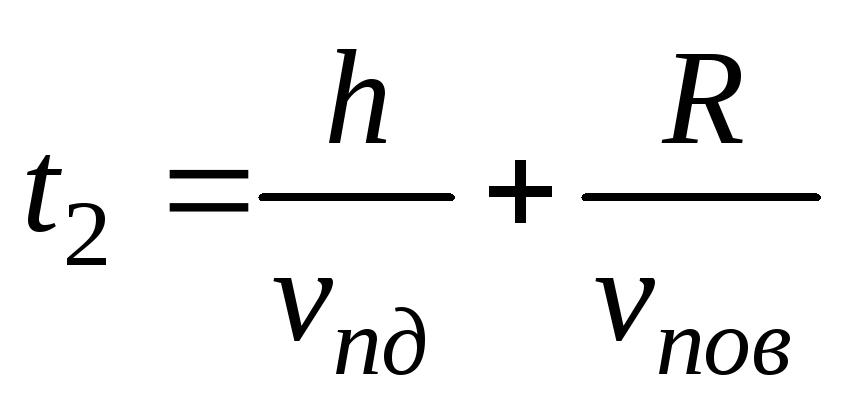

Вторая фаза землетрясения характеризуется суммарным влиянием сейсмических волн на объект: продольных и поверхностных. Последние, возбуждаются продольными волнами и идут от эпицентра по поверхности Земли. Суммарная волна, которая образовывается, имеет большую амплитуду и может служить причиной значительных разрушений. Время ее прихода определяется по формуле

,

с,

,

с,

где

- скорость распространения поверхностных

волн, км/с.

- скорость распространения поверхностных

волн, км/с.

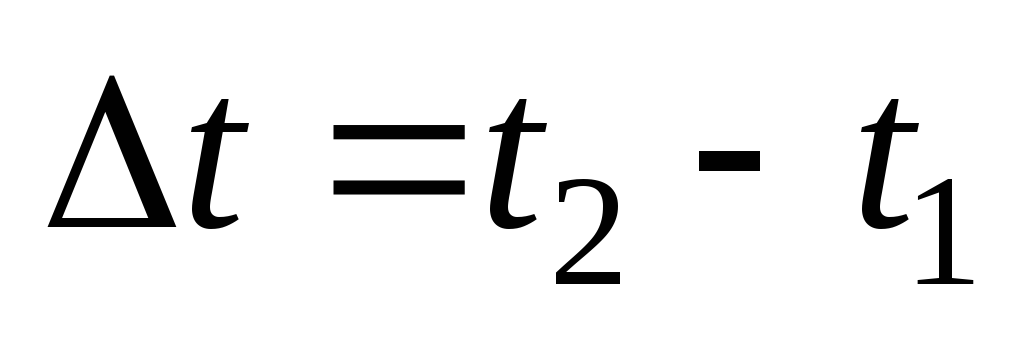

Промежуток времени,

с, необходимый для осуществления

экстренных мер защиты, определяется

как разность:

.

.

4.2. Решение задач

Магнитуда – М=5;

Глубина гипоцентра землетрясения – h=4 км;

Амплитуда записи сейсмографом колебаний грунта – а=20 мм;

Расстояние от объекта «А» к эпицентру R=25 км;

Скорость продольных

волн

=6,2

км/с;

=6,2

км/с;

Скорость

поверхностных волн

=0,9

км/с.

=0,9

км/с.

Определить параметры землетрясения и время для принятия экстренных мер защиты.

1. Определяем интенсивность землетрясения (I).

1.1. В эпицентре.

где М – магнитуда (М=5);

а 3 – константа региона (а 3 =1,5);

b 3 – константа региона (b 3 =1,5);

c 3 – константа региона (c 3 =3,5);

h – глубина гипоцентра (h =4 км).

1.2. На расстоянии R от эпицентра

где R – расстояние от эпицентра (R = 25 км).

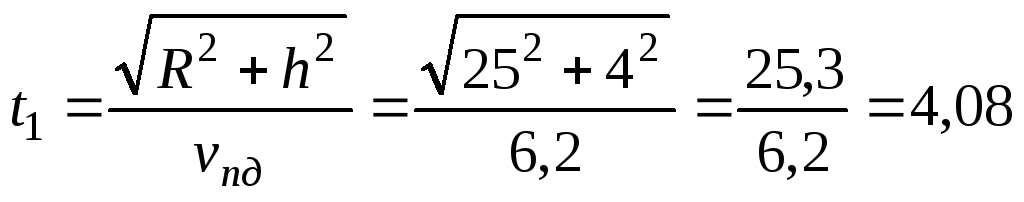

2. Определяем время прихода первой волны землетрясения

сек,

сек,

где

- скорость продольных волн (

- скорость продольных волн ( = 6,2 км/с).

= 6,2 км/с).

3. Определяем время прихода суммарной волны (второй фазы землетрясения)

где

- скорость распространения поверхностных

волн (

- скорость распространения поверхностных

волн ( =

0,9 км/с).

=

0,9 км/с).

4. Определяем время

для осуществления экстренных мер защиты

( )

)

Вывод: Для осуществления экстренных мер защиты людей от землетрясения необходимо 24,3 сек.

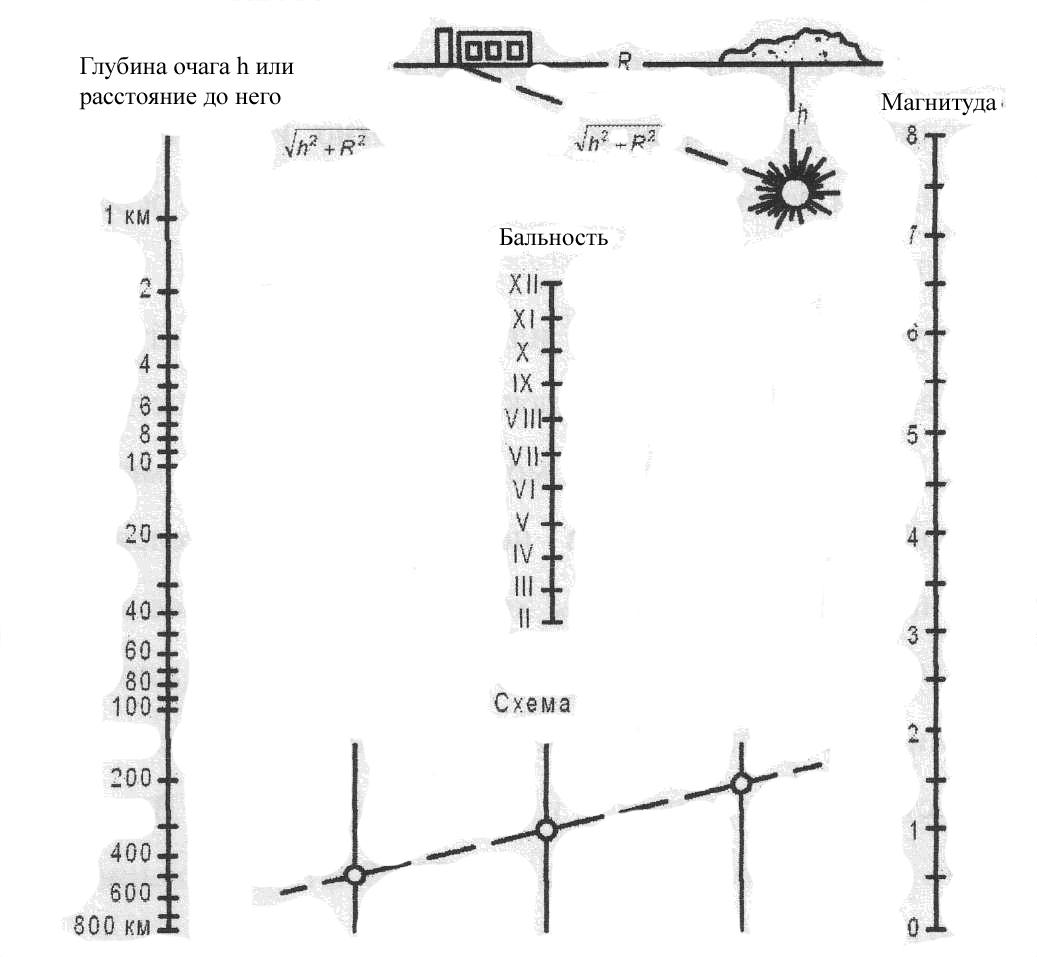

Оценка параметров землетрясения с использованием номограмм.

На практике для быстрого оценивания параметров землетрясения целесообразно использовать номограммы.

1. По номограмме (рис. 4.2) определяем магнитуду в эпицентре землетрясения (R) при условии размещения сейсмостанции от эпицентра на расстоянии R = 300 км.

Зная амплитуду записи сейсмограммы колебаний а = 20 мм и его расстояние от эпицентра равное 300 км, определяем магнитуду М, которая равна М= 5,3.

2. По номограмме (рис. 4.3) определяем интенсивность землетрясения (I) в эпицентре (А).

При глубине гипоцентра (глубина очага землетрясения) h = 4 км и магнитуды М = 5, интенсивность землетрясения равна I = 9 баллов.

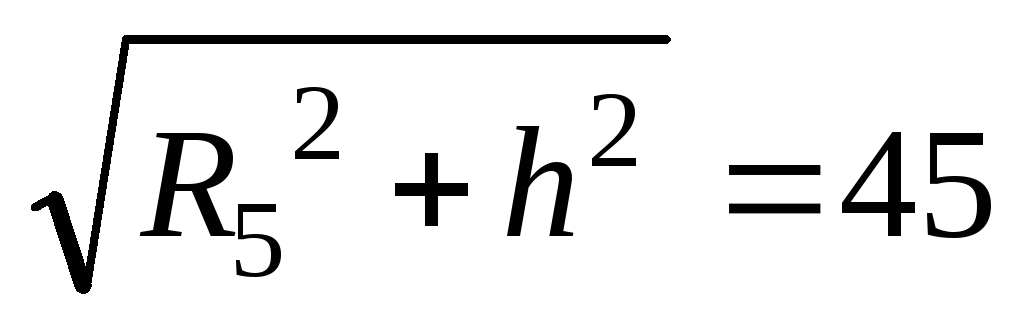

Для определения интенсивности землетрясения на объекте, находим расстояние от эпицентра до объекта

где R = 25 км (по условию задачи), h = 4 км (по условию задачи).

При этих данных

интенсивность землетрясения по номограмме

будет равна

балла.

балла.

Таким образом, здание находится в зоне незначительных разрушений, которые характеризуются повреждением стен (трещин, отваливание штукатурки), дверей (перекашивание блоков, выбиты оконные стекла).

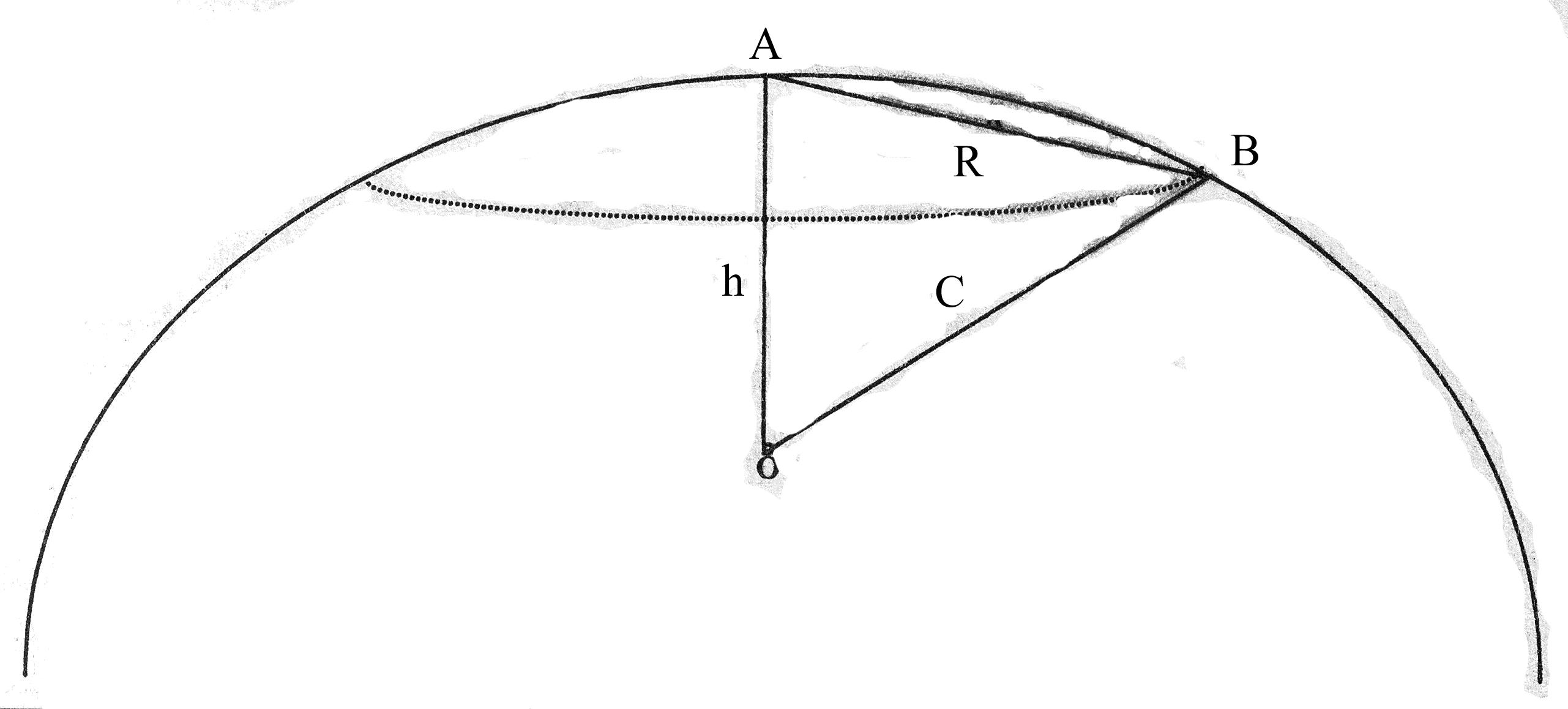

Рис. 4.1. Схема землетрясения: О – гипоцентр (очаг землетрясения); А – эпицентр; В – очаг поражения; h – глубина очага землетрясения, где h =ОА; R – эпицентральное расстояние; С – гипоцентральное расстояние

Рис. 4.2. Номограмма для определения магнитуды в эпицентре землетрясения

Рис. 4.3. Номограмма для определения интенсивности землетрясения

3. Определяем площадь центра поражения.

Для этого вначале находим расстояние R 5 от эпицентра, что соответствует границе с интенсивностью землетрясения 5 баллов.

Соединив на номограмме (рис. 4.3) величины на шкалах бальности (5 баллов) и магнитуды (М=5,3) получаем, что R 5 равно:

км, тогда

км,

км, тогда

км,

где R 5 – расстояние от А до Б при бальности 5 баллов.

Площадь зоны поражения равна

4. Определяем время прихода первой волны землетрясения

сек,

сек,

где

- скорость продольных волн (

- скорость продольных волн ( = 6,2 км/с).

= 6,2 км/с).

5. Определяем время прихода второй волны землетрясения (разрушительной)

где

- скорость распространения поверхностных

волн

(

- скорость распространения поверхностных

волн

( =

0,9 км/с).

=

0,9 км/с).

6. Определяем время

для принятия экстренных мер защиты ( )

)

Вывод: Для принятия экстренных мер защиты людей от землетрясения необходимо 24,3 сек.

Варианты заданий для самостоятельного решения задач студентами предложены в «Приложении 1».

4.3. Оказание помощи пострадавшим

При крупных землетрясениях люди могут оказаться в завалах. В условиях длительного сдавливания мягких тканей отдельных частей тела, нижних или верхних конечностей может развиться очень тяжелое поражение, получившее название синдрома длительного сдавливания конечностей или травматического токсикоза. Оно обусловлено всасыванием в кровь токсических веществ, являющихся продуктами распада сдавленных мягких тканей.

Пораженные с травматическим токсикозом жалуются на боли в повреждённой части тела, тошноту, головную боль, жажду. На повреждённой части видны ссадины и вмятины, повторяющие очертание выступающих частей давивших предметов. Кожа бледная местами синюшная, холодная на ощупь. Повреждённая конечность через 30-40 минут после ее освобождения начинает быстро отекать.

В течение травматического токсикоза различают 3 периода:

Промежуточный;

Поздний.

В раннем периоде сразу же после травмы и в течение 2 часов сознание у пораженного сохранено, он возбуждён, пытается освободиться из завала, просит о помощи. После пребывания в завале в течение двух часов наступает промежуточный период. Возбуждение проходит, пораженный становится относительно спокойным, подаёт о себе сигналы, отвечает на вопросы, периодически может впадать в дремотное состояние, у него отмечается сухость во рту, жажда, общая слабость. В поздний период общее состояние пострадавшего резко ухудшается: появляется возбуждение, неадекватная реакция на окружающее, возникает бред, озноб, рвота, зрачки сначала сильно суживаются, а затем расширяются, пульс слабый и частый. В тяжелых случаях наступает смерть.

Обнаружив человека в завале, прежде всего, нужно осмотреть это место и принять меры к освобождению пострадавшего. Завал разбирают осторожно, чтобы он не обрушился. Из завала можно извлекать человека только после полного освобождения от сдавливания.

При оказании первой медицинской помощи на раны и ссадины накладывают стерильную повязку. Если у пораженного холодные, синюшного цвета, сильно поврежденные конечности, на них накладывают выше места сдавливания жгут. Это приостановит всасывание токсических веществ из раздавленных мягких тканей в кровеносное русло. Жгут надо накладывать не очень туго, чтобы полностью не нарушить притока крови к поврежденным конечностям.

В случаях, когда конечности тёплые на ощупь и повреждены не сильно, на них накладывают тугую бинтовую повязку. После наложения жгута или другой бинтовой повязки шприц-тюбиком вводят противоболевое средство, а при его отсутствии назначают прием 50 грамм водки. Поврежденные конечности, даже при отсутствии переломов, иммобилизуют шинами.

С первых же минут оказание первой медицинской помощи пораженному показаны горячий чай, кофе, обильное питьё с добавлением питьевой соды по 2-4 грамма на приём (до 20-40 грамм в сутки). Сода способствует восстановлению кислотно- щелочного равновесия внутренней среды организма, обильное питьё - выведению токсических веществ с мочой.

Пораженных с травматическим токсикозом как можно быстрее и бережнее на носилках доставляют в медицинское учреждение.

Признаками ушиба поверхностно расположенных мягких тканей являются боль, припухлость, кровоподтек. При оказании первой медицинской помощи пострадавшему накладывают давящую повязку, применяют холод, создают покой. Сильные ушибы груди или живота могут сопровождаться повреждением внутренних органов: лёгких, печени, селезёнки. Необходимо на место ушиба положить холодный компресс и срочно доставить пораженного в медицинское учреждение.

При травмах головы возможно повреждение головного мозга: ушиб или сотрясение. Признаками ушиба головного мозга являются головные боли, подташни- вание, а иногда и рвота, сознание у пострадавшего сохранено. Сотрясение головного мозга сопровождается потерей сознания, тошнотой и рвотой, сильными головными болями, головокружением. Первая медицинская помощь при ушибе и сотрясении головного мозга заключается в создании полного покоя пораженному и применении холода на голову.

Растяжение связок происходит при неудачном прыжке, падении, поднятии тяжести. В поврежденном суставе появляются боли, образуется припухлость, ограничиваются движения. При оказании первой помощи производят тугое бинтование, применяют холод на поврежденный сустав, обеспечивают покой поврежденной конечности.

Вывихи возникают при смещении суставных поверхностей костей. При этом нарушается целостность суставной сумки, иногда разрываются связки. Вывихи могут быть в нижнечелюстных и межпозвонковых суставах. Основные признаки вывихов суставов конечностей: боль в суставе, нарушение движений в нём, изменение формы сустава, укорочение конечности и вынужденное её положение.

Оказывая первую медицинскую помощь при вывихе, не следует пытаться его вправить - этот обязанность врача. При вывихах сустава создают покой конечности, а при вывихах в крупных суставах наряду с покоем рекомендуется ввести обезболивающее средство.

Приложение 1

Варианты решения задач по определению параметров землетрясения и принятия экстренных мер защиты людей

|

варианта |

Глубина гипоцентра землетрясения, h км |

Амплитуда записи сейсмографом колебаний грунта, а мм |

Магнитуда, М |

Расстояние от объекта А к эпицентру R, км |

Скорость продольных

волн

|

Скорость

поверхностных волн

|

Продолжение приложения 1

Литература

- глубина очага землетрясения;

- магнитуда и интенсивность энергии на поверхности земли.

- шкала Рихтера, которая использует величину магнитуды (1

- шкала Меркалли интенсивности землетрясения - 12-балльная; модифицированная шкала Меркалли ММ - в США; в некоторых странах Европы - шкала Меркалли КЗ;

- шкала MSK-64 (шкала Медведева, Шпонхойера, Карника), рекомендо-ванная ЮНЕСКО, по интенсивности энергии - 12-балльная;

- шкала ИФЗ, весьма близкая к шкале Меркалли, рекомендована и положена в основу СниП-11-7-81 "Строительство в сейсмических районах".

Л.В. Порядочний, В. М. Заплатинський. Безпека в надзвичайних ситуаціях та цивільна оборона. Навчальний посібник. - Київ: 2003. - 300 с.

В.М. Шоботов. Цивільна оборона. - К.: 2004. - 439 с.

Е.П. Шубин Гражданская оборона. Учебное пособие. - М: Просвещение, 1991. - 223 с.

О.П. Депутат та інші. Цивільна оборона. Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2000.-336 с.

СЕЙСМОЛОГИЯ И ТЕКТОНИКА -науки, занимающиеся изучением земле трясений и развитием земной коры.

Сейсмические волны, возникающие при землетрясениях, используются и для изучения внутреннего строения Земли , достижения в этой области послужили основой для развития методов сейсмической разведки. Наблюдения за землетрясениями ведутся с древнейших времен. Детальные исторические описания, надежно свидетельствующие о землетрясениях с середины 1 тыс. до н.э., даны японскими учеными. Большое внимание сейсмичности уделяли и античные ученые и другие. Систематические инструментальные наблюдения, начатые во 2-ой половине 19 в., привели к выделению сейсмологии в самостоятельную науку (Б.Б.Голицын, Э.Вихерт, А.Мохоровичич, Ф.Омори и др.).

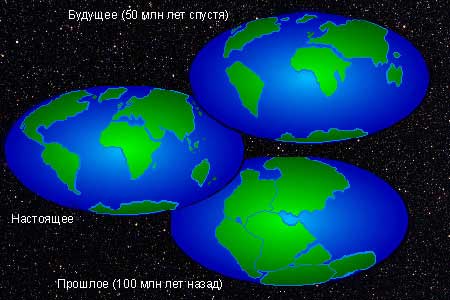

Взглянув на современную карту мира, можно заметить, насколько хорошо совмещаются очертания береговой линии Африки и Америки, если «убрать» разделяющий их океан. Сотни миллионов лет назад весь массив суши земного шара составлял единый первичный континент - Пангею . Позднее он раскололся на части (нынешние континенты), которые, медленно дрейфуя, заняли свои теперешние места на земном шаре. С теорией дрейфа континентов тесно связано имя немецкого геофизика Альфреда Вегенера, опубликовавшего ее первое подробное изложение в 1912.

Выделяются три основных типа границ плит: дивергентные - на них плиты раздвигаются, там образуется новая океаническая кора; трансформные - по этим границам плиты скользят друг относительно друга в противоположных направлениях, конвергентные - у этих границ плиты сходятся, причем одна из них подвигается под другую и погружаются в мантию (на рисунке отображены красным цветом).

«Новая глобальная тектоника» (тектоника литосферных плит) - тектоническая гипотеза, предполагающая, что литосфера разбита на крупные плиты, которые перемещаются по астеносфере (слой пониженной твердости и прочности под литосферой) в горизонтальном направлении. Близ срединно-океанических хребтов литосферные плиты наращиваются за счет вещества, поднимающегося из недр, и расходятся в стороны (спрединг); в глубоководных желобах одна плита поддвигается под другую и поглощается мантией (субдукция) мантией. Там, где плиты сталкиваются между собой, возникают складчатые сооружения.

Сейсмология изучает и связанные с землетрясениями явления. выясняются причины землетрясений, связь с тектоническими процессами и возможность предсказания. Используется для исследования внутреннего строения Земли и определения положения важнейших границ раздела между ее «твердыми» оболочками и решаются задачи по сейсмическому районированию и микрорайонированию. Как самостоятельная наука существует со второй половины 19 в.

Тектоника изучает не только развитие структуры земной коры, но и ее изменения под влиянием тектонических движений и деформаций, связанных с развитием Земли в целом. Представления, объясняющие деформации и движения земной коры, выражаются в гипотезах мобилизма и фиксизма. Начало развития тектоники относится к 16-17 вв. В 20 в. она оформилась как самостоятельная отрасль геологии.

Вулканы.

Вулкан (от лат. vulcanus - огонь, пламя), геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Различают действующие, уснувшие и потухшие вулканы, а по форме - центральные, извергающиеся из центрального выводного отверстия, и трещинные, имеющие вид зияющих трещин или ряда небольших конусов. Основные части вулкана: магматический очаг (в земной коре или верхней мантии), жерло - выводной канал, по которому магма поднимается к поверхности; конус - возвышенность на поверхности Земли из продуктов выброса вулкана, кратер - углубление на поверхности конуса вулкана. Лавовый купол имеет округлую в плане форму и крутые склоны, прорезанные глубокими бороздами. В жерле вулкана может образоваться пробка застывшей лавы, которая препятствует выделению газов, что впоследствии приводит к взрыву и разрушению купола. Крутосклонный пирокластический конус сложен чередующимися прослоями пепла и шлаков. Щитовой вулкан с большим кратером (кальдерой), и тонким покровом застывшей лавы на поверхности. Излияния лавы могут происходить из кратера на вершине или через трещины на склонах. Внутри кальдеры, а также на склонах щитового вулкана встречаются воронки обрушения. Конус стратовулкана состоит из чередующихся слоев лавы, пепла, шлаков и более крупных обломков. Современные вулканы расположены вдоль крупных разломов и тектонических подвижных областей (главным образом на островах и берегах Тихого и Атлантического океанов). Активные действующие вулканы: Ключевская Сопка и Авачинская Сопка (Камчатка, Российская Федерация), Везувий (Италия), Исалько (Сальвадор), Мауна-Лоа (Гавайские о-ва) и др.

Состав вулканических пород.

Существует множество типов вулканических пород, различающихся по химическому составу. Чаще всего встречаются четыре типа, принадлежность к которым устанавливается по содержанию в породе диоксида кремния: базальт - 48-53%, андезит - 54-62%, дацит - 63-70%, риолит - 70-76%. Породы, в которых количество диоксида кремния меньше, в большом количестве содержат магний и железо. При остывании лавы значительная часть расплава образует вулканическое стекло, в массе которого встречаются отдельные микроскопические кристаллы. Исключение составляют т.н. фенокристаллы. Цвет вулканического стекла зависит от количества присутствующего в нем железа: чем больше железа, тем оно темнее.

Действующие вулканы земли.

К действующим относятся вулканы, извергавшиеся в историческое время или проявлявшие другие признаки активности (выброс газов и пара). Всего известно примерно 2500 извержений 500 таких вулканов.

Многие вулканические островные дуги, по-видимому, связаны с системой глубинных разломов. Центры землетрясений располагаются примерно на глубине до 700 км от уровня земной поверхности, т.е. вулканический материал поступает из верхней мантии. На островных дугах он часто имеет андезитовый состав, андезиты по своему составу сходны с континентальной земной корой, в этих районах кора наращивается за счет поступления мантийного вещества. Вулканы, действующие вдоль океанических хребтов (например, Гавайского), извергают материал преимущественно базальтового состава. Эти вулканы, сопряжены с мелкофокусными землетрясениями, глубина которых не превышает 70 км. Поскольку базальтовые лавы встречаются как на материках, так и вдоль океанических хребтов, предполагают, что непосредственно под земной корой существует слой, из которого поступают базальтовые лавы.

Источники тепла.

Одной из нерешенных проблем проявления вулканической активности является определение источника тепла, необходимого для локального плавления базальтового слоя или мантии. Такое плавление должно быть узколокализованным, поскольку прохождение сейсмических волн показывает, что кора и верхняя мантия обычно находятся в твердом состоянии. Более того, тепловой энергии должно быть достаточно для плавления огромных объемов твердого материала. Например, в США в бассейне р.Колумбия (штаты Вашингтон и Орегон) объем базальтов более 820 тыс. км 3 , такие же крупные толщи базальтов встречаются в Аргентине (Патагония), Индии (плато Декан) и ЮАР (возвышенность Большое Кару). Сейчас есть три гипотезы. Одни геологи считают, что плавление обусловлено локальными высокими концентрациями радиоактивных элементов, но такие концентрации в природе кажутся маловероятными, другие предполагают, что тектонические нарушения в форме сдвигов и разломов сопровождаются выделением тепловой энергии. Есть еще одна точка зрения, согласно которой верхняя мантия в условиях высоких давлений находится в твердом состоянии, а когда вследствие трещинообразования давление падает, она плавится и по трещинам происходит излияние жидкой лавы.

Землетрясение - это просто колебание грунта. Волны, которые вызывают землетрясение, называются сейсмическими волнами; подобно звуковым волнам, расходящимся от гонга при ударе по нему, сейсмические волны также излучаются из некоторого источника энергии, находящегося где-то в верхних слоях Земли. Хотя источник естественных землетрясений занимает некоторый объем горных пород, часто его удобно определять как точку, из которой расходятся сейсмические волны. Эту точку называют фокусом землетрясения. При естественных землетрясениях она, конечно, находится на некоторой глубине под земной поверхностью.

При искусственных землетрясениях, таких как подземные ядерные взрывы, фокус расположен близко к поверхности. Точку на земной поверхности, расположенную непосредственно над фокусом землетрясения, называют эпицентром землетрясения. Насколько глубоко в теле Земли находятся гипоцентры землетрясений? Одним из первых поразительных открытий, сделанных сейсмологами, было то, что, хотя фокусы многих землетрясений расположены на небольшой глубине, в некоторых районах их глубина составляет сотни километров. К таким районам относятся южноамериканские Анды, острова Тонга, Самоа, Новые Гебриды, Японское море, Индонезия, Антильские острова в Карибском море; во всех этих районах имеются глубоководные океанические желоба.

В среднем частота землетрясений здесь резко убывает на глубинах более 200 км, но некоторые фокусы достигают даже глубин 700 км. Землетрясение, возникающие на глубинах от 70 до 300 км, весьма произвольно относят к категории промежуточных, а те, которые возникают на еще большей глубине, называют глубокофокусными. Промежуточные и глубокофокусные землетрясения происходят также и далеко от Тихоокеанского района: в Гиндукуше, Румынии, Эгейском море и под территорией Испании. Мелкофокусные толчки - это те, очаги которых расположены непосредственно под земной поверхностью. Именно мелкофокусные землетрясения вызывают самые большие разрушения, и в общей сумме энергии, выделяющейся во всем мире во время землетрясений, вклад их составляет 3/4. В Калифорнии, например, все известные до сих пор землетрясения были мелкофокусными.

В большинстве случаев после умеренных или сильных мелкофокусных землетрясений в той же местности в течение нескольких часов, а то и нескольких месяцев отмечаются многочисленные землетрясения меньшей силы. Они называются афтершоками, и их число при действительно крупном землетрясении бывает иногда чрезвычайно большим. Некоторым землетрясениям предшествуют предварительные толчки из той же очаговой области - форшоки; предполагается, что их можно использовать для предсказания главного толчка. 5. Типы землетрясении Еще не так давно было широко распространено мнение, что причины землетрясений будут скрыты во мраке неизвестности, поскольку они возникают на глубинах, слишком далеких от сферы человеческих наблюдений.

Сегодня мы можем объяснить природу землетрясений и большую часть их видимых свойств с позиции физической теории. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс постоянного геологического преобразования нашей планеты. Рассмотрим теперь принятую в наше время теорию происхождения землетрясений и то, как она помогает нам глубже понять их природу и даже предсказывать их. Первый шаг к восприятию новых взглядов заключается в признании тесной связи в расположении тех районов земного шара, которые наиболее подвержены землетрясениям, и геологически новых и активных областей Земли. Большинство землетрясений возникает на окраинах плит: поэтому мы делаем вывод, что те же глобальные геологические, или тектонические, силы, которые создают горы, рифтовые долины, срединно-океанические хребты и глубоководные желоба, те же самые силы представляют собой и первичную причину сильнейших землетрясений.

Природа этих глобальных сил в настоящее время еще не совсем ясна, но несомненно, что их появление обусловлено температурными неоднородностями в теле Земли -неоднородностями, возникающими благодаря потере тепла путем излучения в окружающее пространство, с одной стороны, и благодаря добавлению тепла от распада радиоактивных элементов, содержащихся в горных породах, - с другой. Полезно ввести квалификацию землетрясений по способу их образования. Больше всех распространены тектонические землетрясения. Они возникают, когда в горных породах под действием тех или иных геологических сил происходит разрыв. Тектонические землетрясения имеют важное научное значение для познания недр Земли и громадное практическое значение для человеческого общества, поскольку они представляют собой самое опасное природное явление.

Однако землетрясения возникают и от других причин. Подземные толчки другого типа сопровождают вулканические извержения. И в наше время многие люди все еще считают, что землетрясения связаны главным образом с вулканической деятельностью. Эта идея восходит к древнегреческим философам, которые обратили внимание на широкое распространение землетрясений и вулканов во многих районах Средиземноморья. Сегодня мы также выделяем вулканические землетрясения - те, которые происходят в сочетании с вулканической деятельностью, но считаем что как извержения вулканов, так и землетрясения являются результатом действия тектонических сил на горные породы, и они не обязательно возникают вместе.

Третью категорию образуют обвальные землетрясения. Это небольшие землетрясения, возникающие в районах, где есть подземные пустоты и горные выработки. Непосредственная причина колебаний грунта заключается при этом в обрушении кровли шахты или пещеры. Часто наблюдаемая разновидность этого явления - так называемые «горные удары». Они случаются, когда напряжения, возникающие вокруг горной выработки, заставляют большие массы горных пород резко, со взрывом, отделяться от ее забоя, возбуждающая сейсмические волны.

Горные удары наблюдались, например, в Канаде; особенно часто они отмечаются в Южной Африке. Большой интерес вызывает разновидность обвальных землетрясений, возникающих иногда при развитии крупных оползней. Например, в результате гигантского оползня, образовавшегося 25 апреля 1974 г. на реке Мантаро в Перу, возникли сейсмические волны, эквивалентные землетрясению умеренной силы. Последний тип землетрясений - это искусственные, производимые человеком взрывные землетрясения, возникающие при обычных или ядерных взрывах.

Подземные ядерные взрывы, производившиеся в течение последних десятилетий на ряде испытательных полигонов в разных местах земного шара, вызвали довольно значительные землетрясения. Когда в скважине глубоко под землей взрывается ядерное устройство, высвобождается огромное количество ядерной энергии. За миллионные доли секунды давление там подскакивает до величин, в тысячи раз превышающих атмосферное давление, а температура увеличивается в этом месте на миллионы градусов. Окружающие породы испаряются, образуя сферическую полость диаметром во много метров. Полость разрастается, пока кипящая порода испаряется с ее поверхности, а породы вокруг полости под действием ударной волны пронизываются мельчайшими трещинами.

За пределами этой трещиноватой зоны, размеры которой измеряются иногда сотнями метров, сжатие в горных породах приводят к возникновению сейсмических волн, распространяющихся во всех направлениях. Когда первая сейсмическая волна сжатия достигает поверхности, грунт выгибается вверх и, если энергия волны достаточно велика, может произойти выброс поверхностных и коренных пород в воздух образованием воронки. Если скважина глубокая, то поверхность только слегка растрескается и порода на мгновение поднимется, чтобы затем снова рухнуть на подстилающие слои. Некоторые подземные ядерные взрывы были настолько сильны, что распространившиеся от них сейсмические волны прошли через внутренние области Земли и были записаны на дальних сейсмических станциях с амплитудой, эквивалентной волнам землетрясений с магнитурой 7 по шкале Рихтера. В некоторых случаях эти волны поколебали здания в отдаленных городах.

В. ОБРУЧЕВ.

В. Обручев в китайском костюме во время одного из странствий по Поднебесной.

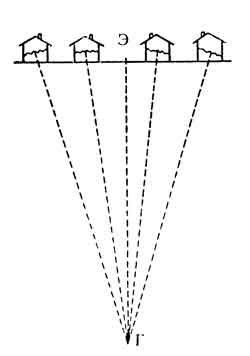

Определение глубины очага землетрясения: Э - эпицентр, Г - гипоцентр (очаг).

Зависимость разрушений от направления ударов.

Искривления железнодорожных путей при землетрясении.

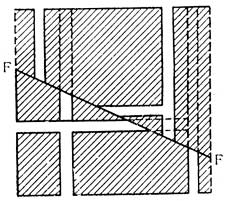

Сдвиг полевых дорог при землетрясении 1891 года в Японии: FF - трещина в земле; пунктиром показано положение дорог перед сдвигом.

Землю, твердую почву под нашими ногами, мы привыкли считать чем-то незыблемым, прочным. На ней мы возводим самые тяжелые сооружения, углубляя их фундамент тем глубже, чем они тяжелее. Поэтому, когда земля начинает колебаться под ногами так, что на ней нельзя устоять, когда раскачиваются большие деревья, трещат и на наших глазах разваливаются прочные здания, простоявшие десятилетия и более, когда трещины разрывают почву и из глубины ее раздается гул и грохот, как будто рушатся сами недра Земли, - человека охватывает ужас, он теряет голову, не знает куда бежать, где спасаться от грозящей гибели.

А между тем наша Земля содрогается постоянно. Точные инструменты обнаружили, что каждый год случается от восьми до десяти тысяч землетрясений, т.е. примерно одно землетрясение каждый час; в действительности их гораздо больше, т.к. две трети земной поверхности покрыто водой, на которой нет станций, записывающих все, даже слабые сотрясения почвы, да и на материках обширные площади таких станций не имеют. К счастью, в большинстве случаев землетрясения так слабы, что человек их не ощущает. Он начинает их замечать, когда вещи в доме уже потрескивают или стукаются друг о друга; но эти землетрясения еще безобидные. Немного сильнее те, при которых звенит посуда, качаются висячие лампы и стенные картины, дребезжат стекла в окнах; такие землетрясения уже тревожат нас. А когда начинает сыпаться штукатурка, падают разные предметы, останавливаются маятники часов, хлопают двери и в стенах появляются трещины, люди невольно выбегают из зданий, потому что чувствуют себя в большей безопасности на улице, чем в закрытом помещении, которое становится похожим на мышеловку или западню.

Таких землетрясений в течение года бывает несколько десятков, а еще более сильных, которые разрушают города и губят тысячи людей, - только единицы. Еще реже случаются катастрофические землетрясения, при которых в течение нескольких секунд погибает больше людей, чем от эпидемий или сражений.

Землетрясение проявляется на земной поверхности, но его очаг , т.е. область, где оно возникает, находится в недрах Земли, на большей или меньшей глубине, и сосредоточен в пределах плоскости или какого-нибудь пространства с неизвестными нам ограничениями.

Для упрощения вычислений принимают, что очаг представляет точку, называемую гипоцентром . Из него исходит ударная волна, распространяющаяся во все стороны и приводящая все частицы в упругие колебания, которые вместе с самой волной постепенно ослабевают с удалением от гипоцентра. На земной поверхности сотрясение всего сильнее в области, расположенной непосредственно над очагом: ее называют эпицентральной областью , а эпицентром - точки над гипоцентром.

С удалением во все стороны от эпицентра сотрясения чувствуются все слабее и слабее и, наконец, уже не ощущаются человеком, но записываются точными инструментами.

Изучение землетрясений составляет задачу особого отдела геологии, называемого сейсмологией (от греческого слова "сейсм" - сотрясение). Сотрясения, ощущаемые человеком, называют макросейсмами, а ощущаемые только инструментами - микросейсмами.

Сильные землетрясения обыкновенно начинаются одним или несколькими слабыми ударами, за которыми следуют после короткого или длинного промежутка времени один или несколько главных ударов, наиболее разрушительных; затем удары постепенно ослабевают и наконец переходят из макросейсмических в микросейсмические. В общем землетрясение может длиться несколько часов или целые сутки. Иногда известная область Земли испытывает сотрясения разной силы в течение нескольких дней, недель или месяцев.

Почти каждое землетрясение сопровождается звуковыми явлениями, которые производят сильное впечатление и внушают человеку ужас. Подземный гул то подобен глухим раскатам грома, то клокотанию кипящей воды, то грохоту тяжелого поезда или обвала, то свисту ветра, то визгу при полете снаряда, то взрыву. Звуки иногда опережают волну землетрясения, иногда отстают от нее.

Для изучения землетрясений используют специальные инструменты - сейсмографы . Они регистрируют землетрясение, отмечая время, силу и направление каждого удара в отдельности. Кривая хода землетрясения называется сейсмограммой . Она пишется на бумаге, заправленной в сейсмограф.

Хорошие сейсмографы регистрируют не только землетрясение, случившееся в той местности, где установлен инструмент, т.е. где находится сейсмическая станция или в ближайших окрестностях, но и самые отдаленные землетрясения и позволяют определить, на каком расстоянии от станции они случились, а также их силу.

Вопрос о том, на какой глубине находится очаг землетрясения, решается вычислениями на основании сейсмо-граммы. Грубый, но наглядный способ дает измерение трещин в стенах зданий. Определив наклон трещин к земной поверхности и проведя к ним перпендикуляры, можно найти очаг на пересечении последних на глубине с вертикалью, проведенной через эпицентр, или на пересечении перпендикуляров друг с другом.

Наблюдения показали, что большая часть землетрясений зарождается на глубине 50 км от земной поверхности, небольшая часть - на глубине от 50 до 100 км и лишь единичные землетрясения исходят с глубин до 300-700 км.

Область, наиболее пострадавшая от землетрясений, располагается вокруг эпицентра и называется плейстосейстовой областью. Размеры ее зависят не только от силы удара, но и от глубины очага.

Сила землетрясений определяется по их последствиям; по принятой в СССР шкале различают 12 баллов землетрясений: от незаметного до сильной катастрофы. (О градациях силы землетрясений см. "Наука и жизнь" № Там же пояснено отличие классификации интенсивности землетрясений в баллах и по величине магнитуды по шкале Рихтера. - Прим. ред .)

Причины землетрясений бывают троякие. Во-первых, пустоты, создаваемые в растворимых породах земной коры подземными водами, являются причиной землетрясений, обусловленных провалом кровли этих пустот. Это провальные землетрясения , они имеют очень небольшую область распространения, маленькую плейстосейстовую область, небольшую глубину очага, но могут быть очень разрушительными.

Во-вторых, вулканическим извержениям часто предшествуют, а иногда и сопутствуют более или менее сильные землетрясения, обусловленные внезапным разрежением напряжения газов в канале вулкана, при выпирании ими лавовой пробки из жерла, а также провалами кровли пустот, образовавшихся после излияния лавы. Эти вулканические землетрясения иногда бывают весьма разрушительными: область их распространения и плейстосейстовая область невелики, очаг неглубокий.

В-третьих, все медленные смещения толщ в земной коре в связи с их дислокациями - образованием складок, сбросов, взбросов и сдвигов - часто сопровождаются землетрясениями. Эти тектонические землетрясения наиболее распространены и являются также нередко самыми разрушительными; область их распространения и плейстосейстовая область могут иметь очень различные размеры, а очаг может находиться на различных глубинах.

Каковы предвестники землетрясений?

Слабые сотрясения почвы, регистрируемые сейсмографами, а отчасти также замечаемые людьми за несколько часов до разрушительного землетрясения, являются его предвестниками, впрочем необязательными; сильное землетрясение может наступить без таких предвестников, или же они предшествуют ему так непосредственно, что теряют свое предупредительное значение. Иногда все дело может закончиться этими слабыми сотрясениями.

Наиболее чуткими по отношению к близкому землетрясению являются животные. Домашние животные - куры, свиньи, ослы - начинают беспокоиться и шуметь. Дикие звери ревут, крокодилы выползают из воды, на острове Куба ручные ужи, спасаясь, уползают из домов на поля. (Подробнее см.: П. Мариковский. Животные предсказывают землетрясения. - Алма-Ата: Наука, 1984. - Прим. ред .)

Последствия землетрясений выражаются в более или менее сильных повреждениях всяких сооружений человека вплоть до их полного разрушения, в трещинах, сбросах и сдвигах пластов земной коры, обвалах и оползнях в горах, в исчезновении и появлении источников, осушении и затоплении морских берегов.

Степень повреждения сооружений зависит прежде всего от качества постройки, но также и от состава почвы, характера сотрясения, силы удара и угла его выхода. Вертикальные удары, которые наблюдаются в эпицентре и в непосредственной близости к нему, менее вредны, чем волнообразные колебания, которые характерны для окружающей местности. Волны землетрясения, пробегающие в почве, сильно разрушают здания, в особенности стены, если они параллельны волне. Они не только поднимаются по волне, но и выгибаются ею. Угол выхода удара на поверхность, как показали теория и опыт, влечет наибольшие разрушения при величине от 45 до 55 о.

Влияние состава почвы объясняется тем, что скорость распространения землетрясения зависит от него; в твердых породах скорость гораздо больше, чем в рыхлых. В мощной толще рыхлых пород, например наносов (аллювий долин), волна ослабевает и может даже совсем затухнуть; но небольшая толща, лежащая на твердых коренных породах, не успевает смягчить удар, а подбрасывается на своем основании. В этих условиях разрушение будет сильнее, чем прямо на коренных породах.

При наибольшей силе землетрясения все здание превращается в кучу обломков. Однако огромное значение имеет качество материала, из которого построено здание: стены, сложенные из кирпича на хорошем цементе, при той же силе землетрясения пострадают гораздо меньше, чем стены, сложенные из валунов, связанных глиной.

Разрушение зданий часто сопровождается пожарами, так как развалившиеся очаги, опрокинутые лампы, разорванные электропровода дают начало огню, а порча водопроводов и загромождение улиц обломками затрудняют в городах тушение пожаров. Так, при землетрясении 1 сентября 1923 года в Японии после первого толчка в Токио вспыхнули пожары в 76 местах, и за двое суток выгорело три четверти города.

Сильные разрушения зданий, в особенности при землетрясениях, случающихся ночью, неминуемо влекут за собой гибель людей, засыпанных обломками в домах: всеобщая паника, пожары и загромождение улиц затрудняют своевременное откапывание живых. Например, землетрясение 1920 года в провинции Ганьсу в Китае повлекло за собой смерть около 200 000 человек, большинство из них было засыпано в разрушенных от удара пещерных жилищах в лёссе.

Кроме зданий в городах во время землетрясений страдают также и подземные сооружения - трубы канализации, водопроводов и газопроводов, кабели освещения и телефона, каменные и железные мосты (у последних соскакивают с устоев отдельные фермы), рельсовые пути (искривляется полотно вместе с рельсами).

В земной коре при каждом сколько-нибудь значительном землетрясении образуются трещины , в наибольшем количестве в области эпицентра; иногда они расходятся во все стороны от какого-либо центра, но чаще располагаются без всякого порядка в разных направлениях. В горах они обычно располагаются вдоль склона, а на побережье - вдоль берега. Трещины достигают ширины от 20-50 см до 10-15 м и тянутся иногда на многие километры; глубина их доходит до 10 м; в них проваливаются отдельные здания, люди и животные. Трещины, образовавшиеся при первом ударе, иногда закрываются при следующих, но часто смыкаются медленно или остаются открытыми.

Опускания более крупных площадей или провалы их происходят при очень сильных землетрясениях, достигают даже 60 м глубины и сопровождаются извержением воды и грязи. В Лиссабоне при землетрясении 1755 года опустилась набережная с массой собравшихся на ней людей, а во время землетрясения 1861 года в дельте реки Селенги на озере Байкал случился провал - оседание площади около 260 км2, которая вместе с находившимися на ней жилищами и стадами опустилась ниже уровня озера в среднем на 2,9 м.

Если очаг землетрясения находится где-либо под дном океана или большого моря, то сотрясение передается через всю толщу воды - это море-трясение (или цунами). Его ощущают на кораблях, проходящих в это время по морю. При вертикальном ударе, т.е. над эпицентром, корабль вдруг поднимается, а затем опускается, замечается вспучивание воды. При боковых ударах корабль испытывает толчок, как будто он наткнулся на подводную скалу, плавучий лес или ледяную глыбу; незакрепленные предметы падают, люди с трудом удерживают равновесие; особенно сильно бывает сотрясение руля. Удар часто сопровождается глухим шумом, переходящим из воды в атмосферу.

Более разрушительны последствия моретрясений, если эпицентр находится недалеко от берега. Тогда море при первом ударе часто осушает большую площадь, а затем волна с громадной силой возвращается обратно, обрушивается на берега и смывает с них все. Так, при Лиссабонском землетрясении 1775 года волна достигла высоты 26 м и погубила 60 000 человек, распространившись на 15 км в глубь страны. На Камчатке в 1923 году волны занесли лед на полкилометра от берега, завалили им несколько зданий; тундра была залита на несколько километров. Мелкая прибрежная часть моря часто покрывается беспорядочными бушующими волнами, которые мечутся взад и вперед. Волны, поднятые землетрясением у берега, затем распространяются на большое расстояние по океанам и размывают берега, прибрежные селения и города. Например, землетрясение 1960 года в Чили вызвало возобновление деятельности вулканов и сильное цунами, волны которого достигали западных берегов Тихого океана. (Катастрофическое цунами в конце 2004 года в восточной части Индийского океана привело к гибели сотен тысяч людей и к огромному материальному ущербу в странах Юго-Восточной и Южной Азии. См. «Наука и жизнь» № 3, 2005 г. - Прим. ред.) Распространение землетрясений на земной поверхности показывает, что они тесно связаны с областями дислокаций и вулканизма. Статистика показывает, что 40% землетрясений приурочено к берегам Тихого океана, от Магелланова пролива через Алеутские острова до Новой Зеландии, которые отличаются и обилием вулканов. Здесь мы находим горные цепи, окаймляющие материки, и в ближайшем соседстве с ними - самые глубокие впадины на дне океанов, вытянутые вдоль берегов, т.е. наиболее резкие переломы рельефа. Около 50% землетрясений приходится на так называемый «пояс разлома» Земли, который тянется от Мексики в Западном полушарии через Атлантический океан по Средиземному морю до Каспия и Индии и отличается молодыми складчатыми горами и крупными опусканиями - провалами, а также действующими вулканами. Только 10% землетрясений падает на остальные главные массы материков, причем среди них нужно выделить как наиболее подверженные: 1) пояс разломов вдоль африканских озер, Красного и Мертвого морей; 2) горные цепи Тянь-Шаня и Памира и 3) южную часть озера Байкал с прилегающей местностью.

Соотносятся ли как-то землетрясения с другими явлениями природы? Статистика показала, что землетрясения случаются: 1) чаще осенью и зимой, чем весной и летом (соотношение 4:3); 2) чаще во время новолуния и полнолуния; 3) чаще в перигее, т.е. во время нахождения Луны на наименьшем расстоянии от Земли; 4) удары бывают чаще и сильнее во время нахождения Луны на меридиане данного места.

С ветрами, осадками и переменами атмосферного давления также замечаются известные соотношения. Так, сильные ветры сами вызывают микросейсмические колебания. Землетрясения наблюдаются несколько чаще после периода сильных осадков. Наиболее ясна связь с резкими переменами давления воздуха, и это понятно: падение атмосферного давления на 1 мм соответствует уменьшению давления на 1 км2 на 13,6 миллиона килограмм. Резкое падение или увеличение давления воздуха может вызвать разрежение напряжения в складках или разломах в форме смещения толщ, которое, в свою очередь, вызовет сотрясение. Такое же влияние может иметь усиление нагрузки на земную кору вследствие большого количества осадков зимой и осенью, давления ветра и усиления морских приливов в зависимости от положения Луны.

Предотвращать землетрясение человек не в состоянии: в его силах в лучшем случае только заблаговременно предупреждать о них, чтобы люди успели спастись, и возводить такие сооружения, которые выдерживают даже сильные сотрясения.

С целью предупреждения в местностях, подверженных землетрясениям, устраивают сейсмические станции, снабженные точными и чувствительными сейсмографами, которые должны не только регистрировать сильные сотрясения, но и микросейсмические и на основании их изучения выяснить по возможности такие движения, которые являются предвестниками разрушительных. К сожалению, это сделано не во всех регионах Земли.

Предохранительные мероприятия, уже принятые во всех странах, сильно страдающих от землетрясений, состоят в определенных правилах для возведения зданий. В основном они сводятся к расширению фундамента, применению металлической связи в кирпичной кладке, особой прочности сводов и перемычек, отделению крыши зазором от дымоходов, запрещению тяжелых карнизов и лепных украшений и употреблению вполне доброкачественных материалов. Постройки, возведенные согласно этим правилам, называются антисейсмическими и должны гарантировать живущих в них от гибели под развалинами.

См. в номере на ту же тему

Наиболее опасными геологическими процессами являются землетрясения . Так, 20% территорий РФ подвержено воздействию землетрясений интенсивностью более 7 баллов, более 5% территорий – 8-9 баллов . К ним относят Северный Кавказ, Прибайкалье, Якутию, Сахалин, Камчатку и Курильские острова. Более 20 млн человек России постоянно подвержены угрозе разрушительных землетрясений. В течение года происходит свыше 100 000 землетрясений, которые регистрируются сейсмографами. В мире в среднем от землетрясений погибает примерно 10 000 человек . В РФ за 1992-2000 гг. произошло более 120 ощутимых землетрясений и два сильных землетрясения: на о. Шикотан (4-5 октября 1994 г.) и в г. Нефтегорске (27 мая 1995 г.), которое привело к гибели 2000 чел. и полному разрушению города .

Землетрясения – это сильные колебания, сотрясения или смещения земной коры, вызванные тектоническими или вулканическими процессами и приводящие к разрушению зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам.

Область возникновения подземного толчка (удара) является очагом землетрясения . В его пределах и происходит процесс высвобождения накопившейся энергии. В центре очага условно выделяется точка, называемая гипоцентром , его проекция на поверхность земли носит название эпицентр . В период землетрясения из гипоцентра излучается сейсмическая энергия в форме сейсмических волн , т.е. упругих продольных и поперечных волн.

Основными характеристиками землетрясений являются:

Глубина очага – это глубина места, где возникает подземный удар (толчок), т.е. очаг землетрясения . Глубина очага землетрясения в различных сейсмических районах лежит в пределах от 0 до 720 км [ 13, 15 ]. В зависимости от глубины очага (Н ) землетрясения подразделяются на: поверхностные (Н =0 – 70 км); промежуточные (Н =70 – 300 км); глубокие (Н более 300 км). До сих пор не было зарегистрировано ни одного землетрясения глубже 720 км . Свыше 75% энергии, выделенной при землетрясении, принадлежит поверхностным и только 3% - глубоким . Проявление землетрясений в тех или иных районах называют их сейсмичностью .

Магнитуда – мера общего количества энергии, излучаемой при сейсмическом толчке в форме упругих волн. Магнитуда является характеристикой очага землетрясения и определяет общую энергию землетрясения в нём. Магнитуда – безразмерная величина, представляет собой логарифм максимальной амплитуды ( Z m ) смещения почвы (поверхностной волны) в микронах (мкм), измеренной прибором сейсмографом (или по сейсмограмме) на расстоянии R =100 км от эпицентра землетрясения :

M = lg Z m – 1,32 R (1)

Магнитуда по вектору изменяется от 0 до 9. Однако магнитуда характеризует выход сейсмической энергии только в эпицентре землетрясения. Поэтому для более объективной оценки силы колебания земной поверхности, т.е. землетрясения в точках, которые удалены от эпицентра, введено понятие интенсивность землетрясения .

Интенсивность землетрясения – это интенсивность колебания грунта на поверхности земли, являющаяся разрушительной силой землетрясения. Она зависит от магнитуды (M), расстояния от эпицентра (R ) и глубины очага землетрясения (H ). Интенсивность землетрясения (в баллах) в заданной точке на поверхности земли определяется зависимостью:

где 3, 1.5, 3.5 - региональные константы для РФ.

Следовательно, интенсивность землетрясения (сила, балльность или сейсмическая интенсивность) оценивает силу землетрясения на поверхности Земли. Факторами, которые определяют интенсивность землетрясений, помимо собственно сейсмической энергии, являются: расстояние до эпицентра, свойства грунта, качество строительства и др. Они характеризуют степень и масштаб разрушений, нанесенных стихией в данном конкретном месте. Интенсивность или сила землетрясения измеряется в баллах. При этом может применяться несколько шкал :

Все перечисленные шкалы близки между собой и интенсивность земле-трясений измеряют по 12-балльной шкале . В настоящее время в России и странах СНГ применяется международная 12-балльная шкала MSK-64 (шкала Медведева, Шпонхойера, Карника) . Итак, шкала MSK-64 подразделяет землетрясения по силе толчков на поверхности земли, т. е. по интенсивности землетрясения, на 12 баллов.

Шкала Меркалли (примерно и MSK-64) представлена в табл.1, а соот-ношение между шкалой Рихтера и MSK-64 - в табл.2. При этом интенсив-ность обозначают римскими цифрами, а магнитуду - арабскими . В за-висимости от интенсивности землетрясения делят на: слабые (I-III балла); умеренные (IV балла); сильные (V-VI баллов); очень сильные (VII баллов); разрушительные (VIII-X баллов); катастрофические (XI баллов) и сильно катастрофические (XII баллов) .

Землетрясение в Армении (1988 г.) характеризуется по шкале MSK-64 - X баллов, магнитудой М=7, глубиной очага - 10-20 км .

Одной из причин землетрясения может быть извержение вулкана, обвал горных пород и т. п. Поэтому землетрясения в зависимости от причины возникновения бывают: тектонические, вулканические, обвальные и моретрясения .

Тектонические - возникают в результате перемещения масс земной ко-ры под влиянием внутренних напряжений.

Вулканические - возникают при извержении вулканов. При извержении подводных вулканов могут быть огромные волны цунами и образовываться новые острова.

Обвальные - наблюдаются при обрушении сводов подземных карсто-вых пустот.

Моретрясения - это резкие колебания воды в морях и океанах, возникаю-щие при землетрясениях, очаг которых находится под дном моря (океана) или в прибрежных районах. Сильное моретрясение сопровождается образо-ванием цунами - огромных волн высотой до 30 м, скоростью до 80 км/ч . Достигая берега, она смывает береговые сооружения, приносит большие раз-рушения, вызывает человеческие жертвы .

Основным способом снижения потерь и ущерба при землетрясениях яв-ляется строительство сейсмостойких сооружений, сейсмическое районирование территорий, прогнозирование возможных землетрясений, сейсмическое наблюдение (мониторинг), проведение АС и ДНР в зоне ЧС и т. п. .

Рассмотрим методику определения разрушения объекта при землетрясении, применяемую в практике оценки инженерной обстановки.

Максимальный ущерб объекту экономики от стихийных бедствий

может быть причинён при землетрясении. Оценка предполагаемых масштабов

разрушений при землетрясениях может быть произведена аналогично оценке

разрушений при ядерном взрыве с той лишь разницей, что в качестве критерия

берётся не значение избыточного давления (ΔР ф), а интенсивность

землетрясения

(J) в

баллах . При этом J

на конкретном объекте по 12-балльной

шкале находят по формуле (2) . Методика расчета разрушений зданий и сооружений

при землетрясениях дана в работах .

В практических расчетах при оценке

устойчивости ОЭ к землетрясениям характер и степень разрушений определяют по

табл. 3 для различных дискретных значений интенсивности (J, баллы) в

интервале от величин, вызывающих слабые разрушения элементов ОЭ (зданий,

сооружений, оборудования, сети КЭС и т. п.), до величин, вызывающих полные их

разрушения . Во время землетрясений наряду с разрушениями зданий выходят из строя

и системы жизнеобеспечения населения, т. е. сети коммунально-энергетического

снабжения (КЭС). Оценку их устойчивости при землетрясении производят по

табл. 4 .

Кроме этого, при расчетах могут быть определены и безвозвратные потери среди

населения

(табл. 5) . В этом случае при оценке инженерной обстановки при

землетрясениях приходится зачастую решать следующую типовую задачу.

Задача. Ожидаемая интенсивность землетрясения на территории объекта – IX баллов по шкале MSK-64. На его территории имеются производственные и административные здания с металлическим каркасом и крановым оборудованием 25-50 т, складские кирпичные здания, трубопроводы на металлических и железобетонных эстакадах. Определить характер разрушения элементов объекта при данном землетрясении.

По табл. 3 находим, что при IX баллах промышленные, административные здания и трубопроводы получат средние разрушения, а складские здания – сильные разрушения.

Пример для самостоятельного решения. Ожидаемая интенсивность землетрясения на территории объекта - VII баллов по шкале MSK-64. На объекте имеются производственные и административные здания с металлическим каркасом и бетонным заполнением, складские кирпичные здания и трубопроводы на металлических эстакадах. Определить характер разрушения элементов объекта при таком землетрясении, устойчивость систем жизнеобеспечения, а также возможные безвозвратные потери среди населения.